화요일 오후 태일에게서 전화가 걸려왔다.

“이적, 그때 얘기했던 내 애인이랑 있는데, 나와라. 같이 영화나 보자.”

그때 얘기했던 애인이라면, 태일이 ‘애기’라고 부르며 자랑하던 여대생일 것이다. 둘이 노는 자리에 왜 나를 부르는지는 대충 감이 온다. 자기가 전화만 하면 가수도 튀어나온다는 것을 은근히 과시하며 덤으로 계산까지 시키려는 속셈이겠지. 그 녀석 입장에선 일거양득이란 것을 알면서도, 다분히 내가 이용당하는 상황이라는 것을 인식하면서도 나가겠다고 한 이유는, 도대체 어떤 여성이기에 태일이 이렇게 몇주씩이나 만나는지가 궁금해서였다. 내가 기억하고 있는 한 태일은 한 여자를 세번 이상 만나지 않는다. 빨리 원하는 것을 얻어내고 바로 싫증내는 패턴이다. 여자 입장에서 끈덕지게 매달리는 경우도 듣지 못했다. 애초에 우수에 찬 태일의 외모와- 그렇다. 정말 인정하기 싫지만 그는 180cm가 넘는 키에 오다기리 조를 간혹 연상시키는 얼굴을 지닌, 이른바 홍대 앞 꽃미남 중 하나였다. 이제 예전만 못하지만 - 베이스를 연주할 때의 독특한 무대매너에 반해서 다가온 경우가 많아, 막상 대화를 나누고 나면 그의 무자비하고 매너 없는 화법에 지레 기가 질리기 때문이다. 어찌 보면 이상적인 조합이라고 할 수 있겠다. 서로가 원하는 것이 확실하고, 그걸 얻고 나면 둘 다 뒤도 안 돌아보고 헤어진다. 태일식 어법에 따르면 ‘깔끔하기 그지없는 욕망의 잔치’ 정도가 되겠지. 그런 그가 무슨 영문으로 한 여자를 연이어 만나는 걸까.

이대 앞의 한 카페에 들어서자 저 구석에서 태일이 손을 흔든다. 둘은 벌써 한쪽 소파에 나란히 앉아 나를 기다리고 있었다. 하늘색 셔츠에 흰 반바지를 입은 여자는 나를 보더니 태일과 조금 떨어져 앉았다. 그리고 반갑게 인사를 건넨다.

“말씀 많이 들었어요, 실물이 나으시네요.”

실물이 낫다는 말은 칭찬인지 욕인지 늘 애매하다. 방송에는 뭣같이 나온다는 얘기처럼 들린다.

“저도 말씀 많이 들었습니다. 성함이…?” “혜원이라고 해요.” “야, 이적, 어때, 우리 혜원이 너무 괜찮지 않냐? 정말 똑똑한 친구야.”

그때부터 우리는 무의미한 질문과 대답들을 주고받았다. 대학 몇 학년이니, 무슨 전공이니, 취미가 뭐니 하는. 그러면서 난 이 여인에게 어떤 비밀스런 매력이 있을까 조심스레 염탐하고 있었다. 대단한 미인은 아니었다. 하지만 분명 싱그러운 기운이 감돈다. 그 나이 또래의 특징인지 혹은 태일에게 기죽지 않으려고 단련해서 그런지 말에 속도가 있다.

“그날 왜 저 가기 전에 일찍 일어나셨어요. 이적씨 본다고 서둘러 달려갔는데.”

어린 친구들이 다짜고짜 ‘씨’를 붙이면 적잖이 당황스럽다. 그렇다고 감히 ‘오빠’를 바라는 것은 아니지만.

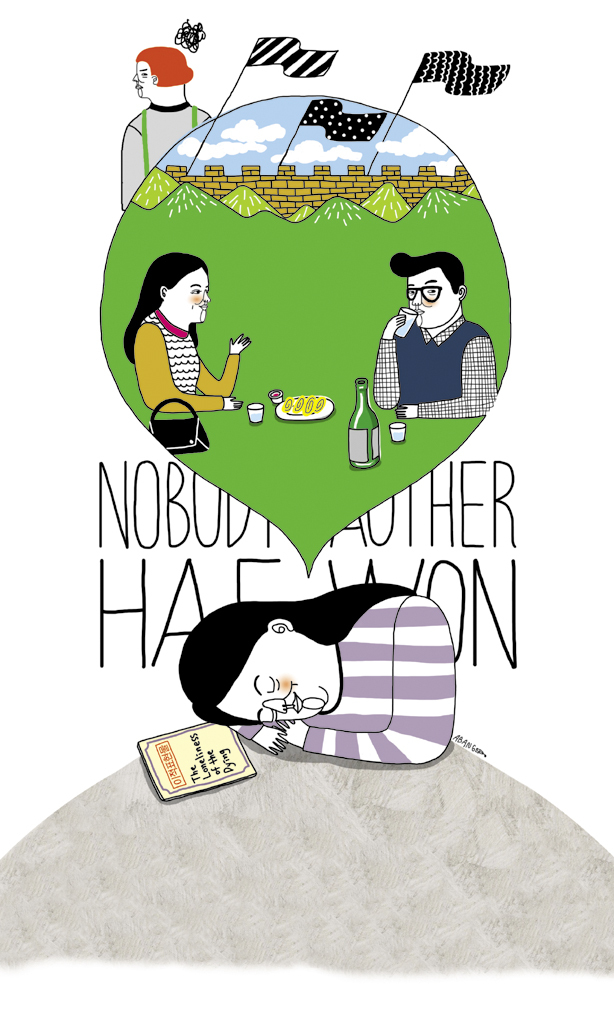

“그냥… 아, 녹음이 있어서요. 영화는 잘 보셨어요? <누구의 딸도 아닌 해원> 본다 그랬죠, 아마? 저도 전에 봤어요, 그 영화.” “네. 너무 좋았어요. 홍상수 감독님 영화가 갈수록 재미있어지는 거 같아요.”

영화의 장면들이 떠오르는지 까르르 웃는 그녀의 어깨에 슬그머니 손을 올리며 태일이 근엄한 목소리로 끼어든다.

“뭐, 이제 홍상수 영화야 정으로 보는 거지. 어릴 땐 책임감으로 보다가.”

동의하기도 안 하기도 힘들다. 나는 얼마 전까지도 홍상수 감독의 영화를 끝까지 보아낼 수 없다가 <다른나라에서>와 <누구의 딸도 아닌 해원>에 이르러서야 비로소 유쾌하게 그의 영화를 즐길 수 있게 된 늦깎이 팬이기 때문이다. 최근 홍상수 감독 영화의 유머가 조금 달라지고 있다는 느낌이다.

그 얘기를 했더니 태일이 코웃음을 친다.

“달라지긴 뭐가 달라져. 하여튼 넌 뭐든지 늦어. 유아적이란 얘기지. 너보단 혜원이가 산전수전 다 겪은 어른이라니까.” “오빠는 또 왜 그래? 죄송해요, 이적씨. 제가 이 오빠 막말하는 버릇 고쳐주려고 작심하고 있으니 한번 두고 보세요. 근데 정은채 진짜 괜찮지 않아요?” “네, 영화에서 너무 잘하더라고요. 얼마 전에 사석에서 우연히 만났는데….” “어머, 대박! 너무 예쁘죠?” “네. 아주 서구적인 외모에 성격도 서글서글한 것 같고….” “근데 음반은 왜 냈대요? 연기만 하지. 이적씨는 정은채 노래 들어봤어요? 어때요? 솔직하게? 여배우들이 왜 자꾸 앨범 내려 하는 건지 모르겠어, 그죠? 가수들 열 받지 않아요?”

난처하다. 이 기회에 뮤지션에게 공인을 받으려는 말투다. 의외로 음악이 좋았다고 하면 ‘실망이다, 남자들이 다 그렇지’란 식으로 맞받아칠 태세. 이것 참.

‘때 묻지 않고 풋풋한 자기만의 매력이 있던데요?’ 정도로 얼버무리려 할 때 혜원이 아무 예고도 없이 폭탄 같은 이야기를 꺼냈다.

“아, 그리고 <씨네21> 글 쓰시는 거 잘 보고 있어요!”

스마트폰을 들여다보고 있던 태일이 고개를 들었다.

“<씨네21>에? 이적이 글 써?” “오빠 몰랐어? 헐. 오빠가 모르면 어떡해? 난 당연히 아는 줄 알았지. 오빠랑 만나서 영화보고 뒤풀이하는 얘기 쓰시던데? 합의하고 쓰는 거 아냐?” “야, 이적, 이게 무슨 얘기냐?”

솔직히, 그래선 안되지만 난 태일에게 이 칼럼에 대해 한마디도 하지 않았다. 언젠간 알게 되더라도 그때까지는 자유를 누리고 싶었다. 모래에 머리를 박은 타조 같았다는 것은 인정한다. 하지만 칼럼을 쓰기 전에 얘기를 꺼내면 아무것도 진행되지 않을 것이 뻔했기에 어쩔 수 없었다. 차일피일 미루고 있던 순간이 이렇게 방심했을 때 찾아오다니. 이제 이 칼럼도 그만둬야 하나, 시작하자마자? 내가 묵묵히 고개를 숙이고 머리를 긁적이는 동안, 혜원이 태일에게 지난 두 차례 칼럼의 요지를 신나게 떠들어댔고, 감을 잡은 태일이 끝내 벌떡 일어났다.

“이 새끼, 이거 기본이 안되어 있네. 너, 내가 그거 찾아보고 전화한다. 긴장타고 기다리고 있어!” “오빠, 어디 가? 나 두고 가는 거야?” “씨바, 이 상황에서 얘랑 영화 보게 생겼냐? 나 먼저 갈게. 넌 알아서 해!”

태일이 카페 문을 박차고 나갔다. 불같은 성질머리는 여전하다. 계산이라도 하고 가지. 난 어찌할 바를 모르고 자리에 그대로 박혀 있었다. 이상한 것은 맞은편에 앉은 혜원이 태일을 따라나서지 않았다는 사실이다.

“미안해요, 이적씨. 이렇게 민감한 일인지는 모르고….”

난 아무 말도 하지 못했다. 어차피 시간문제였을 뿐 그녀의 잘못은 아니었다. 그걸 스스로 알고 있을 텐데도 주저없이 사과하는 그녀의 태도가 무척 신선하게 다가왔다. 뭐라 대꾸해야 하나 머뭇거리는데, 그녀가 싱긋 웃으며 말한다.

“우리 기분도 꿀꿀한데 소주나 한잔 마실까요? 아, 갑자기 술 먹고 싶다.”