“도쿄와 서울도 뉴욕을 깨끗이 하자는 캠페인에서 시작된 ‘I LOVE NEW YORK’이라는 카피처럼 ‘I LOVE TOKYO’와 ‘I LOVE SEOUL’이 세력을 떨치게 되었습니다. 그리고 어느새 도쿄에서 서울로, 서울에서 도쿄로 오갈 때마다 국경을 넘는다는 감각은 사라지고 평평한 감각만이 남게 되었습니다.” 강상중은 여기에, 그렇다고 도쿄와 서울이 개성없는 메트로폴리탄이 된 것은 아니라고 부연하면서, 스물한살이던 1971년에 한국을 방문한 일을 계기로 나가노 데쓰오라는 일본 이름을 버리고 강상중이라는 이름을 쓰기로 결심한 일을 들려준다. 하지만 제목이 <도쿄 산책자>인 이 책은, 도쿄라는 도시의 몇몇 상징적 공간들에 대한 그의 해석을 들려주는 식으로 흐른다. 여행자가 아니라 그 안에서 오랫동안 반쯤 이방인으로서, 정체성의 문제를 고민하며 살아온 사람으로서 느끼는 것들에 대해 들려주기에 도쿄에 관한 수많은 여행 에세이가 열어젖혀본 적 없는 묵직한 문을 열어주는 귀한 독서가 된다. 하라주쿠와 샤넬 긴자점, 도쿄대학과 진보초 고서점가, 아키하바라와 스미다가와, 쓰키치 시장까지, 몇번이고 방문했던 동네에 대한 같고도 다른 생각을 발견하는 재미가 쏠쏠하다. <고민하는 힘>과 <살아야 하는 이유>를 읽은 사람이라면 반겨 맞을, 나쓰메 소세키의 자취를 따라가는 여정도 별도의 챕터로 구성되어 있다.

도쿄라는 도시에 대한 사유로 읽기에도, 도쿄를 서울로 바꾸어 읽기에도 깊게 울리는 대목이 많다. 롯폰기에서 가장 뾰족한 스카이라인을 그려내는 건물 중 하나인 롯폰기힐스에 대해서는 이렇게 쓰고 있다. “저는 여기에는 문화가 없다고 생각합니다. 나쁜 의미로 말하는 것이 아니라 그것이 롯폰기라는 거리의 개성인 것입니다. 아무리 파도 근대의 지층이 나오지 않기에 직접 포스트모던으로 이어질 수 있는 것입니다.” 하지만 롯폰기는 무엇보다도 야경이 아름다운 유흥의 공간이다. 자본주의의 첨단을 달리는 거리의 풍요로움 그 자체인 곳. 강상중은 이 거리를 향유할 수 있는 나이를 젊음으로 규정하고, 그 거리를 졸업한 뒤 어떤 거리로 가는 것일까 묻는다. 그것으로 그 사람의 생활방식이나 가치관을 알 수 있을지도 모르겠다고. 하나의 공간 안에 서서 사유를 점프시키는 그가 놀라워 보이는 다른 순간은, 시나가와 수족관에서다. 투명하게 들여다보이는 수조를 바라보며 그는 공공안전을 기치로 자발적 감시사회에 돌입한 현실을 지적한다. ‘우리’, ‘국민 모두’와 같은 비인칭 주체들이 들고일어날 때 주의할 것을 당부하라는 첨언과 함께. 더불어 오늘의 강상중을 있게 한 글도 엿볼 수 있다. 아쿠타가와 류노스케의 다음의 말은, 주머니에 넣어다니며 한숨이 나올 때마다 꺼내보고 싶다. “인생은 한통의 성냥갑과 닮았다. 중대하게 취급하면 바보 같다. 중대하게 취급하지 않으면 위험하다.”

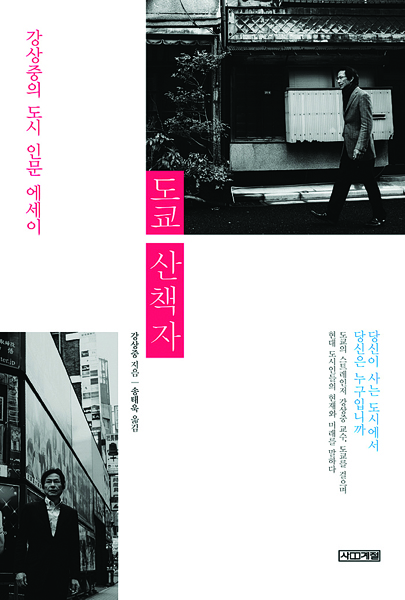

마지막으로 한 가지 더. 뭐라고 해야 할지는 모르겠지만, <도쿄 산책자>에는 난처할 정도로 강상중의 사진이 많이 실려 있다. 그 어떤 여행 에세이책과 비교해도 압도적이다.

에서 책구매하기

에서 책구매하기