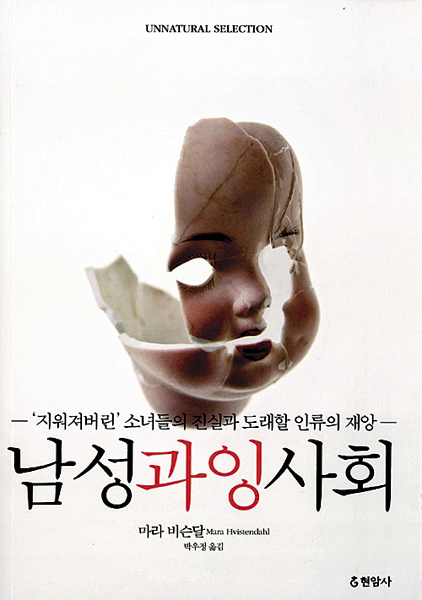

누군가의 이름이 말녀 혹은 말자라면, 그 집에는 딸이 많고 막내가 아들일 가능성이 높다. 하지만 언젠가부터 그런 이름이 드물어졌다. 아들을 간절히 원하는 딸부잣집이 없어져서일까? 그렇지 않다. 태아 성감별을 통해 딸아이를 뱃속에서 가려내 죽일 수 있게 되었기 때문이다. 마라 비슨달의 <남성 과잉 사회>는 한국인에게는 전혀 새롭지 않을 초음파를 이용한 태아 성감별과 그로 인한 성비 불균형에 대한 책이다. 그렇다. 한국만의 문제가 아니었던 것이다. <사이언스>의 베이징 주재 특파원으로 일하는 마라 비슨달은 이러한 식으로 성비 불균형을 보이는 나라들의 공통점을 분석했다. 고도성장을 겪은 국가 중 태아 성감별이 가능할 정도까지 의료체계가 자리를 잡은 곳으로, 낙태율이 높다(중국, 베트남, 한국 모두 해당). 무엇보다도 이런 나라들은 출산율이 최근 급속하게 떨어졌다. 도시에 살고 교육을 잘 받은 사회 계층에서 이런 경향이 두드러진다는 것도 특징이다. 그리고 부유층을 중산층이 모방하고, 시간이 가면 전 계층에 자리잡는다.

태중 여아 살해의 경향이 낳은 묵시록적 현실의 풍경은 3부 ‘여성이 없는 세상’에서 펼쳐진다. 이 책을 쓰기 위해 마라 비슨달이 매춘부들, 불법으로 팔려간 아내들, 우편 주문된 신부들, 총기 애호가들, 파이트 클럽의 주인, 공격적인 애국주의자들, 유전학자들, 에이즈 연구원들을 왜 만나야 했는지가 밝혀진다. 그리고 이중 수많은 사연들을 우리는 이미 시사고발 프로그램과 신문 사회면을 통해 알고 있다. 그리고 여기서 북한이 등장한다. 중국 북동부 지역에서는 여성들을 구하는 주요 창구가 북한이다. 중국에 사는 북한인 수만명 중 80%가 여성이다. 난민들은 돈이나 일자리를 구할 전망이 없이 중국에 도착하며 많은 사람이 포주에게 빚을 진 채 매춘부가 되거나 신부로 팔려간다. 그렇게 남아 선호는 시대가 바뀌면서 덜해졌다고 안심할 문제가 아닌 것이다. 이미 우리는 남성이 과잉인 시대에 도착해 있기 때문이다.

에서 책구매하기

에서 책구매하기