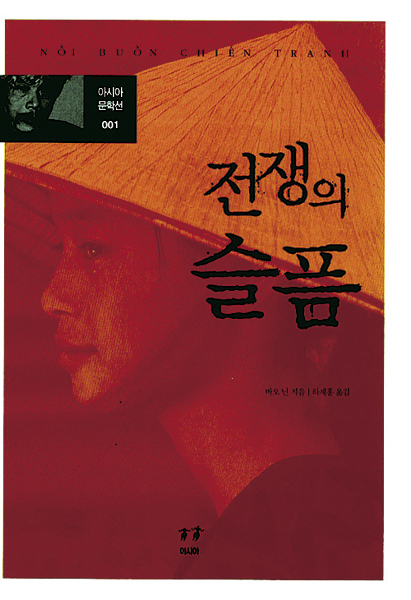

한반도에서 정말 전쟁이 일어난다면, 이 땅에는 어떤 이야기가 남을까. 두권의 책이 대비되며 떠오른다. 중국 출신 미국 작가 하진의 <전쟁 쓰레기>와 베트남 작가 바오 닌의 <전쟁의 슬픔>.

서점에서 우연히 <전쟁 쓰레기>를 집어든 독자라면 서문만 읽고도 아연 흥미를 느낄 것이다. 하진은 중국에서 군 생활을 한 경험이 있고, 이 책은 한국전쟁에 참전했다가 포로로 잡힌 중국 군인들의 이야기이기 때문이다. 어릴 적 반공서적에서나 봤던 ‘중공군’- 희미한 피리소리와 함께 안개 너머로 나타나 한손에는 술병을, 다른 손에는 방망이 수류탄을 든 채 끝도 없이 밀고 내려오는 유령 같은 존재- 들이 비로소 인간의 모습으로 등장한다. 그들도 우리와 똑같이 죽는 걸 무서워하고, 조금이라도 편하게 지내려고 안달을 한다. 그러나 막상 책을 읽고 나면 큰 울림이 남지는 않는다. 당시 한국의 생활상은 물론 모슬포에서 물질하는 해녀들의 평균 연령까지 정확히 파악한 작가의 취재에도 불구하고 이 책은 어디까지나 ‘돌아갈 곳이 있는 외국 군인’의 입장에서 쓴 것이기 때문이다.

바오 닌의 <전쟁의 슬픔>은 어떤가. 이 책은 직접 전쟁을 겪은 사람들의 이야기다. 그들은 고통에서 헤어나지 못한다. 주인공 끼엔은 정찰병으로 근무하다가 전사자들의 시체를 수습하는 일을 한다. 나이가 들어 작가가 된 그가 쓰는 소설의 내용은 죽은 병사들과 민간인들의 사연이다. 대부분의 죽음은 처참하기 짝이 없다. 새벽까지 참호 속에서 함께 카드를 치던 동료는 한낮이 되기도 전에 탱크와 함께 불에 타 죽고, 어머니가 보고 싶다고 탈영한 후배는 계곡에서 개구리처럼 말라비틀어진 시체로 발견된다. 산 사람들의 사연도 마찬가지다. 끼엔의 여자친구 프엉은 폭격의 와중에 기차 화물칸에서 강간을 당한다. 삶과 죽음이 교차하는 전장에서 끼엔을 가장 괴롭히는 것은 적군의 총탄이 아니라 그녀가 성폭행당하는 이미지다. 전쟁이 끝난 뒤 동거하던 두 사람은 결국 헤어지고 만다. 프엉은 이렇게 말한다. “기억을 떨칠 수가 없어. 우리는 그게 우리가 극복할 수 있는 작은 돌멩이라고 착각했던 거야. 하지만 그건 돌멩이가 아닌 산덩이였어. 그때 내가 죽었어야 했는데….” 전쟁을 겪고 살아남은 애인을 보면서 성폭행의 기억을 떠올리는 찌질한 남자. 이것이 자기들의 전쟁을 치른 사람들의 모습이다.

이 땅에 전쟁이 나면, 우리 작가들이 쓰게 될 소설은 <전쟁 쓰레기>가 아닌 <전쟁의 슬픔>이 될 것이다. <전쟁 쓰레기>에서 중공군들은 돌아갈 곳을 놓고 고민한다. 조국 중화인민공화국으로 돌아가서 치욕을 감수할 것인가, 적군의 설득을 믿고 가족을 떠나 ‘자유중국’으로 갈 것인가. 우리에겐 그런 고민이 의미가 없다. 이 땅에서 전쟁이 나면 우리는 돌아갈 곳이 없기 때문이다. 하진의 말마따나, “이 전쟁에서 누가 이기든 한국은 패자일 게 분명”하고, 남북한은 전쟁의 슬픔에서 헤어나지 못하는 끼엔들로 가득할 것이다.

에서 책구매하기

에서 책구매하기