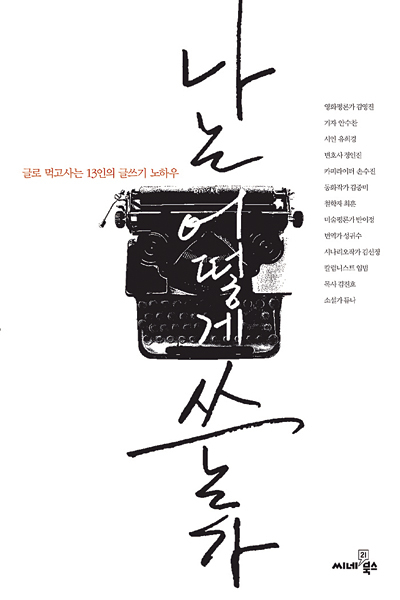

<나는 어떻게 쓰는가>를 읽는다고 해서 딱히 글쓰기에 도움이 되지는 않을 것으로 보인다. 책의 부제가 ‘글로 먹고사는 13인의 글쓰기 노하우’이기는 한데, 당신도 알고 있을 것이다. 뭘로 먹고사는 사람이 노하우를 전수하는 책을 읽는다는 것만으로 노하우가 전수되는 법은 없다는 것을. 그런데 이 책은 재미있다. 글 좀 쓴다는 사람들이, 생각해보니 이런 거 아닐까 생각하며 자신의 글이 지금까지 ‘팔리는’ 이유를 적었으니까. 글로 먹고사는 일은 쉽지 않다. 인쇄매체는 쇠하고 있고(대개 원고료가 박하기도 하고), 온라인에서는 고료 받기가 쉽지 않고(애초에 무료로 글을 포스팅하는 문화가 일반화되어 있기도 하고), 부의 편중 현상은 글쟁이들 사이에서도 똑같이 일어난다. 그 사실을 알고 있지만 이 책에 실린 글들을 읽고 있자면, 이러니까 이들의 글이 팔리지 하는 생각에 글줄을 따라 웃게 된다. 신세 한탄도 다들 세련되게 하는군.

영화평론가 김영진의 글은 이렇게 시작한다. “당신은 어떻게 쓰는가, 라고 누가 묻는다면 마감 때문에 쓴다고 말할 수밖에 없다. 마감을 독촉하는 편집자의 건조한 목소리와 이제 더이상은 늦출 수 없다고 하는 담당기자의 절박한 호소가 자판을 두드리는 내 손가락에 다급한 영감을 불어넣는 것이다.” 그 고백 뒤에는 기자생활을 시작하고 나서, 편집장이 기자의 글을 최종 검토하고 수정하는 이른바 데스킹을 ‘쎄게’ 당하던 시절의 추억담이 등장한다. 이 책에 등장하는 그 이야기는 내가 <씨네21>에 입사한 직후에 전설처럼 전해듣던 “어떤 글쟁이도 완벽하게 태어나지는 않았다!”의 사례 중 하나이기도 하다. 그 자기반성 이후에 자기 글 자랑이 좀 길게 이어지기는 하지만.

여러 필자의 글 중 가장 낯선 글쓰기이며 그래서 솔깃하게 읽히는 것은 판사 출신 변호사 정인진이 쓴 ‘판결이라는 글쓰기, 법관의 천형’이다. 판사로서 판결을 앞두고 고민할 수밖에 없었던 사례들에 대한 추억담이 있고, 무엇보다 그 복잡하게 뒤엉킨 것으로만 보이는 판결문의 희한한 문장구조가 무려 사법연수원에서 치밀하게 훈련받은 결과물이라는 사실을 배우게 되기도 한다. 역시, 쓰기보다 읽기가 재밌다.