살다보면 천재지변처럼 가혹하고 결정적인 방식으로 삶의 진로를 영원히 바꿔버리는 사건들을 만나게 된다. 그 사건이 개인에 국한된 것이 아니라 하나의 공동체를, 국가를 뒤흔드는 규모의 것일 때, (예술)판의 지각변동은 하나의 경향이 된다. 조너선 사프란 포어의 <엄청나게 시끄럽고 믿을 수 없게 가까운>이 9.11 이후 미국의 파괴와 상실의 기억을 끌어안았다면(그래서 눈물어린 미소를 지을 수 있게 해주었다면), <선셋 파크>는 2008년 미국발 금융 위기 이후에 사라지지 않고 있는 불황의 유령에 여전히 사로잡힌 미국의 초상을 보여준다. 명망있는 출판업자는 예전처럼 유망해 보이는 젊은 작가의 소설을 선뜻 출간하지 못하고 있으며, 높은 평가를 받는 중견 작가의 신간은 미국의 독립 서점들의 부도 때문에 얼마나 반품이 들어올지 제대로 예측하기 힘든 상황이고, 벌이가 불규칙한 이십대 4명이 돈을 벌어 집을 구하기보다 불법의 위험을 무릅쓰고 빈집을 무단점거하는 쪽이 더 설득력 있어 보이는 데다, 죽음의 그림자는 모두의 곁에서 도통 사라지지 않는 듯하다.

이야기는 이렇다. 스물여덟살의 마일스는 플로리다에 살며 집주인이 빚을 갚지 못해 버림받은 집들을 처리하는 ‘폐가 처리’ 일을 하고 있다. 그리고 그의 젊은 연인이 있다. 아름다운 미성년자 필라 산체스. 소녀의 가족에게 폐가에서 가져온 쓸 만한 물건을 안겨주고야 소녀를 데려올 수 있었지만, 어쨌든 마일스는 필라를 사랑한다. 그리고 그녀의 대학 진학을 돕는 과정에서 그의 과거가 드러난다. 마일스는 뉴욕 중산층 집안 출신으로 아이비리그의 대학에 우수한 성적으로 재학 중이었다. 그리고 그의 이복형제의 죽음과 관계가 있다. 어느 날 필라의 언니가 그에게 폐가에서 쓸 만한 물건을 더 가져다주지 않는다면 그를 경찰에 고발하겠다고 협박하자 그는 필라가 성인이 될 때까지 뉴욕에 돌아가 있기로 마음먹는다. 그리고 뉴욕을 떠나 있던 7년여간 유일하게 연락을 주고받았던 빙이 무단으로 살고 있는 빈집의 네 번째 투숙객이 된다.

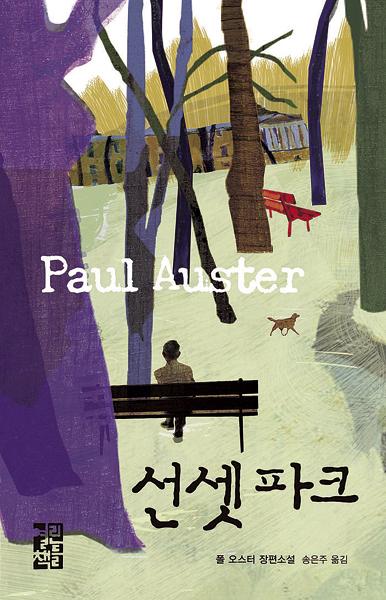

나는 17년 전에 <뉴욕 3부작> <달의 궁전> <공중곡예사>를 연달아 읽고 무엇인가를 ‘발견’했다는 행복감에 젖었던 스물 언저리의 독자를 내 안에서 불러내 <선셋 파크>를 읽으며, 2010년의 폴 오스터는 내가 그때 상상했던 방식으로 나이들고 있나를 고민한다. <예감은 틀리지 않는다>의 줄리언 반스는 기대 이상이었다. <선셋 파크>의 폴 오스터는, 글쎄. 엔딩은 너무 갑작스러운 전환으로 느껴지고, 여기저기서 등장하는 영화 <우리 생애 최고의 해>에 대한 이야기는 캐릭터들의 정서를 제대로 꿰지 못한다. 그래도 ‘내 청춘의 소설가’로 폴 오스터를 기억하는 30∼40대에게는 그냥 지나치기 힘든 유혹일 것만은 틀림없다. 하긴, 나 자신도 스무살 때 상상했던 것처럼 늙고 있지는 않은걸 뭐.