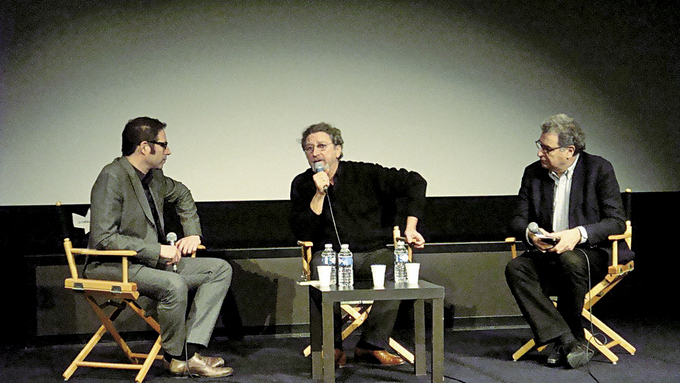

시네마테크에서 마스터클래스를 진행 중인 로버트 게디기앙(가운데).

시네마테크에서 마스터클래스를 진행 중인 로버트 게디기앙(가운데).

로버트 게디기앙, 그의 이름은 한국의 웬만한 시네필 사이에서도 생소하다. 하지만 그는 1980년 데뷔작 <마지막 여름>을 시작으로 30여년간 17개의 장편을 꾸준히 만들어온 베테랑 감독으로, 프랑스 영화계에서는 특별하고도 중요한 자리를 차지하는 인물이다. 2월6일부터 24일까지 파리 시네마테크에서는 그의 데뷔작에서부터 마지막 개봉작 <킬리만자로의 눈>까지 한꺼번에 볼 수 있는 회고전을 마련하고, 그의 삶을 다룬 리처드 코판 감독의 다큐멘터리 <사실대로 말씀드리자면요>의 프리미어 상영, 게디기앙의 작품세계에 대해 다양한 시선으로 접근한 크리스토프 칸쉐프의 출판 기념 사인회도 진행했다.

사실 게디기앙은 여러 면에서 한국에 알려진 파리지앵 프랑스 감독들과 다르다. 그는 아르메니아계 아버지와 독일계 어머니 사이에서 태어난 이민 가족 출신으로, 남프랑스의 바닷가 도시 마르세유에서 선박 막노동자인 아버지의 영향을 받으며 자랐다. 우연히 영화를 연출하게 된 게디기앙은 그가 어린 시절을 보낸 인구 6천명 남짓한 마르세유 북쪽의 작은 항구 마을 에스탕크에서 그의 첫 번째 장편 <마지막 여름>을 ‘동네의 아는 사람들’과 만들었다. 절친한 친구 제라르 메이랑을 남자주인공으로, 마을에서 만나 결혼한 게디기앙의 아내 아리안 아스카리드가 여자주인공으로 출연한 이 영화는 파리지앵들의 세련된 불어 대신 마르세유 지방의 구수한 사투리로 항구 노동자와 이민자들의 삶을 현실적 안목으로 다루어 주목받았다. 이렇게 시작된 ‘동네 프로덕션’은 30여년 동안 같은 배우, 같은 스탭들과 함께 같은 도시에서 변함없이 진행되었고, 데뷔작 속의 20대 초반의 풋풋했던 메이랑과 아스카리드는 이제 노동자로서 은퇴를 바라보는 나이가 되었다. 게디기앙 영화의 매력은 바로 여기에 있다. 그들과 함께 늙어가는 것.

이렇게 설명하고 보니 게디기앙의 영화가 두 노동자의 암울한 삶을 다룬 대하 다큐멘터리 같은 인상을 준다. 하지만 <돈이 행복을 가져온다>(1993) 이후 그의 영화 속 주인공은 암울한 현실에 괴로워하는 리얼한 인물들이 아니라 불가능한 것을 가능한 것으로 꿈꾸는 로맨티스트들로 바뀌었고, 이 사투리쟁이 배우들은 상상의 세계에 빠져든 동화 속 인물들로 거듭났다. 이러한 점을 고려했을 때 지난해 큰 반향을 일으켰던 다르덴 형제의 <자전거 탄 소년>이나 아키 카우리스마키의 <르 아브르>는 게디기앙의 ‘현대 동화 구연’ 스타일의 식구로 얼기설기 엮어봐도 좋을 듯하다. 우연찮게도 <르 아브르>에서 형사 역을 맡은 장 피에르 다루생은 게디기앙의 ‘동네 프로덕션’의 단골 배우이기도 하다.

“한국에 내 영화를 소개하고 싶다”

로버트 게디기앙 감독 인터뷰

-감독으로 활동한 지 올해로 34년이나 됐다. 왜 최근에야 당신에 대한 영화 제작, 출판, 회고전 등이 진행되나. 늦은 감이 있다. =내 회고전은 어떻게 보면 너무 빨리 진행된다고 할 수도 있다. 난 아직 살아 있지 않나. (웃음) 내 생각엔 올해 마르세유가 향후 몇년간 프랑스를 대표할 문화 도시로 임명되고, 나의 일생을 다룬 리처드 코판 감독의 다큐멘터리가 안정적으로 배급이 결정되고, 크리스토프 칸쉐프의 책이 2월 초에 발간된 것이 회고전에 영향을 미친 것 같다. 다른 곳에서도 여러 번 회고전을 열 기회가 있었지만 시네마테크에서 이렇게 대대적으로 진행하는 건 처음이다. 한꺼번에 이렇게 일이 진행되는 건 어떻게 보면 우연의 일치라고 할 수도 있겠지만, 세상에 100% 우연이란 게 있을 수가 있겠나…. 한 가지 하고 싶은 말은, 한국 잡지와의 인터뷰라니 반갑다. 안 그래도 부산영화제에 갈 기회가 여러 번 있었는데 번번이 놓쳐서 무척 안타까웠다. 한국에서 내 영화들을 소개할 기회를 꼭 가지고 싶다.