요즘 눈만 뜨면 GV(Guest Visit, 관객과의 대화)를 하러 극장에 간다. 일주일에 하루나 이틀 정도만 쉴 뿐, 개봉 이후 매일매일 GV와의 전쟁이다. 다음주엔 지방 GV 투어에 나서야 한다. 감독과 배우의 GV가 잡혀 있어야 그나마 관객이 들기 때문에 어쩔 도리가 없다. 엊그제 서울독립영화제 조영각 집행위원장은 GV 순례에 나선 나에게 이렇게 말했다.

“어쩔 수 없잖아. 이제 그런 시대가 됐다니까.”

‘그런 시대’란 어떤 시대를 말하는 걸까? 예술-독립영화가 극장에서 텍스트 자체로 소비되지 못하고, 감독과 배우들과 함께 하나의 이벤트로 묶여 소비되는 시대란 어떤 시대일까?

사실, GV 자체가 영화제 행사. 90년대만 해도 일반 극장에서 이런 형태의 행사를 보기란 어려운 일이었다. 영화가 개봉되면 ‘무대인사’ 정도가 고작이었다. 하지만 2000년 들어, 해외 아트하우스영화들이 속속 수입되고, 국내에서도 장편독립영화 개봉이 현실화되면서 영화제용 행사였던 GV가 관례화하기 시작했다.

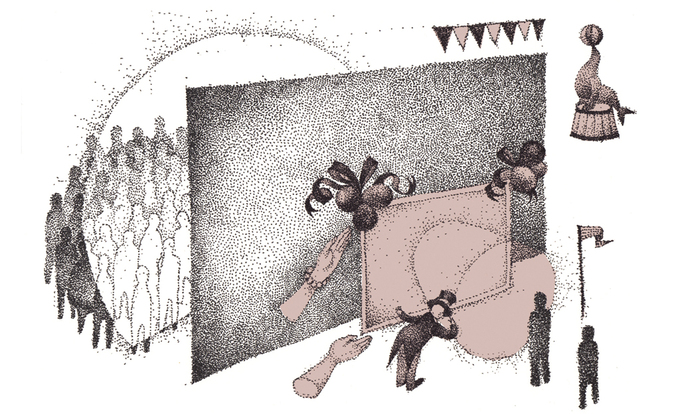

하긴 어쩔 수 없는 진화였는지도 모르겠다. 천문학적 물량으로 홍보에 나서고 수천개 스크린에 영화를 뿌리는 상업영화 입장에서야 비싼 감독과 배우들 불러다가 굳이 GV를 할 까닭이 없으니까. 반면, 손가락으로 헤아릴 정도의 적은 극장에서 거의 듣보잡에 가까운 감독과, 거의 무명에 가까운 배우들이 소위 ‘발품과 몸빵’을 해야 그나마 관객에게 영화를 보여줄 기회를 얻는 독립영화 입장에서 GV란 가난한 주머니가 요구하는 필사의 홍보 전략인 셈이다. 1천만명 넘은 영화가 한해 두편이 나오는 배급 독과점 시대의 뒷골목에서 독립영화 감독들은 호객용 박수를 치며 GV라는 좌판 장사를 벌이고 있는 것이다.

그리고 여기에 또 하나의 변화상을 덧붙일 수 있겠다. 얼마 전 어떤 기자가 이렇게 말했다.

“예전엔 관객이 영화잡지 지면을 통해 감독과 배우들 이야기를 읽었잖아요. 하지만 영화잡지에 대한 관심도 줄고, 잡지들도 많이 사라지면서 이제는 감독의 이야기를 GV를 통해 듣는 게 아닌가 싶어요.”

문자 시대가 구술 시대로 퇴행하기라도 하는 걸까? 실은 구술 시대가 아니라 이미지 시대로 대체되는 시대상의 반영이겠다. 펜과 지면을 잃어버린 평론가들이 감독과 함께 극장 무대 위에 불려나와 영화 읽어주는 사람들의 이미지로 소비되는 그 과정 말이다.

우리 시대의 GV란 그렇게 안간힘의 흔적이다. 하지만 또한 그렇게 쉽게 소멸하지 않겠다는 의지의 표현이기도 하다. 이벤트가 되었든, 부록의 이미지가 되었든 직접 극장에 서서라도 마침내 이 한편의 영화를 당신과 공유하겠다는 끈질긴 정념의 소산인 것이다.

무성영화 시대 변사들은 관객에게 영화를 읽어주었고, 지금 이 시대 감독들은 극장에서 직접 자신들의 영화를 읽어준다. 독과점 배급 시대의 뒷골목 어딘가의 좌판 같은 작은 극장에 서서 변사처럼 또박또박 영화를 읽어간다. 그리고 난 이 원고를 끝내고, 내일 GV를 위해 양말을 빨아야겠다.