살아 있다는 것은 무엇일까? 모옌에게 묻는다면 별로 좋게 대답할 것 같지는 않다. 그러니까, 우리가 기대하는 대답, 이 모든 고난에도 불구하고 살아 있는 편이 죽는 편보다 낫다는 답은 돌아올 것 같지가 않다. 그럼에도 모옌의 소설을 읽을 때면 그 강력한 생명성에 압도된다. 생명의 아름다움이 아니라 온몸의 구멍에 보이는 호기심, 그곳으로부터의 냄새, 소음과 분간되지 않는 자연이 교접하는 소리와 온통 늙어가고 빛 바래는 것들에 대한 강렬한 응시가 모옌의 장기다.

아름다운 경구는 여기 없다. 그럴듯한 문장을 건져내고 위로받으려고 노력해봐야 그게 불가능하다는 명징한 깨달음을 얻어갈 뿐이다. 무엇보다 지금 이 말을 누가 하는지, 누구에 대한 이야기인지, 지금 이 언어가 향하는 대상은 누구인지, 시간이 어디에 속해 있는지를 파악하기가 쉽지 않다. 반쯤 정신을 잃고 6인실 병동의 침대에 누워 옆 침상들에서 들려오는 말에 정신을 열어놓고 있을 때 벌어지는 일이 이 책을 읽는 이를 덮친다. 저 사람의 인생은 왜 저렇게 되었을까, 왜 이곳까지 흘러들어와 나에게 이런 말을 들려주고 있는가, 나는 저 이야기의 청자인가 화자인가, 이 모든 말이 혹시 꿈이거나 환상인 것은 아닌가. 다만 지금 눈을 감고 귀를 막지 못하는 이유는 이 이야기가 너무 재미있기 때문이다. 사람의 몸을 통해 나오는 육화된 언어의 맛이, 구전되는 전설 같은 인간사가 더없이 유혹적이기 때문이다. 고난은 끝나는 법이 없고, 최악은 그 이상의 최악으로 이어지며, 모든 비극은 한때 그 무엇보다도 아름답게 빛났던 것들에서 비롯한다. 결국 “사랑은 사람을 처절하고 비참하게 만든다”.

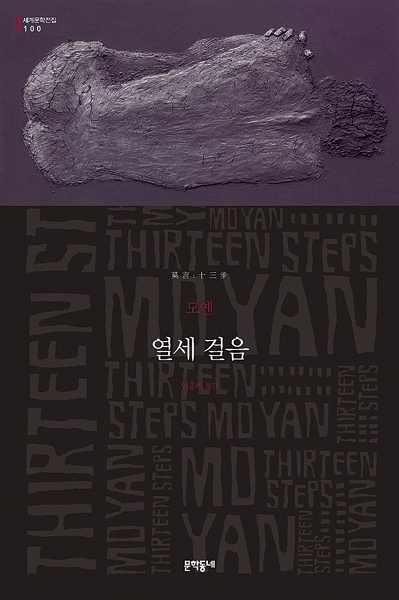

1970년 중국의 한 도시, 나름 지식인인 중학교 물리교사가 어느 날 수업 중 혼절한다. 과로로 인한 순직이라 생각한 학교는 그의 죽음을 열악한 근무환경의 개선을 위한 일종의 깃발로 사용하려 한다. 그는 정신을 차리지만 그가 살아 있기를 바라는 이가 없다. 그는 시체안치소 냉동고에 갇혀 있다 집으로 돌아오고, 장례미용사로 일하는 여자는 그를 이용하기로 마음먹는다. 제목의 <열세 걸음>은 러시아 민담을 모티브로 하고 있다고 한다. 참새가 두발로 종종 뛰지 않고 한발 한발 열두 걸음까지 걷는 걸 보면 천운을 얻지만, 열세 번째 걸음을 걷는 걸 보는 순간 열두 번째 걸음까지 들어온 모든 운이 곱절의 악운이 되어버린다고. 한 걸음부터 열세 걸음까지 이 소설이 착실하게 밟아가는 동안, 살아 있다는 일이 이 열세 걸음과 뭐가 다른가 하고 탄식하게 된다. 열두 걸음까지의 행운에서 멈춰서는 게 아니라 그다음 한 걸음까지를 결국 내딛는 일. 죽기 전까지 멈출 수 없는 모든 걸음의 무게가 모옌의 주인공들에게 묵직한 추가 되어 매달린다. “청춘의 수줍음은 어떻게 사라진 걸까?” 가장 아름다운 것으로부터의 추방 혹은 추락. 매일 우리가 내딛는 열세 번째 걸음. 살아간다는 일.