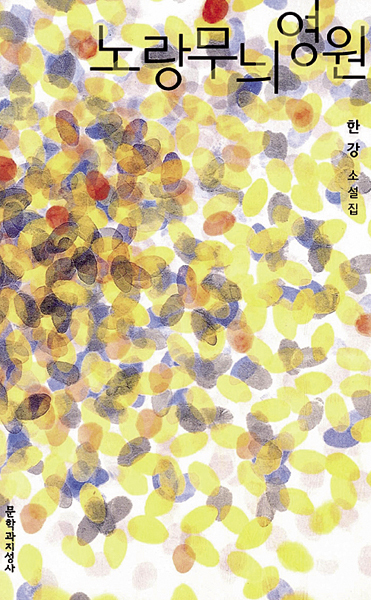

<노랑무늬영원>은 소설가 한강이 12년 만에 펴낸 중•단편 소설집이다. 그간 <바람이 분다 가라> <희랍어 시간> 등 주로 장편소설로 독자들을 찾았던 그녀이기에 이번에 출간된 <노랑무늬영원>이 더 반갑다. 계간지에 발표했었던 단편 6편, 중편이자 표제작 <노랑무늬영원>을 엮은 이 책은 줄곧 한강의 작품을 관통하던 상처와 회복 사이의 고민을 전면에 드러내 보인다. 특히 첫 작품 <회복하는 인간>과 마지막 작품 <노랑무늬영원>에서 그 고민은 더욱 도드라진다. 먼저 <회복하는 인간>은 우연히 입은 화상을 치료하면서 언니와의 관계와 언니의 죽음으로 비롯된 마음속 상처를 바라본다. 표제작 <노랑무늬영원>은 교통사고로 손을 다쳐 더이상 붓을 들 수 없게 된 화가 현영의 갈등과 좌절을 이야기한다. 두 작품 모두 물리적 상처와 회복을 통해서 내면의 상처를 들여다보는 셈이다. 이는 같이 수록된 <왼손> <훈자> 등도 마찬가지다. 다만 모든 이야기가 회복으로 귀결되지 않음이 그 차이다. 이처럼 <노랑무늬영원>은 여러 개의 소설을 묶은 소설집이면서 상처와 회복에 관한 다양한 시각을 담은 하나의 장편소설처럼 읽히는 맛이 있다. 7편의 소설이 같은 이야기의 반복처럼 들리지 않을 수 있었던 것도 바로 이 때문이다.

평소 좋아하던 소설가 A가 자신의 새 장편소설을 소개하며 이런 말을 했다. “소설가는 단편소설보다 장편소설을 훨씬 잘 써야 한다.” 소설가 A의 말이 틀린 것은 아니었지만 그 말을 이해할 수 없었다. 단편소설이 종종 소품처럼 취급받는 것에 거부감이 들었기 때문일 것이다. 그리고 무엇보다 소설가 A는 장편소설보다 단편소설을 훨씬 재밌게 쓰는 사람이었다. 반면 소설가 한강은 그에 정반대되는 인상을 가지고 있었다. 그녀는 정말 단편소설보다 장편소설을 훨씬 더 재밌게 쓰는 작가 중 한명이었다. 물론 12년 전에 한강이 펴낸 <내 여자의 열매>는 정말 강렬한 단편집 중 하나였지만 그 뒤로는 어쩐지 그녀의 단편을 쉽게 찾아볼 수 없었다. 그런데 <노랑무늬영원>으로 다시 한번 그녀에 대한 인상이 뒤바뀔 것 같다.