파국을 기다리는 마음이라는 것도 있다. 돌아갈 수 없음, 회복할 수 없음, 돌파할 수는 더더욱 없음. 차라리 내가 망해버리는 편이 낫겠다 하는 자포자기의 심정만이 남아 있을 때. <만>의 여주인공은 설마 자신이 그리 되리라고 상상할 일 없는 삶을 살고 있었다. 부유한 친정집과 다정한 남편을 둔 스물네살의 그녀는 입학 자격이 까다롭지 않아 어른이든 아이든 맘대로 들어갈 수 있는 사립학교에 들어가 미술을 배운다(참고로 이 소설은 1928년작이다). 그런데 어느 날 그녀가 그린 스케치에 대해 이상한 소문이 돈다. 그녀의 그림이 모델이 아닌 미쓰코라는 학생을 닮았다는 풍문으로, 교장이 그녀에게 ‘수상한 소문’을 추궁하기에 이른다. 친분이 전혀 없던 두 사람은 ‘그렇고 그런 사이’라는 수군거림 탓에 서로를 의식하게 되고 가까워진다. 처음에는 단순한 마음이었다. 돈 때문에 학생을 음해하는 교장에 대한 비웃음, 근거없는 말에 대한 코웃음. 설마 그 소문이 진짜가 될 줄은 몰랐지.

남편을 둔 여자와 아름다운 여자가 연인이 되고 그 둘의 관계에 남자들이 개입되는 <만> 은 몹시 선정적이지만, 설정에 비하면 묘사는 얌전한 편이다. 가키우치 소노코라는 여자가 ‘선생님’이라고 부르는 이에게 털어놓는 고백록의 형식을 띤 <만>은 동성애와 이성애와 양성애가 뒤얽힌 멜로드라마로 뻗어간다. 그만 사랑에 빠지는 바람에 말이다. 미쓰코는 타인을 이용하는 일을 망설이지 않는 팜므파탈이다. 그녀에게 사랑은 더도 덜도 아닌 권력의 문제가 된다. 더 헌신하는 듯한 자세를 취함으로써 상대를 발 아래에 두고 고통을 가장해 떠나가려는 사람을 붙잡아둔다. 섹스는 무기가 된다. “그렇게 다시 자는 줄 믿고 마음을 놓은 사이에 어느새, 정신을 차렸을 때는 이미 빠져나갈 수 없는 형편이었대요.” 음. “뭐, 그런 일은 어느 쪽이 먼저였는지 따져봤자 소용없죠.” 그리고 어느 순간 정신을 차려보니 광기라고밖에 할 수 없을 상황에 몸을 담그고 있는 것이다.

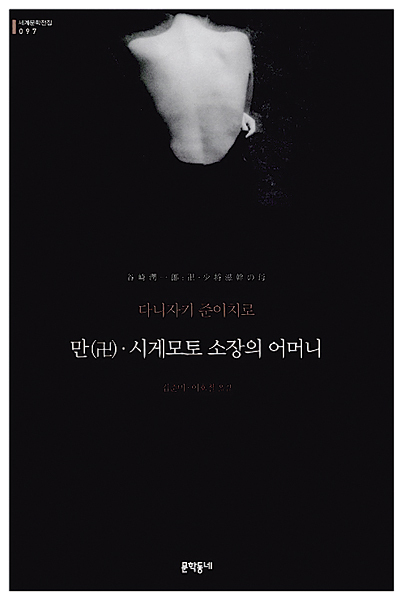

이제 걷잡을 수 없다. 독자는 지쳐버린 ‘주인공’들 중 하나가 결국 파국을 불러오리라 예상하고 기다리게 되지만 그들 중 누구도 감히 한때 사랑이라 믿었던 것을 끝내지 못하고 끌려만 다닌다. 차라리 죽을지언정. 다니자키 준이치로는 1935년 일본의 고전 <겐지 이야기>를 현대어로 옮기는 작업을 시작한 뒤 작풍이 고전적인 스타일을 더한 쪽으로 바뀌었다고 평가받는다. 그래서 <만>과 함께 실린 <시게모토 소장의 어머니>를 나란히 놓고 읽어보면 이쪽을 압도하는 욕망의 대상을 그리는 다니자키 준이치로의 방식이 20년간 어떻게 숙성되었는지 음미할 수 있다. 탐미주의적이라고 평가받는 작가들의 작품세계에서 아름다움은 천재지변처럼 묘사되곤 한다. 아무리 숭고한 플라토닉 운운해도 몸의 문제가 개입되는 순간 우리는 모두 볼라벤 앞의 비닐우산 아니겠는가.