라스 폰 트리에가 듣는다면 조금 서운해하겠지만 내게 있어 가장 위대한 ‘멜랑콜리아’는 진은영의 시였다. “그는 정말로 낙관주의자다/ 내가 바다로 갔다고 믿는다.”(진은영, <멜랑콜리아>의 일부)라는 마지막 구절을 읽고서 몇번이나 그 구절을 소리내어 읽었던 경험이 아직도 생각난다. 다시 떠올려도 그건 가장 보편적인 서정이 슬픔과 우울에 대한 감정과 세계를 확장시키는 진귀한 경험이었다.

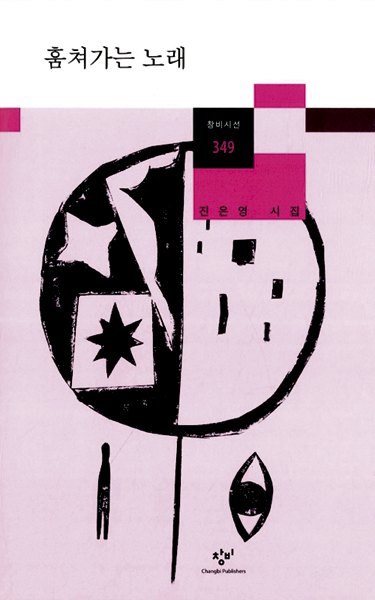

그녀의 새 시집 <훔쳐가는 노래>는 어떤 기억과 대상에 대한 가장 선명한 노래처럼 들린다. 여전히 그녀가 내려놓은 단어와 단어 사이, 행과 행 사이에 무수한 감정들이 쏟아지지만 이번 시집은 좀더 구체적인 대상에 대한 생생한 감정들이 뭉치고 흩어지면서 유려하게 흘러간다. “금지된 일터로부터 망명한 당신/ 다시 돌아가기 위해 26년을 기다리게 될 당신/ 이보오 올해가 그 마지막 해라오/ 힘을 내요 당신은 꼭 돌아가게 될 것이오.”(진은영, <Bucket List-시인 김남주가 김진숙에게>의 일부) 부제목에서 알 수 있듯 고공농성을 벌였던 김진숙 위원에게 보내는 시다. 진은영은 이번 시집에서 이것 말고도 여러 사회문제를 그녀만의 언어체계를 통해 이야기한다. 그간 활발하게 여러 사회문제에 참여했던 그녀의 체험이 시에 고스란히 녹아든 것이다. 누군가는 가장 큰 ‘변화’라고 말할 것이다. 그러나 그녀의 체험과 고민들이 단순한 경험으로 남지 않고 가장 아름다운 서정으로 반짝반짝 빛난다는 점에서 진은영의 ‘변화’보다는 ‘전진’으로 말하고 싶다.

시인이 가진 사전은 세상 그 무엇보다 가장 아름다운 것이라고 생각한 적이 있다. 자신의 언어로 가득 찬 그 사전이 곧 좋은 시이고 그 사전은 시인의 몸의 일부나 마찬가지라는 점에서 말이다. 진은영은 가장 아름다운 자신만의 사전을 가진 시인 중 한명이라고 생각했었다. <훔쳐가는 노래>의 마지막 구절을 읽으며 다시 한번 그녀의 사전이 부러워졌다. “우리는 봄의 능란한 손가락에/ 흰 몸을 떨고 있는 한그루 자두나무 같네/ (중략) / 눈의 흰 입술들처럼/ 그때 우리는 살아 있었다.”(진은영, <훔쳐가는 노래>의 일부)