SF소설에 대한 대표적인 부정적 편견은 그것이 ‘이 세계’의 일을 다루지 않는다는 데서 비롯한다. 외계인? 우주? 미래? 우리가 인간이나 지구, 현재도 제대로 못 보는 판국에? 하지만 한번만 생각해보라. 재벌 아들과 가난한 여자가 순수한 사랑으로 맺어져 행복하게 산다는 이야기는 어디가 현실적인가? 무대나 소재가 낯선 어휘로 이루어져 있다 해도, 그 안에서 무엇을 느끼는가를 들여다봐야 한다는 말이다. SF장르를 대표하는 필립 K. 딕에 접근하기 위해 필요한 것은, 그래서 상상력만큼이나 현실감각이다.

렌 와이즈먼 감독의 2012년판 리메이크 <토탈 리콜>과 폴 버호벤 감독의 오리지널 <토탈 리콜>과 그 작품들의 원작 소설(놀랍게도 단편이다) <도매가로 기억을 팝니다>를 나란히 놓고 들여다보면 사건의 시발점에서 느껴지는 현실감각이 흥미롭다. 여기 한 남자가 있다. 그에게는 이룰 수 없는 소원이 하나 있다. 그는 화성에 가고 싶다. 간절히. 밤 동안의 욕망과 무작위적인 소원은 오로지 한곳을 향해 있다. 화성. 하지만 현실의, 낮의 그는 ‘한심한 저임금 사무직 노동자’이다. 그의 아내는 최소한 하루에 한번씩 그 사실을 상기시키고, 그는 그것을 비난하지 않는다. “남편을 꿈에서 깨워 다시 지상으로 데려오는 것이야말로 아내의 역할이니까.” 몽상가 남편에 대한 아내의 냉소는 매일 아침 태양처럼 불타오른다. 기껏해야 그는 속으로 투덜거릴 뿐이다. “언제나 저렇게 비꼬기만 하지. 자기는 뭐든 알고 있는데 나는 아무것도 모른다는 것처럼.” 그는 화성에 직접 갈 수 없다면 화성에 다녀온 환상을 주입하기로 한다. ‘리콜’이라고 이름붙은 회사에서.

이후의 과정은 소설과 1990년 영화, 2012년 영화 셋이 모두 제각각이다. 소설은 불가해할 정도로 따뜻한 엔딩으로, 1990년판은 화끈한 자기 해방으로, 2012년판은 미심쩍은 혁명/구원의 이미지로 맺어진다. 하지만 첫 대목에서 느껴지는 현실에 대한 불만족은 대동소이하다. 소설에서는 주인공이 아내에게 노골적으로 불만을 갖고 있고, 1990년판에서는 아내와 다른 유형의 여자와 함께하는 환상을 갖고 있지만 아내에 대한 애정은 탄탄한데, 2012년판에 이르면 아내와 꿈의 여인이 여러 면에서 유사하다. 알려져 있다시피 2012년판을 연출한 렌 와이즈먼은 극중 아내를 연기한 케이트 베킨세일의 남편인데, 그의 영화에서 ‘아내’는 다른 버전에서보다 불사조의 면모를 갖고 있으며, 소설이나 1990년판보다 막대한 비중을 부여받는다. 어딜 가도 이 여자가 날 따라와! 죽지도 않아! 유부남의 현실감각.

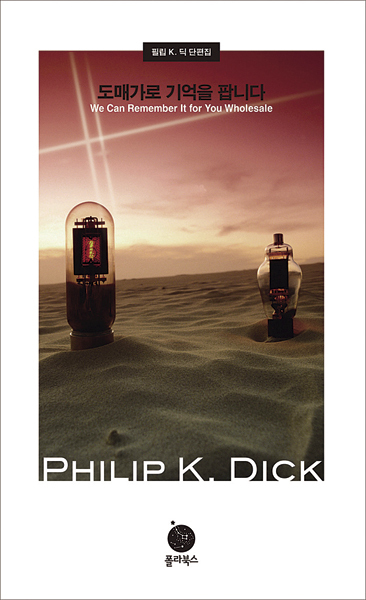

일주일을 보내기 위해 책 일곱권이 필요할 수도 있지만 한권이면 족할 수도 있다. 필립 K. 딕의 <도매가로 기억을 팝니다>는 바로 그 한권이다. 필립 K. 딕의 책은 불만 가득한 현실로부터 벗어날 수 있는 작은 상자와 같다. 펴고 읽어내려가면 나와 꼭 닮은 타자와 감응한다. 현실인식으로부터 시작해야만 탈출도 도피도 극복도 가능하다. 무엇보다 재미도.