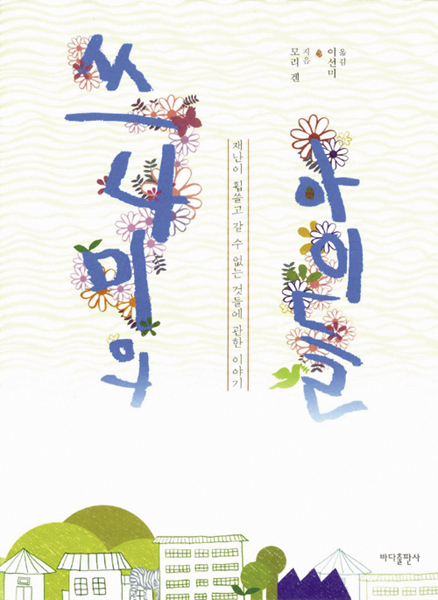

일본 동북 지역에는 주로 대가족이 많다. 조부모와 손자까지 3대가 함께 살고, 형제도 보통 서넛 정도다. 평일 오후 2시46분은, 그 지역 모든 가족이 흩어져 있던 시간이었다. 3·11 일본 동북부 대지진과 쓰나미는 그래서 그곳의 모든 이들에게 가족의 이산(離散)을 의미했다. <쓰나미의 아이들>은 탐사보도를 전문으로 하는 모리 겐 기자가 동북부 대지진을 겪은 학생 10명의 글을 받은 뒤 그 아이들 가족의 사연을 취재한 논픽션이다.

여기까지 말하면 아마 이 책이 어떤 의미에서는 ‘뻔한’, 그러니까 재해지역 아이들의 순수한 눈으로 본 아픈 현실을 기록한 감동적인 이야기 모음이라고 생각하게 되겠지만, 단언컨대 그렇지 않다. 모리 겐은 아이들의 가족을 취재했는데, 당연하게도 사건 당일의 이야기가 그 취재의 중심이긴 해도 ‘지금 일본의 가족은 어떻게 살고 있는가’도 중요하게 다뤄지고 있다. 사람이 죽는다고 모든 감정이 사랑 일색이 되지는 않는다. 때로는 상대의 죽음 이후에야 솟아오르는 원망이 있고 후회도 있다. 부모가 마음 아파할까봐, 아이들은 자신이 겪은 일을 차마 말하지 못하기도 한다. 대피하던 도중에 잠깐 회사에 다녀오겠다는 말을 마지막으로 살아 있는 모습을 영영 볼 수 없게 된 아들의 이야기를 하는 노부부에게는 살아 있는 손자만큼이나 죽은 아들의 기억이 애틋하고 중하다. 여섯 형제 중 둘째인 고등학생 사내아이는, 차오른 물을 헤치고 여동생을 찾은 뒤 시체가 떠다니는 흙탕물을 헤치고 떠내려온 식료품을 주워 대피소 사람들과 나눠먹었던 밤의 일을 부모에게 자세히 말하는 법이 없다. ‘굴하지 마라 도호쿠!’ 같은 글귀를 볼 때마다 무엇을 어떻게 분발해야 하는지 모르겠다는 고민을 하는 아이도 있다. 하지만 이 책에서는, 아이들이 재난 지역을 떠나고 싶어 하지 않고 고향을 다시 살 만한 곳으로 만들겠다는 희망을 드러낸다. 그렇다. 이 책은 원전문제를 다루지 않고 있다. 순수하게 ‘쓰나미’라는 재난과 그 이후의 50일간 만난 70여 가족만을 다룬다. 이 가족들 중에 연안부의 고향을 떠난 이들은 요코하마와 센다이로 나간 두 가족뿐이고 나머지는 모두 자기 마을에 남았다. 원전문제까지 끌고 들어왔다면 이 책이 어떻게 달라졌을까 궁금해지는 대목이다. 참고로 모리 겐의 지난 저서들 제목은 <인체 개조의 세기> <인터넷은 우리를 행복하게 만들었을까?> <일하지 않는 삶의 방식> 같은 것들이었다. 여기에 <쓰나미의 아이들>이 최근작이라는 것이 일본 사회의 현재를 상징하는 것 같다.

마지막으로, 이 책은 지하철이나 카페에서 절대 읽지 말 것. 자꾸 눈물을 훔쳐서 옆사람이 쳐다본다. “이웃 사람들이 ‘네가 아빠를 억지로라도 잡아끌고 달리지 그랬니?’라고 하면서, 흐르는 눈물을 소매로 훔치고 나를 위로해줍니다.” 아빠의 시체를 발견하고 엄마의 행방을 알 수 없게 된 초등학교 6학년 아이의 말. 이 모든 것은 아직 끝나지 않았다.