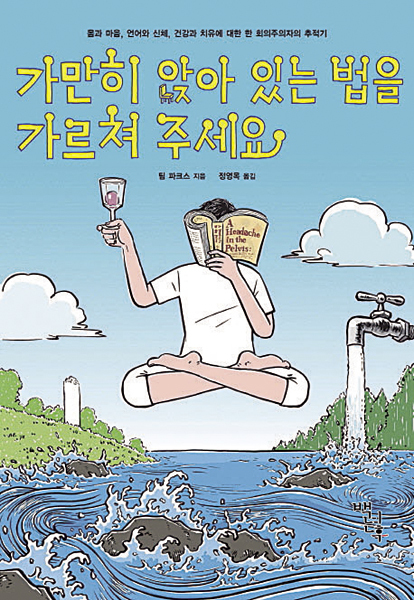

<가만히 앉아 있는 법을 가르쳐 주세요>의 부제는 ‘몸과 마음, 언어와 신체, 건강과 치유에 대한 한 회의주의자의 추적기’이고 책 뒤표지에는 이런 발문이 있다. “의학 전문가가 나를 포기하고 내가 의학 전문가를 포기했을 때, 내가 만성적 통증이라는 무기징역을 선고받고 갇혀버린 것처럼 보였을 때, 희한한 탈출구를 제안하는 사람이 있었다. 가만히 앉아 있어라. 그리고 숨을 쉬어라.” 이 책을 처음 봤을 땐 똑바로, 가만히 앉아 통증을 다스리는 법을 배우는 내용이리라 추측했다. 그런 책은 물론 세상에 얼마든지 있다. 하지만 이 책은 나 같은 회의주의자가 썼다는 게 특히 유혹적이었다. 영국에서 태어나고 이탈리아로 이주한 팀 파크스는 소설가이자 에세이스트로 눈에 보이는 명료함의 미덕(만)을 믿는 사람이라는 말이다. 그런데 이 책, 195쪽을 넘어서까지 내내 소변 얘기다. 전립선 검사 과정에 대한 자세한 묘사(실로 문인다운!)와 더불어 요의를 느끼고 깬 시간들, 소변을 볼 수 없었던 시간들, 타오르는 고통, 암일지 모른다는 두려움, 발기부전 이런 얘기들. 남자다잉~. 전립선에서 시작되는 고통에서 벗어나기 위한 애타는 시도와 더불어 의사와의 대화, 아내와의 관계 기타 등등. 2장으로 가면 마침내 고통에서 놓이는 방법을 찾고 성공하는데, 침묵명상을 하는 과정과 그 모든 순간 떠오른 상념을 읽고 있자면 내 통증에 대해 도움을 얻고자 이 책을 펴든 게 과연 현명한 선택이었을까 심각하게 고민하게 된다. 하지만 그 모든 것을 통하지 않고는 가닿을 수 없는 사유가 있다. <가만히 앉아 있는 법을 가르쳐 주세요>는 통증으로부터 벗어나고자 하는 지난한 노력의 성공담이자 실패담이며 그 속에서 깨달은 자신의 환상, 속물근성, 욕망, 지혜, 체념, 몸에 대한 자각, 그 모든 것과 더불어 살아 있음에 대한 고백이다. 몸과 마음은 분리된 것인가를 묻고, 윤회의 의미를 생각하며, 언어와 문학이란 무엇인가에 대해 써내려가는 작업. 마음만큼 몸을 들여다보아야 한다. 몸만큼 마음을 들여다보아야 한다. 팀 파크스에게 전자가 중요했다면 우리에게는 후자가 중요한 명제일지도 모른다. 깨달음은 공짜로 오지 않는다.