몇달 전, 집 근처 멀티플렉스 4DX관에서 3D로 다시 개봉한 <타이타닉>을 봤다. 제법 실감나는 관람이었다. 잭(레오나르도 디카프리오)과 로즈(케이트 윈슬럿)가 타이태닉호 갑판 위에서 대화를 나눌 때 극장 어딘가로부터 바다 내음이 섞인 바람이 불어왔고, 타이태닉호가 빙하에 부딪힐 때 좌석은 진동의자로 변모했다. 로즈가 천장에서 새는 바닷물을 맞아가며 배의 지하에 갇힌 잭을 구하러 갈 때 좌석 아래로부터 물이 튀어나왔다. 시각, 청각, 후각, 촉각 등 나의 감각이 서사에 맞춰 반응할 때마다 이야기에 더 몰입되기보다는 자꾸 딴생각이 났다. 물론 신기하고 재미있었다. 그러나 이러한 체험이 과연 영화를 보는 행위인가 싶었다. 어두운 상영관에서 영사기로부터 투사된 빛이 거대한 스크린에 닿았을 때 생겨나는 환영이 고전적인 의미의 영화라면, 4DX로 체험한 <타이타닉>은 영화인 것도, 영화가 아닌 것도 아니었다. 영화와 함께 호흡했던 좌석의 특수장비는 ‘리얼’했지만 (앙드레 바쟁이 말한) 서사에서 그것의 역할은 전혀 ‘리얼’한 게 아니었다.

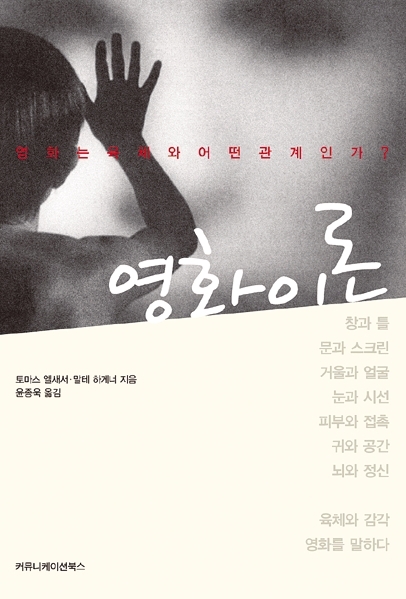

영화학자 토마스 앨새서와 말테 하게너가 암스테르담대학과 예일대학에서 진행한 수업을 바탕으로 함께 쓴 <영화이론: 영화는 육체와 어떤 관계인가?>에 4DX 영화 관람의 의미가 언급되어 있진 않다. 총 8장으로 구성된 이 책을 따라가다보면 고전적인 의미의 영화 관람이든 아니든, 영화와 관객(의 육체)이 만나는 어떤 지점을 통해 우리가 영화를 보는 행위, 극장에 가는 행위, 모든 감각이 반응하게 되는 영화의 어떤 장치에 관해 한번 생각하게 한다. 물론 토마스 앨새서가 새로운 영화 이론을 주창하진 않는다. 앙드레 바쟁, 세르게이 에이젠슈테인, 지가 베르토프 등 영화사에서 중요한 이론을 정립한 평론가, 감독의 이론을 다시 꺼내며 달라진 영화 관람 환경과 영화 속의 다양한 장치를 한번 짚고 넘어간다는 소리다. 세계 영화사나 영화 이론을 공부한 적이 있는 독자들에게는 복습할 수 있는 기회이고, 영화 이론 초보자들에게는 공부가 될 수 있을 것 같다.