<프로메테우스>는 SF 장르와 역사 속의 다양한 레퍼런스를 알고 보면 더 흥미진진한 영화다. 만약 당신이 <프로메테우스>를 보기 전이라면 지금 소개하는 영화와 책을 함께 챙겨보길 권한다. 의무는 아니다.

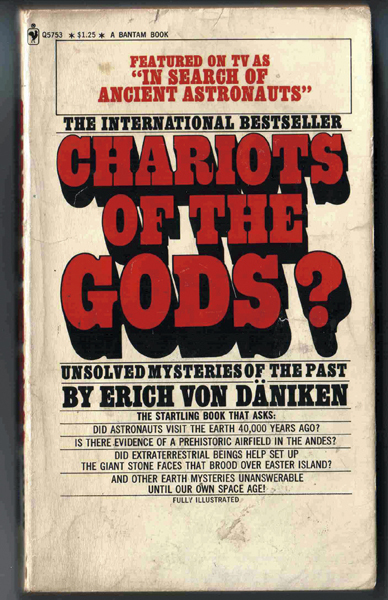

<신들의 전차>(1968) 리들리 스콧은 인터뷰에서 에리히 폰 데니켄과 논픽션(혹은 픽션?) <신들의 전차>를 언급했다. 초고대문명 연구가인 에리히 폰 데니켄은 <신들의 전차>를 비롯한 많은 책들을 통해 외계인들이 지구에 문명을 전수했다는 가설을 주장했고, 이후 수많은 SF소설과 영화에 영향을 끼쳤다. 최근의 대표적인 영화로는 <미션 투 마스>와 <인디아나 존스: 크리스탈 해골의 왕국> <프로메테우스>가 있다. 절판된 지 오래라 한국어판을 구할 수 없다면 그레이엄 핸콕의 <신의 지문>이나 제카리아 시친의 <수메르, 혹은 신들의 고향>을 대신 권한다.

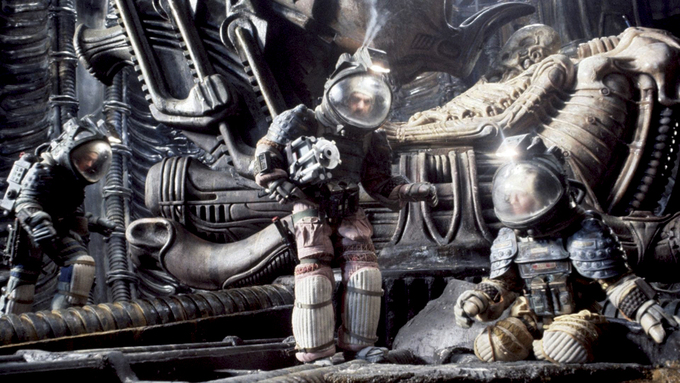

<에이리언>(1979)과 <블레이드 러너>(1982) 사실상 <프로메테우스>는 <에이리언>(위)의 프리퀄에 가까운 영화지만 미묘하게 배경이나 설정이 다르기도 하다. 시리즈의 열정적인 팬이라면 두 영화의 미묘한 공통점과 차이점을 비교하며 보는 즐거움도 누릴 수 있다. 또한 <프로메테우스>는 이후의 <에이리언> 시리즈들이 더 깊이 파고들지 않았던 안드로이드 캐릭터를 중요하게 다룰 뿐 아니라, 그를 통해 <블레이드 러너>(아래)를 연상시키는 존재론적 질문으로 나아가기도 한다. 어떤 면에서 <프로메테우스>는 <에이리언>과 <블레이드 러너>의 가치를 통합하려는 리들리 스콧의 시도처럼 보이기도 한다.

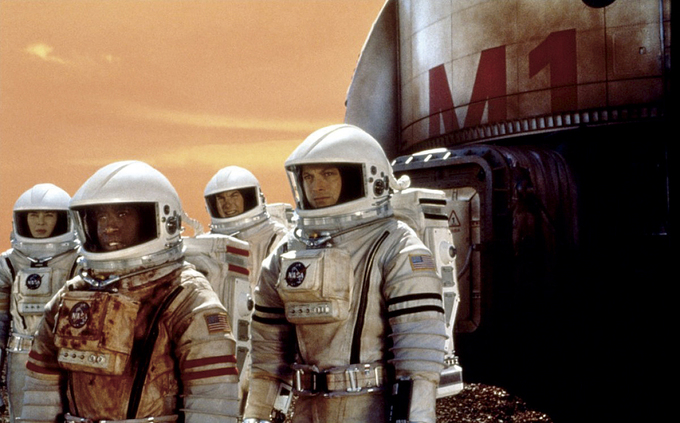

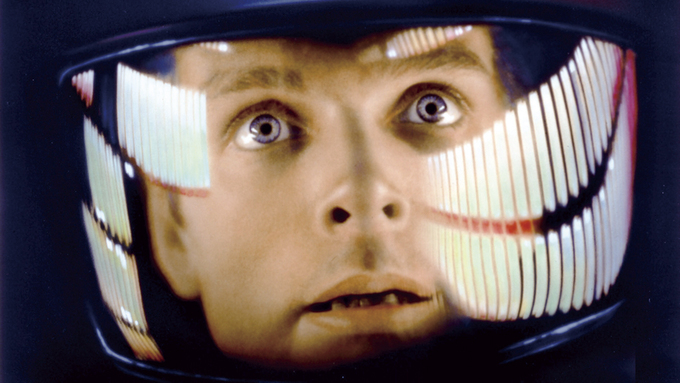

<미션 투 마스>(2000)와 <2001 스페이스 오디세이>(1968) 두 영화 모두 외계인이 창조주이거나 인류의 진화에 인위적인 역할을 수행했다는 에리히 폰 데니켄식 설정을 기본 개념으로 탑재한 SF영화다. 특히 개봉 시 저평가됐던 브라이언 드 팔마의 <미션 투 마스>(위)는 <프로메테우스>와 함께 다시 감상할 만한 가치가 있다. 2020년 화성 탐사선 대원들이 화성에서 인류의 기원과 마주친다는 내용의 이 영화는 <프로메테우스>보다 ‘하드 SF’(엄밀한 과학적 이론이나 법칙에 무게를 둔 SF)에 가까운 영화다. 충실하게 우주의 속도를 재현하는 시퀀스들은 물리학적 법칙을 지키려는 하드 SF적 건실함과 드 팔마 특유의 우아한 편집이 함께 빚어낸 아름다움으로 가득하다.

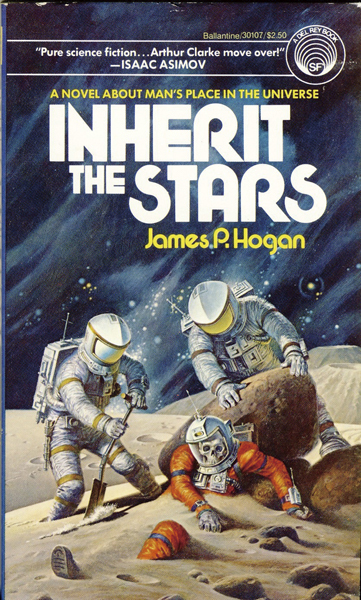

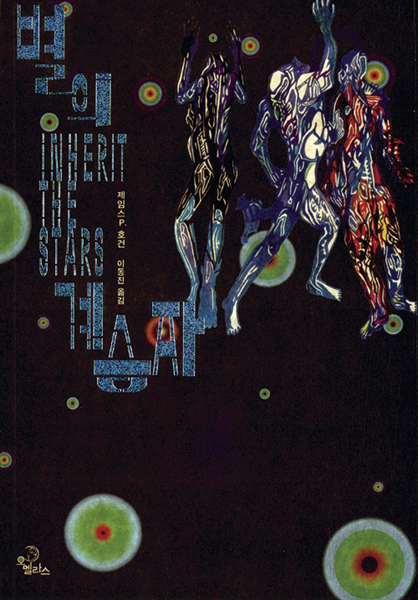

<별의 계승자>(1977) 달에서 5만년 된 우주비행사의 시체가 발견된다. 도대체 5만년 전에 어떻게 지구에서 우주비행사를 달로 보낼 수 있었던 걸까. 제임스 호건의 <별의 계승자>는 이 거대한 미스터리를 풀어나가는 과정을 하드 SF적인 깐깐함으로 그려내고, 결국 (가히 에리히 폰 데니켄적이라고도 할 만한) 상상을 넘어서는 결말에 도달한다. 과학적인 설득력과 장르적인 경이로움을 동시에 잡아채는 하드 SF소설의 걸작 <별의 계승자>는 한국에도 출간됐으니 <프로메테우스>를 보고 나서 천천히 일독하길 권한다.

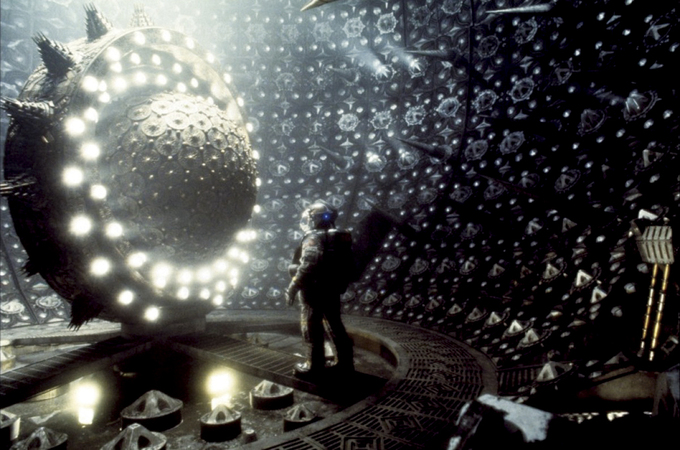

<이벤트 호라이즌>(1997) <에이리언>은 이후 등장한 수많은 ‘SF-유령의 집 호러 장르’에 결정적인 영향력을 행사했는데, 거의 유일하게 <에이리언>의 유산을 부끄럽지 않게 이어나간 작품을 꼽으라면 단연코 <이벤트 호라이즌>이다. 실종된 우주 탐사선을 찾으러간 우주선 대원들이 기묘한 환영에 시달리다가 결국 지옥과 맞닥뜨린다는 내용의 <이벤트 호라이즌>은 <에이리언>과 오컬트 호러의 근사한 결합인 동시에 무시무시한 고딕 호러영화이기도 하다. 특히 무삭제 감독판을 혼자 DVD로 볼 때는 주의를 요한다.