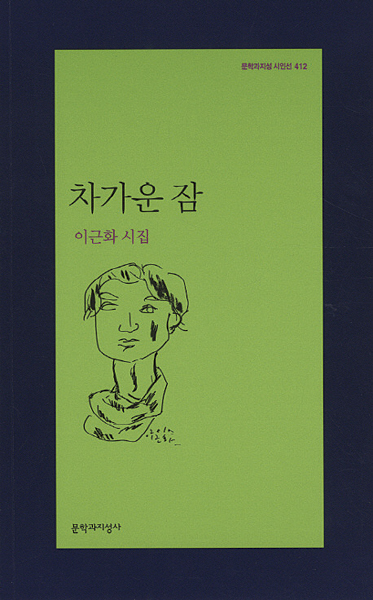

괴수영화를 보면 꼭 이런 순간에 괴물이 나타나더라 싶은, ‘평화’라는 말을 그려놓은 것 같은 여름밤의 천변풍경. 출근시간에 늦은 양 빠르게 걷는 운동하는 사람들 사이로 때릉때릉 자전거가 지나가고, 곳곳의 벤치에는 DMB로 드라마를 보는 아주머니, 아저씨들이 있고, 배드민턴 코트 구석에는 누가 버리고 간 셔틀콕이 비온 날의 목련처럼 가장자리가 허물어진 채 가만히 누워 있다. 술을 마시던 아저씨들이 목소리를 높이는 일도 종종 벌어지는데, 들어보면 싸우는지 기분 좋게 흥분한 건지 구분할 수가 없을 때도 있다. 이근화의 새 시집 <차가운 잠>에 실린 <천변 자전거 클럽>은 며칠 전 본 그 장면을 오려낸 것 같다. “자전거 타는 사람들이 검은 타이츠를 신고 오징어 같은 다리를 구르며 한쪽 귀에서 다른 쪽 귀를 궤뚫고 지나간다 걷는 나는 물속으로 가라앉는다.” 그 뒤에 사운드트랙처럼 걸려 있는 이런 광경. “삿대질과 멱살잡이의 뒤에는 얼큰한 막걸리 한잔이 숨어 있다 꼭 시비를 걸어야 해소가 된다 누군가 조금 미워하고 누군가 조금 소외시키고 싶은 거잖아 오징어 같은 두개의 긴 다리를 숨기면서도 드러내고 싶은 거 그런 거잖아.”

몇년 전에 이근화의 시를 처음 읽었을 때는 안개 너머에 산뜻하게 솟아 있는 아련한 풍경을 더듬는 나른함을 느꼈는데, 이번에는 그런 말은 할 수 없을 것 같다. 이제 머리를 맞대고 그런 풍경을 속삭이기에 우리가 너무 지쳐버렸는지도 모른다. 무엇에 지쳤는지에 대한 공감만이 대화로 기능할 수 있을지도 모른다. 시집을 넘기면서 자꾸 그런 슬픔을 생각한다. <나의 밀가루 여행>은 “귀머거리나 벙어리들이 공갈빵을 구워 판다”로 시작한다. 500원이어서 말이 필요없다. 철판 위에서 순서대로 구워지는 것들을 응시하다가 한숨처럼 말한다. “자주 프랑스 아이로 태어났다면 어땠을까 생각한다/ 철골귀신 같은 에펠탑을 지겨워하겠지/ 날마다 다른 사람들과 입 맞추며/ 옛날식 다리를 수도 없이 건너겠지/ 딱딱한 빵을 뜯으며 인생에 관해 논하고 싶다!” 하지만 열망어린 상상은 공갈빵처럼 한번 터지면 들러붙어 좀처럼 떨어지지 않는다. “내가 죽으면 썩지도 않을 거야/ 프랑스 아이로 태어나지도 못할 거야/ 고소한 빵 냄새를 풍기며 차가운 땅속에 누워 있다면/ 개미나 두더지가 찾아오겠지.”

꿈에 대한 시가 많은 이 시집은, 꿈에 등장하면 아침 내내 고개를 갸웃할 심상을 잔뜩 마음속에 부려놓았다. 이해할 수는 있지만 설명할 수는 없는 그림들이 여기저기서 솟아오른다. 어둠 속에서 바라보는 거울 속 내 얼굴 같은 시어들. 시집 속에서 봄과 여름과 가을과 겨울이 지나는 동안 밖은 한여름이고 알 듯한 단어들이 혀에 달라붙고 모를 듯한 표현들은 찌꺼기처럼 어디론가 가라앉는다. 시집을 들여다보는 즐거움이란.