이 일을 하면서 사람들에게 자주 듣는 질문 중 하나가 ‘영어, 잘하시죠?’라는 것이다. 그때마다 항상 ‘먹고살 정도는 합니다’라는 다소 애매모호한 대답을 한다. 사실 스스로 생각해봐도 ‘먹고살 만한 정도의 영어 실력’이라는 말의 명확한 정의는 쉽지 않다. 하지만 지금까지 영화를 수입해서 먹고산 걸 보면 그 말이 꼭 틀린 말도 아닐 것이다.

처음 영화마켓에 갔던 2000년 칸영화제, 오랫동안 수입 일을 해온 업계 선배는 “영화를 파는 사람은 영어를 잘해야 하지만, 수입하는 사람은 그럴 필요가 없다. 그냥 사고 싶은 가격을 종이에 써서 보여주면 된다”라고 말했다. 그때만 해도 그 선배의 말에 코웃음을 쳤지만 ‘영어실력=좋은 영화를 살 수 있는 능력’이라는 나의 믿음은 시간이 지나면서 조금씩 변해갔다. 가장 큰 이유는 영어를 잘 못하는 사람들도 해외마켓에서 좋은 영화를 잘 사서, 큰 돈을 버는 걸 많이 보았기 때문이다. 영어가 모국어가 아닌 사람이 모국어인 사람들과 만나 아무리 얘길 잘해봤자, 그들에게 설득만 당하지 별로 득이 될 게 없다는 사실을 알게 되면서 예전처럼 미팅을 하면서 말을 많이 하기보다는 꼭 필요한 말만 하는 방식으로 전략을 수정하게 되었다. 결국 13년 전 그 선배가 나에게 했던 이야기가 꼭 틀린 말은 아니었다는 걸 요즘 들어 더욱 절실히 느끼고 있다.

조금 비약을 하자면, ‘영어를 잘 못하는 수입업자가 많을수록 다양한 외국영화가 한국시장에서 선보일 가능성은 높다’라고 할까? 비영어영화는 모든 마켓에서 영어자막으로 상영이 된다. 미국에서 태어나거나 유학생활을 하고 온 사람이 아니라면 사실 100% 영어 대사를 듣고 이해하기는 쉽지 않다. 반면 한국에서 영어 교육을 받은 사람은 ‘읽기 쓰기’가 ‘듣기 말하기’보단 수월하기 때문에 상대적으로 영어영화보다는 영어자막이 있는 비영어영화를 많이 보게 된다. 길어야 일주일 정도 열리는 영화마켓에서 볼 수 있는 영화는 한정적이다. 당연히 자신이 본 영화를 구매할 가능성이 높다는 건 누구나 다 인정하는 사실이다.

오랫동안 한국영화시장은 한국영화와 할리우드 블록버스터의 대결구도로 유지되었다. 2000년 이후 비영어영화가 100만명이 넘는 관객을 동원한 경우는 <러브레터> <주온> <일본침몰> <하울의 움직이는 성> 등과 같은 일본영화나 <적벽대전>시리즈 같은 중국영화를 빼고 나면 거의 없다. 물론 <디 아더스>나 <테이큰> 같은 프랑스 국적의 영화도 크게 성공했지만, 이런 영화들은 자본만 유럽일 뿐 언어와 배우만 보면 모두 할리우드영화에 가까운 영화들이다. 최근에 <블랙> <세얼간이> <내 이름은 칸>같은 인도영화나 <언터처블: 1%의 우정> 같은 프랑스어 영화가 흥행에 성공한 건 그런 면에선 나름 큰 의미가 있다. 나이를 조금씩 먹으면서 나의 영어 실력은 ‘먹고사는 수준’에서 더 떨어져 ‘생존을 위한 수준’ 정도다. 이젠 자막 없는 영어영화를 보면 머리가 아플 지경이다. 하지만 비영어권 영화에서 흥행작이 계속 나오고, 한국영화시장이 천편일률적인 상업영화 위주의 시장에서 다양한 영화가 소비되는 시장으로 변화한다면 큰 걱정은 없다. 오히려 부족한 영어 실력이 가끔은 도움이 될 수도 있지 않을까? 그런 상상을 하면서 오늘도 난 영어자막이 있는 비영어영화를 열심히 찾아 보고 있다. 또 다른 흥행 대박을 꿈꾸면서….

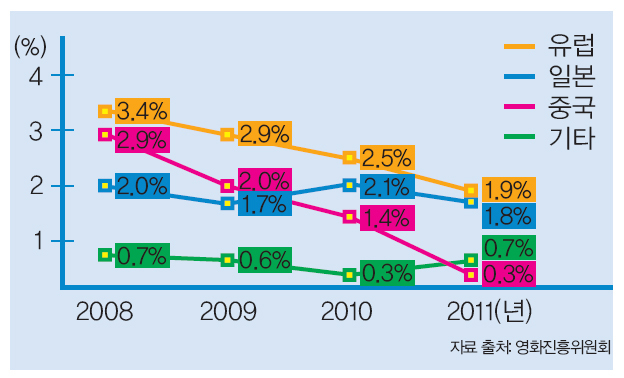

지난 4년간 한국과 미국을 제외한 국적의 영화들이 한국에서 기록한 점유율이다. 유럽영화의 점유율이 제일 높고, 일본과 중국영화는 해마다 엎치락뒤치락이다. 이들의 점유율을 합산해서 볼 때 2008년 9%, 2009년 7.2%, 2010년 6.3%로 나타났다. 2011년 점유율은 약 4.7%다. 비영어권 영화의 점유율은 점점 하락세를 보이고 있다.