나쓰메 소세키라는 이름만 들어도 몸이 “드러눕는다”로 반응한다. 일상생활을 하면서 나쓰메 소세키를 읽는 일은 크나큰 모험이다. 읽고 나면 (누가 들을세라) 작게 한숨지으며 드러눕게 되기 때문이다. 특히 후기 작품들은. 그는 단정지었다. “사람들 사이에는 다리가 없다.” 사교의 기술이 나날이 늘어가는 직장생활 11년차의 나를 보고 있자면 <행인>의 이런 문장이 자막처럼 머릿속을 흐른다. “손님들은 웃는 기술을 어디서 배워왔는지 멋들어지게 웃었다.” 중년이 된 선배의 가난한 룸펜 친구들(의심할 바 없이 글쓰는 사람들이다) 얘기를 하염없이 듣던 날도 나쓰메 소세키가 생각났다. 그는 실제 지인에게 쓴 편지에서 이렇게 말했다. “어렵게 한 부탁인 줄은 알지만 지금은 빌려줄 돈이 없네. 가계비도 모자랄 지경이니 오죽하겠나. (중략) 지갑을 보니 1엔이 있으니 이걸로 술이라도 마시고 집주인을 퇴치하게.” 나쓰메 소세키의 <유리문 안에서>에 대한 이근화의 시 <유리문 안에서>에는 이런 대목이 있다. “(전략)사람들은 둘 이상의 질문을 동시에 했다/ 소세키는 대답을 잘하는 사람이 아니었다/ 그러나 구체적이고 가혹한 질문을 하는 사람들이/ 소세키의 문을 날마다 두드렸다/ 유리문이었다/ 소세키도 화가 났고/ 생각이 안 풀렸고/ 추억에 잠겼다(후략).”

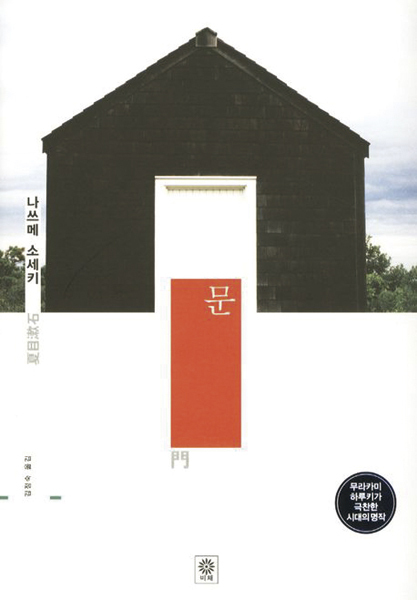

<문>을 읽기 시작하던 때에 고개를 갸웃했던 이유는 주인공 격인 부부가 함께 있는 풍경이 부러울 정도로 아름다워서였다. 나쓰메 소세키의 소설에 신경증의 그림자가 없다니, 이것은 마치 어느 날 갑자기 카드회사의 연체 독촉 전화가 이유없이 뚝 끊긴 것 같은 불안한 고요 아닌가 말이다. 이다음에는 대관절 무슨 일이 일어나려고? 의심은 헛되지 않았다.

여기 젊은 부부가 있다. 주인공 소스케는 아내 오요네와 조용하게 살고 있다. 벌이는 적으나 씀씀이가 적고, 오가는 사람이 없지만 자족하는 생활에 익숙하다. 소스케의 어린 남동생이 갑작스레 갈 곳을 찾아야 하는 상황이 되기 전까지는 그저 잔잔한 호수처럼 살고 있다. 일상생활의 아주 작은 변화가 불러온 생활의 변화로 인해 소스케는 그간 덮어두었던 과거사와 직면할 수밖에 없게 된다. 시작은 잔잔한 홈드라마이나 후반부에서는 종교와 구원을 찾는 격랑을 맞는다. 문장 하나하나를 겹쳐 거대한 파고를 만들어내니 참 대단하다 싶은데, 여려 보이던 주인공이 어떻게든 그 파고를 헤치고 다음 계절을 맞는 모습을 보고 있으면 마음이 먹먹해진다. “그는 뒤를 돌아다보았다. 도저히 왔던 길로는 되돌아갈 용기가 없었다. 그는 앞을 바라다보았다. 앞에는 육중한 문짝이 언제까지나 전망을 가로막고 서 있었다. 그는 문을 통과할 사람이 아니었다. 그렇지만 문을 통과하지 않고 끝날 사람도 아니었다. 결국 그는 그 문 아래에 꼼짝달싹 못하고 서서 날이 저물기를 기다려야 하는 불행한 사람이었다.” 늘, 어쩌지도 못하고 다음 계절을 맞는다. 이 생을, 어쩌지 못해도 다음 계절은 온다.