일본에 다녀왔다. 니가타 현립대학에서 자리를 마련한 ‘한국현대 소설 작가와의 만남’을 위해 니가타에 갔다가 도쿄에 들러 소설집 <악기들의 도서관>의 일본판 출간 인터뷰와 기념 행사에 참여하고 돌아왔다. 이렇게 써놓으니, 대단한 한류 작가 같다. 그런 거 아니다. 그냥, 갔다 왔다. 일본의 한국 문학 팬들과 문학 이야기를 나누면서 즐거운 시간을 보내고 왔다.

니가타에 간다고 하면 돌아오는 대답은 거의 비슷했다. “아, <설국>.” 대부분의 사람들이 <설국>의 첫 문장을 떠올렸다. 유명한 첫 문장은 이렇다. ‘국경의 긴 터널을 빠져나오자, 눈의 고장이었다. 밤의 밑바닥이 하얘졌다.’ 직접 니가타에 가보니, 정말 그랬다. 화창한 날씨였는데 긴 터널을 빠져나오자 거짓말처럼 눈이 내리고 있었다. 같은 일본이었지만 거긴 눈으로 둘러싸인 독립된 나라 같았다. 온천에 가서 피로도 풀고, 맛난 것도 많이 먹으면서 호강하고 왔는데, 한국으로 돌아온 지금 가장 많이 생각나는 건 맥주다.

일단 한국의 맥주와 일본의 맥주는 많이 다르다. 보리향이 훨씬 진하고, 쌉싸름한 맛이 두배 정도 강하다. 일본에서 만난 어떤 분은 한국과 일본의 음식 문화가 다르기 때문에 맥주 맛도 다를 수밖에 없다는 의견을 내놓았다. 일본보다는 한국의 양념이 훨씬 무겁기 때문에 한국에서는 목 넘김이 좋고 가벼운 맥주를 만들 수밖에 없다는 것이다. 실제 그런지 아니면 일본의 맥주 기술이 훨씬 발달했고 더 좋은 재료를 쓰기 때문인지는 모르겠다. 아무튼 내 취향은 일본쪽이다. 보리향 진하고 쌉싸름한 맥주를 선호하는 나로서는 발 닿는 모든 곳이 맥주의 천국이었다. 일반 병맥주와 생맥주도 맛있지만, 그 지역에서만 맛볼 수 있는 특산 맥주가 있어서 반드시 그걸 마셔보고 가야 한다는 말에 곧바로 니가타의 맥주를 주문했는데, 그 맛이…, 정말, 아…, 원고 마감을 하고 있는 이 순간, 목구멍 깊은 곳에서부터 갈증이 밀려온다. 내가 주문한 맥주는 스완 레이크 비어의 ‘앰버 스완 에일’(amber swan ale)이었다. 그때 찍어둔 사진이 아직도 휴대전화기에 있는 바람에 그걸 다시 유심히 바라보는데, 짙은 갈색과 상큼한 아이보리색 거품이 참으로 바람직한 비율로 나뉘어 있다. 보는 것만으로 맛이 떠오른다. 입에 댔을 때 거품 사이로 밀려 들어오던 뭉툭한 물덩어리, 곧 입안으로 퍼졌던 보리향…. 기본이 훌륭한 맥주이기도 했지만 이곳이 아니면 마실 수 없는 맥주라는 간절함이 맛을 배가시켰던 것 같다. 앰버 스완 에일의 맛을 생각하면 니가타의 거리가 생각날 것이다.

맥주, 아저씨 그리고 바비빌

맥주를 많이 좋아한다. 다른 술의 양은 적은 편인데, 맥주 욕심은 끝이 없다. 다른 사람 두잔 마실 때 세잔 마신다. 맥주란, 모름지기 메마른 목구멍에 단비를 내려주듯 첫잔 비우는 쾌감으로 마시는 건데(모든 술이 그런가?) 다섯잔, 여섯잔째를 마시면서도 첫잔의 쾌감을 바라니 맥주를 마실 때면 언제나 ‘2% 목마르다’. 동네에 맛있는 맥줏집이 드문 것도 아쉬울 뿐이다.

어린 시절 동네에서 놀 때면 대낮부터 평상에 앉아서 맥주를 마시던 아저씨들이 늘 있었다. 길쭉한 병맥주를 여러 병 세워두고 오징어나 쥐포 같은 마른안주를 곁들인 다음, 동네의 날씨나 지나가는 사람들의 모습을 음미하면서 마시는 술맛은 얼마나 기가 막혔을까. 그 시절의 풍경이 그리울 때면 가끔 동네 친구와 낮술을 마시곤 한다. 우리도 이젠 제법 나이가 들어서 풍경의 실루엣이 얼추 비슷하다.

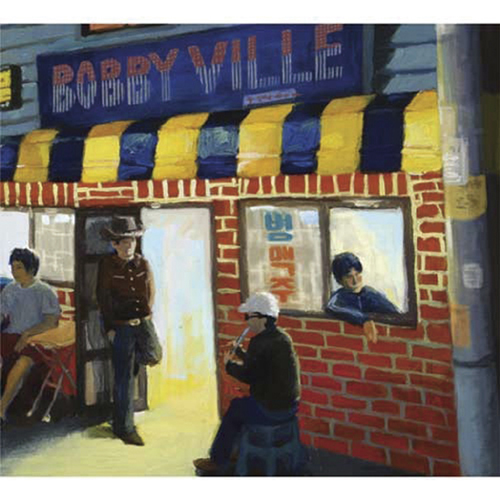

바비빌의 새 앨범 ≪Dr. Alcohol≫의 재킷을 보는 순간, 동네 맥줏집 주변에 널브러져서 각각 다른 곳을 쳐다보고 있는 그림 속 네명의 남자를 보는 순간, ‘아, 바비빌의 이번 앨범도 아저씨들의 음악이구나’ 직감했다. 평상에 앉아서 슬리퍼를 까딱거리며 시원하게 한잔 하시던 동네 아저씨들의 모습이 떠올랐다. 바비빌의 첫 번째 앨범 ≪The Men Of The 3M≫에 들어 있는 명곡 <맥주는 술이 아니야>를 들었을 때도 (이런 표현 써도 될지 모르겠지만) 그 농염한 정서에 고개를 끄덕이곤 했는데, 이번 앨범은 더욱 숙성된 모습으로 돌아왔다(이것은 마치 글렌피딕 12년산과 30년산의 차이랄까!).

혹시 <맥주는 술이 아니야>라는 곡이 낯선 분들을 위해 잠깐 가사를 소개하겠다. ‘1989년에 탐구생활을 푸는 날, 마루로 불러내셔서 아버지께선 맥주를 따라주셨네. 어머닌 깜짝 놀라며 애한테 무슨 짓이냐 했지. 아버진 껄껄 웃으며 상관없다며 이렇게 말씀하셨네. 맥주는 술이 아니야. 갈증을 풀어줄 뿐야. 맥주는 술이 아니야. 인생을 적셔줄 뿐이야.’ 아, 이런 가사를 듣고 멀쩡한 정신으로 잠을 청할 수 있겠는가. 맥주는 인생을 적셔줄 뿐이다. 깊이 공감한다. 아버지에게서 맥주 한잔 얻어마셨던 아이는 자라서 두 번째 앨범 속 노래 <술박사>의 주인공이 되었다. ‘취직자리 찾기 힘들다. 석사라도 따자고 다들 그러지만 난 그럴 필요가 없지. 나는 술박사 닥터 알콜. 위스키도 보드카도 데킬라도 다 마스터. 키스박사, 연애박사, 난 부럽지 않아. 취하고 나면 모두 예뻐져. 나쁜 기억 따윈 잊어.’ 이런 초긍정의 세계관을 지닌 귀여운 술꾼 같으니라고….

숙성된 인생의 맛을 느끼다

바비빌은 줄리아하트, 가을방학 등으로 활동 중인 정바비의 컨트리 프로젝트다. 국내에서 컨트리 음악을 하는 밴드는 두손으로 꼽을 필요도 없고, 한손으로 꼽을 필요도 없고, 한 손가락이면 충분하다. 도대체 저 멀고 먼 미국의 시골에서나 들을 법한 음악을, 아이돌과 걸그룹이 넘쳐나는 한국 땅에서 누가 들을 것인가. 그런데 의외로 이 컨트리 음악, 파면 팔수록 보물이 많다.

예전에는 나도 헤비메탈이나 하드록을 좋아하던 시절이 있었다. 온몸을 뒤흔들면서 귀가 터지도록 음악을 들었다. 음악을 듣는 일에도 체력이 필요한 법이어서 이제는 최고의 컨디션이 아니면 강한 음악을 선택하지 않게 된다. 프로그레시브 록이나 재즈도 마찬가지다. 예전에는 레드 제플린이나 메탈리카의 음악을 들으면서도 소설을 썼는데, 이제는 영 집중이 안되어서 (가사가 등장하지 않는 클래식이나) 컨트리 음악만 듣게 된다. 한번 컨트리 음악에 빠지게 되면 그 끝없이 긍정적인 분위기와 무방비 상태일 때 갑자기 등장해서 심장을 도려내는 듯한 우수 어린 멜로디에서 헤어날 수 없게 된다. 켈리 윌리스, 조니 캐시, 루신다 윌리엄스, 제이슨 링겐베르그, 윌코, 행크 윌리엄스를 듣고 있으면 어찌나 마음이 평화로워지는지, 팀 버튼이 어째서 화성인들을 죽이는 비장의 무기로 컨트리 음악을 골랐는지 알 것 같기도 하다. 지구인들을 모두 죽이겠다는 마음으로 나섰는데 이렇게 힘이 쭉 빠지는 컨트리 음악을 들으면 나라도 싸울 마음이 싹 사라질 것 같다.

바비빌의 노래는 ‘한국에 뿌리를 내린’ 컨트리 음악이다. 웃겼다가 찡했다가 찌질했다가 때론 성숙한 우리말 가사가 압권이고, 정바비 특유의 한번 들으면 절대 잊혀지지 않는 멜로디 감각이 컨트리 음악과 절묘하게 맞붙어 있다. 바비빌의 컨트리 음악은 애잔하고 구슬프지만 유머가 있고 흥겹다. 쇼케이스 때 보여준 이들의 공연 역시 그 어떤 록음악 공연보다 신나고 흥겨웠다. 정바비와 뮤지션 동료들의 공연을 보면서 (그리고 뒤풀이 때 함께 술을 마시면서) 저렇게 늙을 수 있다면 신나겠다는 생각이 들었다. 친구들과 함께 음악을 듣고 춤을 추면서, 맥주를 마시고 얼큰하게 취하며 나이 드는 일은 얼마나 행복한가. 바비빌 앨범 재킷 속 맥줏집으로 뛰어들어가 시원하게 병맥주 한잔 하고 싶다.