스티븐 스필버그의 지난 40여년을 10장의 촬영현장 사진으로 정리해봤다. 이건 스필버그의 역사인 동시에 70년대 뉴아메리칸시네마, 80년대 블록버스터 시대의 탄생, 90년대 디지털 혁명과 21세기 진동하는 테러리즘의 시대를 모조리 통과하는 우리 시대의 역사이기도 하다. <태양의 제국>의 복권을 희망하는 듀나의 글도 함께 싣는다.

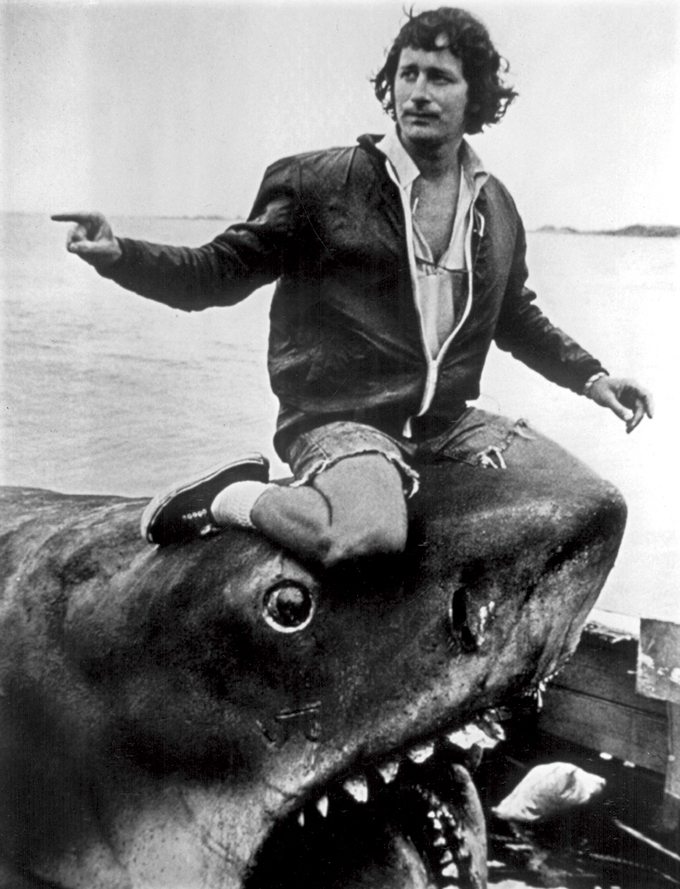

1. <죠스> 촬영현장의 스필버그(1975)

블록버스터 시대 열다 스티븐 스필버그가 데뷔작 <슈가랜드 특급>을 찍었을 때, 세상은 뉴아메리칸시네마의 전통을 잇는 새로운 작가가 탄생했다고 축하했다. 칸영화제는 스필버그에게 각본상을 줬고, 당대의 평론가이자 역사적인 독설가 폴린 카엘은 “스필버그가 미국 영화계를 접수할 것”이라고 예언했다. 그런데 스필버그는 <슈가랜드 특급>이 흥행에 참패하자 다시는 영화를 만들지 못할 거라는 불안에 시달렸고, 우여곡절 끝에 메가폰을 쥔 B급 호러영화가 자신을 세상의 웃음거리로 만들 거라고 낙담했다. 그 싸구려 B급 호러영화는 개봉하자마자 영화역사상 처음으로 1억달러가 넘는 수익을 남기며 블록버스터 시대를 열어젖혔다. 폴린 카엘의 예언과는 전혀 다른 방향의 성공이었지만, <죠스>와 함께 스필버그의 시대는 막이 올랐다.

2. <미지와의 조우> 촬영현장의 스필버그와 과학자 역으로 출연한 프랑스 감독 프랑수아 트뤼포(1977)

르누아르와 트뤼포도 반한 <죠스>가 역사적인 성공을 거두자 스필버그는 그제야 정말로 만들고 싶은 개인적인 영화를 만들겠다고 결심했다. 그가 꿈꾸던 궁극의 개인적 영화는 어린 시절부터 꿈꾸던 외계인과의 접촉을 다루는 SF영화였다. 조지 루카스의 <스타워즈>와 같은해 개봉한 <미지와의 조우>는 오락영화로서는 느릿느릿한 전개에도 불구하고 흥행에 성공을 거두었다. 당시 <미지와의 조우>를 관람한 프랑스의 거장 장 르누아르는 영화에 직접 출연한 프랑수아 트뤼포 감독에게 이런 서신을 보냈다. “정말 좋은 영화였소. 이게 프랑스영화가 아니라는 게 섭섭할 만큼 말이오. 스필버그라는 감독은 시인이오. 남프랑스 사람들이라면 그가 좀 ‘Fada’(남프랑스 사투리로 ‘약간 정신이 나간 인간’)라고 표현했을 거요. 그는 이 프로방스어 표현의 정확한 의미를 마음속에 불러일으키는구려.”

3. <레이더스> 촬영현장의 스필버그와 인디아나 존스 역의 해리슨 포드(1981)

스필버그식 프로덕션의 시작 <죠스>와 <미지와의 조우>의 성공에도 불구하고 아직 스필버그는 할리우드의 풋내기였다. 게다가 당대로서는 엄청난 예산을 아낌없이 투여한 시대극 코미디 <1941>의 실패로 스필버그의 신용은 깊이 추락한 상태였다. 그러자 갓 친구가 된 조지 루카스가 1973년부터 구상했던 오락영화 연출을 제의해왔다. 성궤를 쫓는 고고학자가 주인공인 이 영화는 필립 카우프먼이 <인디아나 스미스의 모험>이라는 제목으로 연출을 맡을 예정이었으나, 카우프먼은 클린트 이스트우드의 <무법자 조시 웨일스> 각본가로 기용되면서 하차한 상태였다. 스필버그는 이게 “적정한 예산과 스케줄을 지키면서 책임감있게 영화를 만들 수 있다는 걸 보여줄 기회”라고 여겼다. “대대적인 흥행작이나 고전을 만들겠다는 꿈은 없었다. 그저 재정적으로도 신뢰받을 수 있는 영화를 만들고 싶었다.” 그때부터 제작비를 합리적으로 운용하며 정해진 스케줄 내에 영화를 찍어내는 스필버그식 프로덕션이 시작된 셈이다.

4. <E.T.> 촬영현장의 스필버그와 주연 헨리 토머스(1982)

15년간 박스오피스 1위 옛날옛적 한국 비평계는 <E.T.>를 80년대 레이건 시대의 보수적인 미국을 대표하는 할리우드영화로 몰아세우곤 했다. 혹시 그건 <E.T.>를 비롯한 스필버그 영화가 가부장적인 권위의 귀환을 열망한다고 풀이했던 평론가 로빈 우드의 논평을 지나치게 딱딱하게 받아들인 탓이었을까(우스갯소리가 아니고, 80년대에는 부활한 ET가 1981년 힝클리의 저격에도 죽지 않고 회복한 레이건을 대변한다는 진지한 평론도 있었다. 다시 말하지만, 우스갯소리가 아니다). 지금 돌아보자면 <E.T.>는 어마어마한 흥행과 문화적 후폭풍에도 불구하고 스필버그의 가장 소박하고 개인적인 영화 중 하나이며, 가족이 철저하게 해체되기 시작한 80년대의 미국을 스산한 분위기로 담아낸 드라마다. <E.T.>는 1997년 제임스 카메론의 <타이타닉>에 의해 끌어내려지기 전까지 15년 동안 영화역사상 가장 장시간 박스오피스 1위 자리를 지켰다.

5. <태양의 제국> 촬영현장의 스필버그와 주연 크리스천 베일(1987)

듀나, <태양의 제국> 재평가를 외치다 스티븐 스필버그의 실패작으로 언급되는 단골 영화들이 있다. 가장 먼저 등장하는 것은 일본군의 캘리포니아 침공을 다룬 <1941>이다. 이 코미디영화는 스필버그가 순수한 코미디에는 그렇게 큰 재주가 없다는 걸 증명하는 예로 인용된다. 하지만 이 영화가 2차 세계대전에 대한 기나긴 집착을 보여주는 첫 번째 스필버그 영화라는 사실을 잊어서는 안된다. 아마 팬들이 가장 싫어하는 영화는 <후크>일 것이다. 얼핏 보기엔 소재부터 지극히 스필버그적인 이 가족판타지영화는 훌륭한 존 윌리엄스의 스코어에도 불구하고 견딜 수 없을 정도로 달짝지근하고 어색하다. 줄리아 로버츠에서부터 더스틴 호프먼에 이르기까지 캐스팅도 조금씩 어울리지 않는다. <올웨이즈>는 단점을 언급하는 것도 어려울 정도로 무난하기만 하다. 과연 나는 이것이 그렇게 나쁜 영화인 건지도 모르겠다. <터미널>이나 <아미스타드>는 금방 잊혔지만 나쁜 영화는 아니다. 그것들은 그냥 그렇게 인상적이지 않은 괜찮은 영화들이다.

개봉 당시에는 낮은 평가를 받았지만 마땅히 재평가를 받아야 하고 또 그 과정에 있는 작품은 <태양의 제국>이다. SF작가 J. G. 발라드의 동명 회고록에 바탕을 둔 이 2차 세계대전 영화를 본 많은 평론가들은 스필버그가 <컬러 퍼플> 이후로 ‘심각한 주류영화’에 도전하는 것에 거부감을 보였고, 서구인 소년이 전쟁에 대한 유아적인 판타지를 통해 역사를 바라보는 것에 대해 비판했다. 그들은 그들이 알고 있는 스필버그가 이런 영화를 만들었다는 사실 자체가 싫은 것 같았다. 하지만 스필버그를 제2차 세계대전 영화의 전문가로 인정할 수밖에 없는 지금에 와서 보면 영화는 이전과 확연히 달라 보인다. 전쟁을 바라보는 소년의 주관적인 관점은 내용의 일부로 자연스럽게 받아들여지고, 제2차 세계대전, 부모로부터 격리된 소년의 성장물이라는 익숙한 스필버그 테마들은 그 어느 때보다도 절실하게 연결되어 있다. 그리고 무엇보다 이 영화가 여전히 크리스천 베일의 대표작 중 하나라는 사실도 잊어서는 안된다.