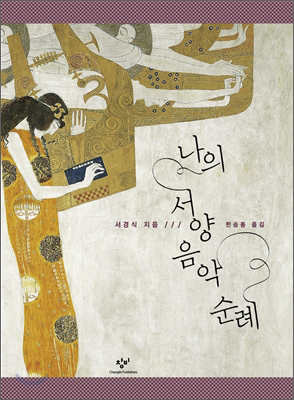

공연을 보러 가는 길에 하는 준비는 음악 장르마다 다르다. 스탠딩으로 관람하는 록이나 일렉트로니카 계열이라면 쿠션이 좋은 신발과 데킬라를, 가요나 팝, 포크록이라면 그날 부를 가능성이 있는 거의 모든 곡의 가사를 챙긴다. 클래식의 경우, 언젠가부터 나는 그날 들을 곡을 절대 미리 듣지 않아 버릇하는데, 그 곡의 최고로 꼽히는 녹음을 듣고 가면 실황에서 되레 실망하게 되는 일이 드물지 않거니와 듣던 연주의 해석을 상기하느라 실황을 제대로 따라가지 못하는 경험을 한 뒤로 그런다. 그래서 음악회 가는 길에는 음악을 끊고 음악에 대한 글을 읽는다. 11월15일에 있었던 베를린필하모닉의 말러 <교향곡 9번> 연주를 들으러 가는 길에 읽은 책은 서경식의 <나의 서양음악 순례>다. 말러의 무덤을 찾았던 일과 말러의 교향곡들을 실황으로 들었던 일에 대한 회고는 딱 알맞은 독서였다. 하지만 나를 사로잡은 대목은 한국에서의 관객 목격담이었다. “유감스러웠던 것은 연주가 끝난 순간, 아니 아직 마지막 음이 이어지고 있는데 연주회장에서 큰 환호성이 일며 앙코르를 외치는 소리가 튀어나온 것이었다. 나는 잔향 속에 흔들리는 쇼팽의 암울한 서정을 최후의 한 방울까지 맛보고 싶었는데.”

‘안다 박수’라는 게 있다. “나 이 곡 알고 있다”는 사실을 과시하기 위해 곡이 끝나기 무섭게 박수를 치는 것이다. ‘브라보 아저씨’라고 있다. 모 지휘자의 공연에서 자주 보게 되는데, 마지막 음의 잔향이 남아 있는데도 용수철처럼 벌떡 일어나 “브라보!”를 외치며 박수를 친다. 여운을 즐기기보다 지식을 과시하고 ‘빨리빨리’ 칭찬하고 싶어 하는, 실로 독특한 한국의 문화다. 관객이 그만큼 열정적이라는 뜻이기도 하다. 하지만 11월15일의 연주곡은 ‘죽음이 내게 말하는 것’이라고도 불리는 말러의 <교향곡 9번>이었다. 만일 이 곡을 실황으로 들어야 하는 이유를 딱 하나만 꼽는다면 바로 이 곡이 들려주는, 세상에 둘도 없이 여린 오케스트라의 약음일 것이다. 크게 소리치는 듯 강렬한 대목의 웅장함도 빼놓을 수 없지만, 살갗에 와닿는 따스함으로만 확인 가능한 연인의 속삭임처럼 눈으로 직접 오케스트라의 움직임을 보지 않는다면 귀가 의심스러울 정도로 여리게 퍼져나가는, 안간힘을 다한 약음은 실황의 매혹 그 자체다. 특히 이 곡은 마지막 숨결처럼 나지막하게 잦아들며 끝난다. 여기서 ‘안다 박수’가 나온다면? 프로그램북의 곡 설명 말미에는 “이 곡은 여음이 사라진 뒤에도 얼마간 박수를 치지 않는 것이 하나의 에티켓으로 굳어져가고 있다”라고 되어 있었다. 신신당부. 박수, 서두르지 마세요. 그리고 이날, 실로 마법 같은 일이 일어났다. (이래저래 만족과 불만족을 오갔던) 다른 어떤 악장보다 마음을 사로잡았고, 인터미션 없는 80분이라는 시간이 너무 짧다고 느끼게 한 4악장의 연주가 끝난 뒤, 박수는커녕 기침소리 하나 들리지 않는 침묵이 이어졌다. 그 침묵 속에서 비로소 말러를 만난 기분이 들었다.