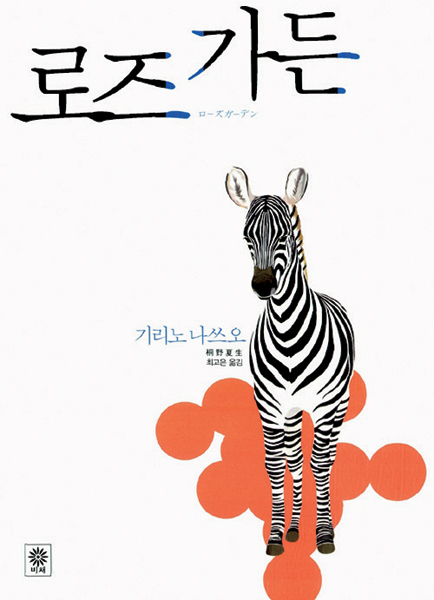

이건 반칙인데. 기리노 나쓰오의 책을 읽다 보면 나도 모르게 손톱을 물어뜯으며 난감한 표정을 짓게 된다. 한국에서는 <아웃>으로 유명하고 <아임 소리 마마>로 잘 팔린 작가 기리노 나쓰오의 ‘무라노 미로’ 시리즈를 읽으면 매번 그렇게 되어버린다. 시리즈의 순서와 무관하게 <다크>가 가장 먼저 나왔고 가장 최근에는 프리퀄인 <로즈 가든>이 출간되었는데, 순서를 맞춰 읽을 필요는 없다고 생각한다. 가장 마음이 가는 제목의 책을 먼저 읽어보라, 아마 (뻥 좀 보태)약쟁이가 주사기를 찾듯 시리즈의 다른 책으로 손을 뻗게 될 것이다. 나부터가 그랬고. ‘무라노 미로’ 시리즈의 프리퀄인 <로즈 가든>의 표제작은 미로의 소녀 시절을 그린다. 미로와 후일 자살한 전남편 히로오가 처음 만나 섹스하고 결혼을 결심하기까지의 과정이, 히로오의 관점에서 회상을 통해 되살아난다. 교복, 약간 지저분한 양말, 유일한 동거인인 의붓아버지를 가진 여고생 미로는 세상에서 가장 아름답고도 위험한 피조물이다. 소년을 흥분시키는 소녀의 말, 의붓아버지와 연인 관계라는 그 말이 진실인지 거짓일지 가늠할 도리가 없지만(시리즈의 다른 책들을 읽어보면 그렇다고 해도 이상할 건 없지만 절대 그렇지 않았을 거라는 확신도 든다!), 소년은 장미 정원이 있는 그 집에 들어선 이후, 그 이전의 삶으로는 다시 돌아갈 수 없었다.

하드보일드 장르로 분류되는 ‘무라노 미로’ 시리즈를 읽다 보면 탐정인 주인공 미로는 대부분의 하드보일드 소설 탐정들처럼 살아간다. 여자라고 다르지 않다는 뜻에서. 늘 돈이 없으니 사건을 고르는 대신 사건에 의해 선택받고, 선입견에 사로잡혀 여유부렸다가 엄청난 일에 휘말리기도 하고, ‘이래서는 안된다는 걸 알면서도’ 용의자로 추정되는 남자와의 섹스에 빠져들고, 그래서 곤경에 처하기도 하고, 사건을 거절했다가 뒤늦게 휘말리기도 하고, 다 마무리지은 사건의 진실을 나중에 깨닫기도 하고, 후회에 젖는 일도 잦다. 때때로, 돈이나 처벌(정의의 구현)보다 호기심과 연민(윤리의 증명)으로 움직이기도 한다. 그런데 이 과정을 따라가다보면, 어느 순간 잘못 올린 스위치가 작동시켜버리는 통증에 가까운 욕망과 하룻밤만 자고 넘기면 내일은 잊혀질지도 모르는 꺼져가는 불길 같은 희망과 마주하게 된다. ‘그것’이 ‘나의 그것’과 다르지 않음이 발각되는 순간, 책장을 넘기다가 저도 모르게 귓불을 붉히는 순간, 기리노 나쓰오를 원망하는 마음마저 들게 된다. ‘그렇기도 하고 아니기도 한’ 욕망은 설명할 수 없기 때문이다.

기리노 나쓰오의 세계에는 섹시한 여자가 있고 섹스하는 여자가 있다. 그들이 한 세상에서 살아간다. 그들은 같은 여자들이다. 당연한 그 사실이, ‘무라노 미로’ 시리즈를 읽는 여자들의 손바닥을 간지럽힌다. 뭉근하게.