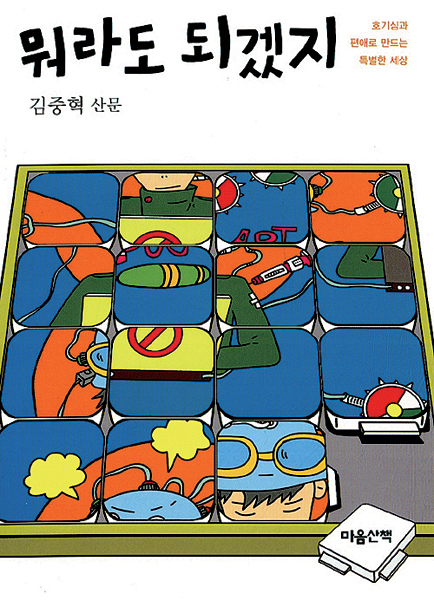

표4라고 부른다. 책의 뒷표지 말이다. 추천사가 책의 매출에 기여함을 의심하지는 않으나 그 표4는 대개의 경우 저자의 인간관계를 알게 해줄 뿐이고 책 자체에 대해서는 거의 알게 해주는 바가 없다(그러니 책 구입할 때 참고하면 낭패). 무슨 말인지 궁금하시면 패션지 에디터나 연예계 관계자가 낸 책의 표4를 보시라. 반면 소설가 김중혁의 에세이집 <뭐라도 되겠지>의 표4는 그의 인간관계뿐 아니라 책에 대해서도 꼼꼼하게 일러준다. 정말이다. 그의 절친이자 그보다 더 유명한 소설가로 추정되는 김연수는 “김중혁의 글은 누구나 한번쯤 가보고 싶어 하는 잔치가 됐다. 말하자면 소문난 잔치. (중략) 건지겠지, 뭐라도 건지겠지. 마음이 착잡하다.” 글 잘 쓰고 요리는 더 잘하는 ‘라꼼마’의 셰프 박찬일은 “독자들이 ‘으하하, 이자는 소설보다 산문이 훨씬 재밌는걸’ 하고 바닥을 데굴데굴 구를 게 뻔하”다고 썼다. 미모의 뮤지션 오지은은 “인생의 비밀을 쓸데없는 것과 농담에 있다고 생각하기에”라고 했다. 그러니 김중혁은, 친구로 사귀기에 참 좋은 사람인 모양이다. 세상 모두가 그와 친구가 될 수는 없지만 그의 책을 읽을 수는 있다. 이 어마어마하게 사소하고 꼼꼼한 수다 같은 기록을.

그는 영글지 않은 상상력과 무심한 듯 시크한 그림체의 소유자이기 때문에 ‘발명가 김씨’라는 코너에서는 에스컬레이터를 타고 후딱 해치우는 결혼식이라든지 안전벨트가 그려진 옷이라든지 하는 것들을 상상해 보여주기도 한다. 전반적으로는 책을 읽다 보면 ‘참 쓸데없는 상상 하네’라고 투덜거리면서도 입가는 씩 웃게 된다. 뭐 하나 대단한 이야기는 없는데 자려고 누우면 책에서 읽은 이런 얘기, 저런 얘기가 생각난다. 친구와 오랫동안 수다를 떨고 나서 집에 왔을 때 “아참, 그 얘기 한다는 걸 잊었네…” 하듯이. <뭐라도 되겠지>는 일상이 너무 꼭 조이는 옷처럼 갑갑하게 느껴질 때 단추 하나 푸는 기분으로 읽을 수 있다. 어떻게든 되겠지. 뭐라도 되겠지. 아님 말고. 약간은 자학 개그, 약간은 자포자기, 그리고 약간은 무한긍정. 긍정이 꼭 불타는 성공으로만 이어지는 게 아니다. (웃음)