≪송광사 새벽예불≫이라는 음반이 있다. 도량석, 종성, 사물, 예불문, 발원문, 반야심경, 금강경 등 예불 전체를 예불 현장에서 녹음한 성과다. 이 음반은 녹음의 완성도로도 감탄을 자아내는데, 녹음 뒷이야기가 흥미롭다. 현장녹음을 위해 마이크는 다섯개가 쓰였는데, 무대와 객석의 구분이 없는 예불의 경우 마이크 놓는 자리가 애매했단다. 생각해보니, 예불은 부처님께 드리는 것. 마침내 찾아낸 최고의 마이크 위치는 대웅전 중앙의 삼세불 부처님 귀 높이더란다. 그런 까닭에 CD 재킷에는 이런 말이 추가되었다. “인간이 아니라 삼세불의 귀에서 가장 조화로운 음향을 찾아낼 수 있었던 이유는 소리로 성불을 염원했기 때문”이라고.

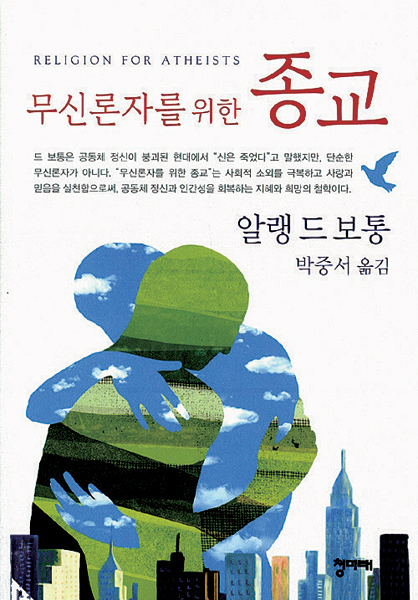

인간을 뛰어넘고자 하는 인간적인 안간힘. 종교예술이 빛을 발하는 가장 숭고한 순간이 아닐까. 비록 내가 믿는 종교는 유일신만을 인정하지만 종교가 다른 나라들을 여행하면서 종교예술이라는 게 갖는 공통점, 나아가 종교의 공통점에 관심이 생기기 시작했다. 어느 종교를 믿느냐의 문제는 비극적일 정도로 자주 생과 사의 문제로 이어지지만 어느 종교건 믿는 사람들의 마음은 다르지 않다. 뭐, 이쯤 얘기하고 나면 어떻게 이성적으로 사고하면서 종교라는 것을 믿을 수 있느냐는 질문을 던지는 사람도 있을지 모르겠다. 알랭 드 보통은 그런 냉소적인 질문자 중 하나다. 부모님부터 2대째 독실한 무신론자인 알랭 드 보통의 <무신론자를 위한 종교>는 무신론자의 관점에서 본 종교에 대한 이야기다. 믿어라, 말아라에 대한 주장은 아니다. 왜 인간은 종교를 믿을까, 왜 종교들은 (종교 지도자 혹은 종교 교리의 주장과 달리) 서로 비슷할까에 대한 통찰을 담았다.

“중국의 불교도가 관음보살을 찾아가는 이유도 가톨릭 신도가 마리아를 찾아가는 이유와 같다. 관음 역시 친절한 눈빛을 지니고 있으며, 자기 경멸 이외의 다른 대안을 우리에게 제안할 수 있기 때문이다. 중국 전역의 사원과 야외 광장에서는 사람들이 관음상 앞에서 마음이 부드러워진다. 관음의 시선은 사람들을 눈물짓게 하는 능력이 있다. 사람들이 그렇게 울 때가 있다면 단순히 상황이 어려울 때라기보다는 오히려 너무 오랫동안 침묵 속에서 인내하고 있었던 슬픔을 스스로 인정할 수 있는 기회를 얻었기 때문이다.” 그렇다. 종교는 우리의 고독에 대해서 잘 알고 있다. 그런 이유로 때로는 잔인한 눈속임일 수도 있는 것이다. “종교는 위기에, 즉 절망하고 두려운 나머지 우리가 ‘다른 누군가’의 도움을 간절히 바랄 때에- 비록 우리가 표면적으로는 아무것도 믿지 않으며, 비록 우리의 친어머니는 돌아가신 지 오래되고, 우리의 친아버지는 곁에 없고 잔인하며, 이제 우리는 이 세계에서 책임이 있는 어른의 자리에 있음에도 불구하고- 우리가 자신에게 친절해야 한다는 것을 우리에게 가르쳐준다.”