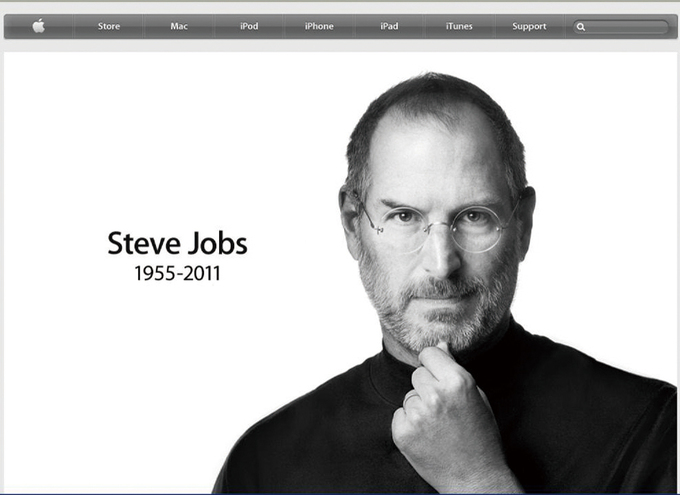

2011년 10월5일, 스티브 잡스가 죽었다. 단순함을 강조한 그의 아이폰 디자인에는 어떤 장식도 없다. 그러니 그의 부고에도 수사는 싹 걷어내야 어울릴 것 같다. 하지만 그의 삶을 기억하는 데는 비유법을 동원하지 않을 방법이 없다. 대중은 그를 ‘혁신의 아이콘’이라 불렀다. 동료들은 그를 ‘멘토’ 내지 ‘스승’이라 칭했다. 잡스는 자신의 현재에 만족하지 않고 계속해서 미래를 열어젖혔다. 그가 애용한 전설적인 아이스하키 선수 웨인 그레츠키의 명언도 다분히 미래지향적이었다. “나는 퍽이 지나간 자리가 아니라 옮겨갈 자리로 움직인다.” 그렇다면 죽음의 자리로 옮겨갈 채비도 끝낸 상태였을까. 스스로에게 엄격했던 그에게 죽음은 미래가 아니라 현재를 감시하는 감독관이었다. 스탠퍼드대학 졸업식에서 한 유명한 연설에서는 “죽음은 큰 결정을 할 때 저를 도와주는 가장 중요한 무기”라고 말했다. 죽음을 그의 초자아로 삼았던 셈이다. 하지만 죽음이 그를 데려간 지금, 세상은 그처럼 죽음을 담담히 받아들이지 못하고 동요 중이다.

할리우드도 상실의 시대를 맞았다. 잡스의 조언이 긴요했던 이들은 애플의 팀 쿡만이 아니었기 때문이다. 디즈니의 로버트 아이거, 픽사의 존 래세터나 에드 캣멀도 그의 멘티였다. 소식을 접한 아이거는 “그가 죽음으로써 세상은 드문 인재를 잃었고, 디즈니는 가족을 잃었으며, 나는 위대한 친구를 잃었다”고 말했다. 래세터와 캣멀 역시 “스티브 잡스는 탁월한 예지자이자 너무나도 소중한 친구이자 픽사를 안내하는 불빛이었다”고 남겼다.

잡스는 1985년 애플에서 퇴출당한 뒤 1986년 루카스필름의 컴퓨터그래픽 부서를 앨비 레이 스미스, 에드 캣멀과 함께 1천만달러에 사들였다. 그래픽컴퓨터 제조사였던 회사는 잡스의 손을 거쳐 애니메이션 제작사로 거듭났다. 조지 루카스는 “스티브의 마력은 다른 이들이 그대로 놔두려 할 때 자신이 손댄 모든 것에서 진정한 잠재력을 발견한 데 있었다”고 회상한다. 회사 이름을 컴퓨터 화소 픽셀(pixel)과 예술(art)의 합성어 ‘픽사’로 정한 것도 잡스였다. 이후 1995년 첫 작품 <토이 스토리>를 내자마자 픽사는 대중과 평단의 사랑을 모두 거머쥐었고, 2003년 <니모를 찾아서>로 명성과 인지도도 확고히 다졌다. 스스로 “애니메이션 역사상 가장 강력.하고 믿음을 주는 브랜드”라고 말한 픽사를 디즈니에 넘긴 건 2006년이었다. 그 뒤 그는 디즈니 최대 지분을 소유하게 되었을 뿐 아니라 이사회 멤버로 디즈니의 향방을 결정하는 핵심인물이 되었다.

혹자들은 잡스를 과욕의 폭군으로 이해한다. 하지만 그가 경영자의 인형놀이에 만족하지 못했기에 우리는 세기의 대중연설가를, 디자이너를, 영화제작자를 얻을 수 있었다. 무엇보다 비주얼 테크놀로지의 방대한 제국을 세웠다는 점에서 독보적이었다. 그 자장 속에서 살아가는 영화인들도 앞다투어 조의를 트윗 중이다. <니모를 찾아서>에서 말린 목소리를 맡았던 앨버트 브룩스는 “그는 우리의 에디슨이었다”고 남겼고, <아이언맨>의 감독 존 파브로는 “오늘 진정한 비전의 소유자를 잃었다”며 한탄했다. 배우 애시튼 커처는 프로필 사진을 잡스의 실루엣이 그려진 애플 로고로 바꿨다. 아이폰을 타고 전해지는 애도의 거센 물결을 보니 “죽음은 삶이 만든 최고의 발명품”이라고 말한 잡스의 말이 과연 맞다.