90년대에 방학을 이용한 배낭여행이 본격적으로 인기를 얻던 때, 유럽을 다녀온 사람들이 많이 이야기하던 놀라운 경험 몇 가지가 있었다. 그중 으뜸은 파리가 더럽다는 지적이었다. 취향에 따라 파리와 런던 중 어느 쪽이 더 별로인가가 나뉘긴 했지만. 또 센강과 템스강이 놀랍도록 폭이 좁고 더럽다는 사실도 있었다. 한강보다 폭이 좁아 사실상 개천이라는 말이 꼭 등장하곤 했다. 마지막으로, 교과서에서 보던 인상파 그림들, 특히 고흐와 모네가 실제로 보면 상상을 뛰어넘을 정도로 멋지다는 감탄이었다. 인상파 그림은 그렇게 직접 경험을 통해 ‘발견’되는 아름다움 중 하나였다. 그 앞에 서보면 놀랍도록 생동적인 붓터치가 사이프러스 나무를, 하늘을, 물결을, 때로는 의자나 해바라기를 이상적인 미의 대상으로 만들어놓는 마법을 경험하게 된다고 말이다.

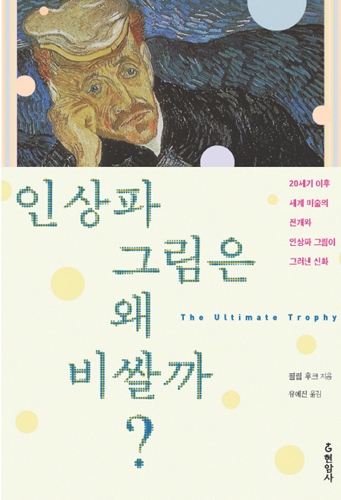

그렇다 해도, 대체 왜 그 그림들이 매번 해외토픽에 등장할 정도로 비싼 값에 팔려나가는지는 늘 미스터리였다. 인상파 미술 작품의 아름다움이나 그 미술사적 의미, 혁신성을 폄하할 생각은 없지만 그 가격 체계는 약간 강남의 아파트값을 닮은 데가 있단 말이지. <인상파 그림은 왜 비쌀까?>는 그 천문학적인 가격의 이유를 파헤친다. 저자 필립 후크는 소더비 경매장의 인상파 회화 및 현대 예술 부서의 상임감독으로 크리스티 경매장에서도 감독을 역임했고 국제 아트 딜러로 활동하며 30여년간 예술시장에서 일한 경력자다. 그는 자신이 인상파 회화를 판매했던 경험을 토대로 현대 미술시장을 분석한다. 이 책의 초반은 인상파 회화에 관심있는 사람이라면 누구나 알고 있을 만한 사실, 즉 가난했던 화가들과 냉정했던 미술계에 할애된다. “인상파 회화는 페인트 통에 빠졌던 고양이나 원숭이가 피아노 건반 위를 걸어다닌 것 같다”는, 반인상파주의자들의 분노에 가까운 성토가 줄을 잇는다. 인상파전에 참가한 화가들은 미치광이, 무능력자 혹은 무정부주의자로 낙인찍히기 일쑤였다. 그들의 그림은 ‘가까이서 보면 엉망’이라는 표현으로 압축되었다.

혁명적 반전은 화가들이 죽은 이후, 본격적으로는 1950년대 이후 전개되었다. 세계대전이 끝난 뒤 갑부가 재력을 과시하는 방법은 개인 요트와 비행기, 보석과 아름다운 아내였지만 거기에 화룡점정을 찍은 것이 지적, 예술적 감각을 과시할 수 있는 인상파 회화였다. 리처드 버튼과 엘리자베스 테일러는 경매장 한가운데에서 모네의 그림을 쟁취했고, 아리스토틀 오나시스는 당시 갓 아내가 된 재클린 케네디를 위해 르누아르의 그림을 구입했다. 그래서 1980년대 버블의 정점에 서 있던 일본도 이 책에서 한 대목을 맡았다. 돈의 흐름을 따라 팔려다녔다 해도, 여전히, 인상파 회화 작품 앞에 서서 화가의 감각과 조응하는 일은 신비한 경험이고 깨달음이다. 그래서 지금도 그 가치는 유지되되 깎이는 법이 없는 것이다. 그렇다면 혹시 강남 아파트도…?