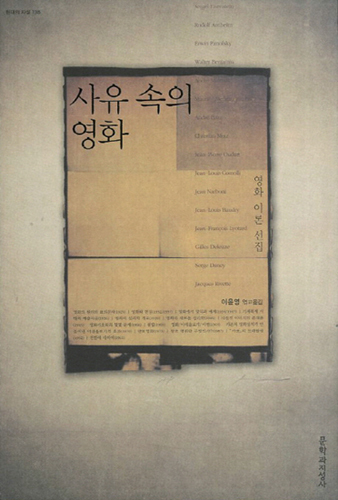

역자의 서문을 먼저 인용하는 게 좋겠다. “이들의 글은 단순한 ‘외도’나 현학이 아니었다. 영화에 대해, 영화를 통해, 영화와 함께했던 이들의 사유는 신변잡기나 객담이 아니었다. 이 글 하나하나는 각기 하나의 심연을 품고 있다. 그것은 빌렘 플루서의 표현을 빌리면 온갖 방향에서 ‘영화의 우주’를 개척한 글들이다. 따라서 정도의 차이는 있어도 영화에 대한 현재의 사유는 여전히 이들이 개척한 사유의 자장 안에 있다고 할 수 있다”. <사유 속의 영화>는 세르게이 에이젠슈테인의 ‘영화의 원리와 표의 문자(1929)’에서부터 세르주 다네의 ‘<카포>의 트래블링(1992)’까지 연대기를 따라 14인의 글을 한편씩 묶었으며(마지막에 실린 자크 리베트의 짧은 글은 일종의 ‘중요한’ 별첨이다) 영화이론과 비평사에서 정전으로 인정받은 글들이고 작품론이나 감독론을 경유하지 않고 작성된 영화에 관한 메타이론이자 메타비평들이다. 선집이라는 특성상 독자 나름의 능동적 읽기가 의미있을 거라는 마음으로 이 선집에 실린 글들의 계열을 나눠본다. 첫 번째는 영화사 초기에 영화와 타 예술의 관계를 신중히 탐색하는 동시에 영화만의 특징적인 존재론을 발굴해내려 했던 글들(에이젠슈테인에서 앙드레 바쟁까지 7편)이다. 두 번째는 구조주의 내지는 언어학과 정신분석학과 기호학과 마르크시즘의 영향 아래 영화이론적 투쟁과 정진을 실행한 글들(크리스티앙 메츠에서 장-프랑수아 리오타르까지 5편)이다. 그리고 영화의 사상적 비평적 모험가들로서 서로 깊은 영향을 주고받았던 필자들의 개인적 영화 에세이(질 들뢰즈에서 자크 리베트까지 3편)가 세 번째다. 개인적으로는 세 번째, 첫 번째, 두 번째 계열의 순으로 읽었는데, 당연하게도 읽기 순서는 당신의 마음대로다.

영화를 붙들고 생각을 할 때면 늘 돌아오곤 하는 어떤 질문들에 대한 모범적 선례가 있는가 하면 새롭게 우리의 영화이론과 영화비평의 관심을 촉구할 만큼 자극적이며 도전적인 선언들도 있다. 영화에 관한 생각을 다양한 방향에서 할 수 있도록 유도한다는, 큰 미덕이 있는 책이다.