학원물의 매력을 꼽으라면 독자의 나이를 불문하고 십대에만 느낄 수 있는 두근거림을 되살려낸다는 데 있다. 어른들이 말하는 ‘지금이 가장 좋은 때’라는 표현에서 소외된 채 막연한 불안을 안고 매일매일을 살던 때에만 느낄 수 있었던 그런 두근거림. 요즘 학원물은 그보다는 다양한 소재(예컨대 임신과 따돌림, 가난을 비롯한 문제)를 다루지만, <미스 헴펠 연대기>는 어디까지나 고전적으로 선생님과 학생들의 학교생활을 그린다.

주인공은 바로 선생님인 미스 헴펠. 20대인 그녀는 결혼을 앞두고 있고, 중학생을 가르친다. 아이들의 생활기록표에 다소 어렵지만 아이들이 평생 기억할 만한 표현을 적어 칭찬을 하려고 노력하고, 학예회를 보며 주인공인 아이들과 들러리인 자신의 거리를 서운해하고, 어린 나이에도 여자들이 평생 꼬일 ‘나쁜 남자’의 싹을 보이는 남학생을 남몰래 좋아하기도 한다. 그녀가 무엇이든 될 수 있었던 모든 가능성으로부터 멀리 더 멀리 밀려나는 자신을 들여다보는 구절은 그저 그런 어른으로 자라난 이들의 마음을 뒤흔들어놓는다. 배우에, 천문학자에, 체조선수에, 스타였던 유년기에서 청소년기를 거치는 과정이 생각나는지. 어느 시기에 이르면, 털갈이를 하는 새에게서 깃털이 빠지듯이 그 재능들이 하나씩 떨어져 나가는 것을 느끼기 시작한다. 첼로 레슨과 축구 연습 날짜가 겹치고, 토론 팀에는 더 이상 들어갈 자리가 없으며, 미적분은 여전히 어렵기만 하다. 그러다 어느날, 내가 뛰어나게 잘하는 것을 단 하나도 생각해낼 수 없다는 것을 깨닫게 되는 것이다. 그러니 학생보다는 학생‘이었던’ 이들에게 공감의 폭과 깊이가 더할 수밖에 없다. 어른을 위한 학원물인 셈이다.

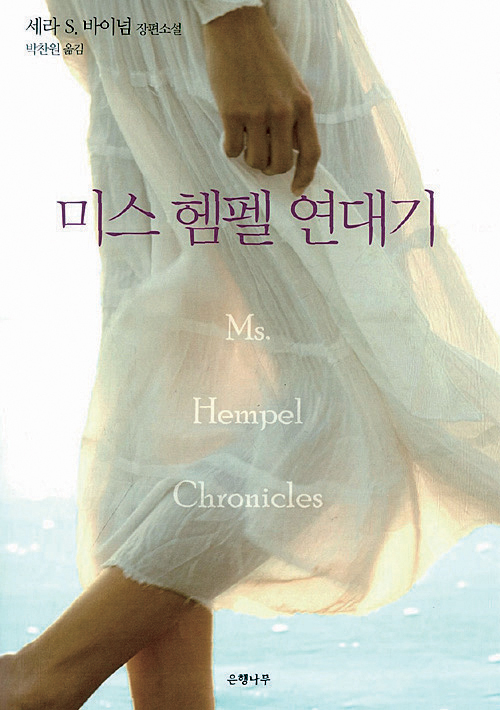

중학교 교사로 일했던 세라 S. 바이넘의 경험이 이야기의 사실적 디테일을 꼼꼼하게 완성했다. 2009년 펜/포크너 문학상 최종 후보에 올랐고, 바이넘은 2010년 <뉴요커>에서 선정한 ‘40살 미만 최고의 젊은 작가 20인’으로 선정되었다.