칠레 사람들은 피노체트 군사 독재 시절이던 1973년에서 1990년 사이에 시민 3천명이 살해당하고 그들의 시신이 ‘사라진’ 일 때문에 오랫동안 트라우마에 시달렸다. 무너진 광산, 지하 700m 아래에 매몰된 광부 33인을 찾기 위한 칠레 사람들의 간절한 노력에는 그런 악몽 같은 현실의 기억이 큰 이유를 차지했다. 생존을 낙관하고 수색 작업을 끈질기게 지속하긴 했지만 한편으로는 발견하는 게 그들의 시신이라 하더라도 그 시신을 땅속에 내버려두는 것은 가족들의 입장에서는 ‘사라지는’ 것이었으며, 그 어떤 오해를 해도 정부 입장에서는 할 말이 없었기 때문이다. 결코 그런 일은 있을 수 없었다.

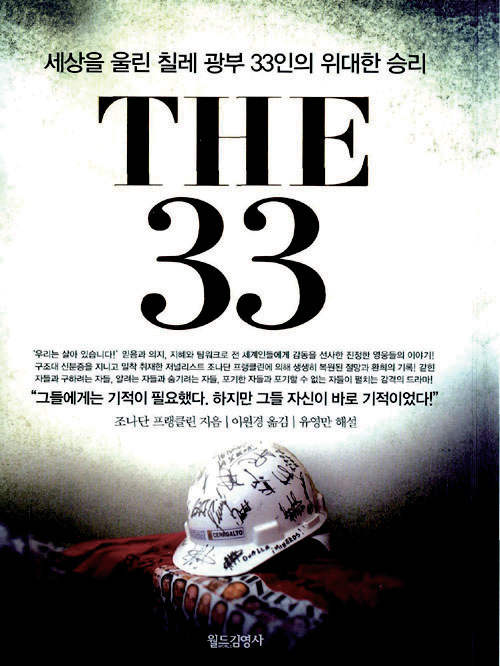

‘세상을 울린 칠레 광부 33인의 위대한 승리’라는 부제가 붙은 <THE 33>은 그 유명한 실화를 다룬 논픽션이다. 서른세명의 광부의 이름이 차례로 호명되며, 그 갱도 아래에 내려가기까지 어떤 삶을 살았는지, 매일매일 어떤 상황에서 희망과 절망을 오갔는지, 매몰자의 가족부터 정치인까지 어떤 논의과정을 통해 그들의 목숨을 지상으로 끌어올렸는지를 적었다. 15년간 칠레에서 살면서 <가디언>의 남아메리카 특파원으로 일했던 조너선 프랭클린은 칠레 대통령을 비롯해 구조대원, 기술자, 가족, 구출된 광부 등 120여명의 사람들과 나눈 인터뷰를 바탕으로 이 책을 썼다. 산호세 광산 구출작전과 관련한 인근 지역 사진자료는 책의 서두가 아닌 말미에 실려 있어, 이 사건을 극적으로 정리해 보여준다. 서른세명의 이름과 얼굴이 모두 실려 있는 것은 물론이며, 그중 마지막 사진은 구름 사이로 햇살이 찬란하게 위용을 과시하는 해변가에서 서른세명의 광부 중 한 사람인 마리오 세풀베다가 자유를 되찾은 첫날 기도하는 뒷모습이다. 그리고 이 책의 첫 대목은, 광부들이 한명씩 그날 그 갱도 속으로 들어가기까지의 사연이다. 그들에게 일어날 일을 알고 그 아침의 그들을 만나야 한다는 뜻이다. 감동이라는 말이 가볍게 느껴져 감히 붙이기 힘들 정도로, 실화의 힘이 묵직하게 울린다.