먼저 고백하자면, 너도 한번 떠나보면 인생의 의미를 알게 될 거라며 싸이월드 잠언을 써내리는 여행기는 내 취향이 아니다. 여행 중에 만난 모든 사람이 사랑스럽고 친절하고 애달픈 인간들인 건 더욱 인정 못한다(나도 여행깨나 해봤지만, 여러분, 그런 저자들은 여러분에게 거짓말을 하고 있습니다!). <씨네21>의 칼럼으로 대기업 광고를 씹었다가 직장도 잃을 뻔한 광고쟁이 손수진이 사표를 내고 통장을 털어 1년간 여행을 간다고 했을 때, 그녀가 너도 한번 떠나보고 도인이 되어 돌아오라는 여행기를 쓰지 않을 거란 건 분명했다. 심지어 유럽과 북미를 모조리 제외하고 아시아와 중동과 아프리카와 남미라는 고행길을 선택했을 땐 더더욱 확신했다.

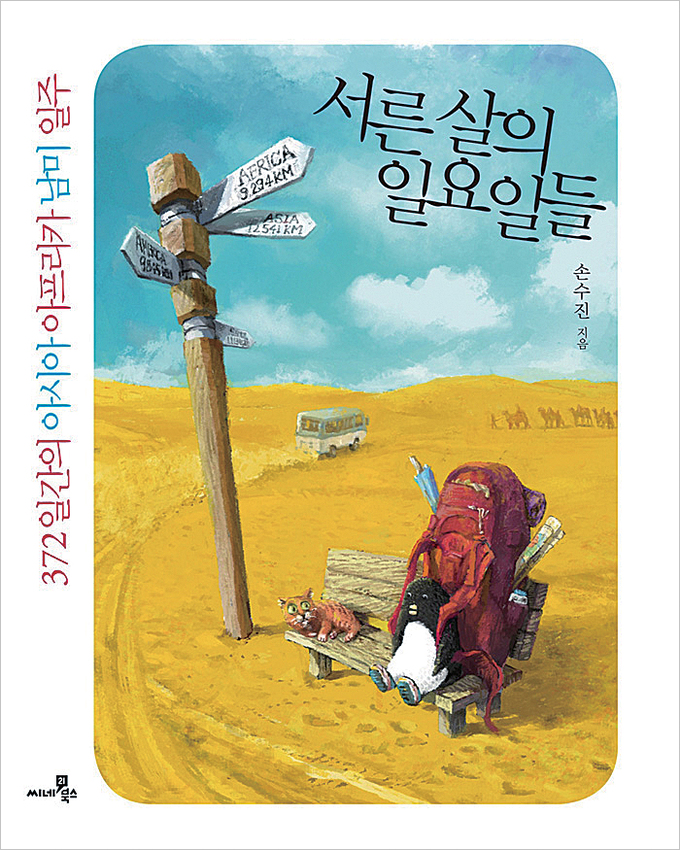

맙소사. <서른 살의 일요일들>은 기대했던 것보다 더욱 아찔한, 거의 쥘 베른식 모험이다. 처음 도착한 발리에서 그녀는 잭나이프를 든 강도 가족에게 여행자금을 털리고, 중국 윈난성에서는 대중 앞에서 궁둥이를 까고 볼일을 보고, 가슴을 만지고 도망가는 인도 남자들의 낭심을 족족 걷어차고, 삐끼삐끼붐붐(무슨 의민지는 다들 잘 아시리라)을 하자는 시리아의 영감에게 “야 이 개새끼야!”라고 소리지르고, 암내 가득한 아프리카 사람들 사이에서 버스로 수백킬로를 달리고, 페루에서 기니피그 구이를 먹고 고산병으로 그걸 욱욱 토하면서 우유니 사막에 선 뒤, 여행의 끝자락에서 “평생 즐겁게 살게 해주세요!”라고 소리친다. 나이 서른다섯이 넘어간 순간부터 나는 세계여행이라는 오랜 꿈을 버렸다. 돈도 있고 돌아올 곳도 있지만 용기라는 게 도무지 나질 않았다. <서른 살의 일요일들>의 마지막 책장을 덮는 순간, 다시 꿈을 한번 꿔보기로 했다. 나도 떠나보면 나를 알게 될 것 같다는 게 아니다. 삐끼삐끼붐붐과 잭나이프 강도들과 지구에서 가장 더러운 화장실을 마주하고도 살아 돌아와 책도 쓸 수 있을 것 같은 용기를 얻었기 때문이다. 그 책의 제목은 오마주의 의미로다가 <마흔 살의 일요일들>이라 이름 붙이겠다.