몇달 전 <씨네21> 문석 편집장이 난데없이 자랑을 시작했다. 자랑의 소재는 <사나운 새벽>이라는 4권짜리 책이었다. 본 순간 침을 주룩 흘린 건 절대 내가 개병(광견병)에 걸렸기 때문은 아니고, <사나운 새벽>이 구하기 힘든 절판도서 중 하나였으며, 읽은 사람들이 워낙 극찬하는 책이었기 때문이었다. “다 읽고 꼭 빌려주세요”라고 했건만 가진 자의 여유라는 게 원체 게으름을 동반하는 법이어서, 문석 편집장은 도무지 책을 서둘러 읽으려 하지 않았다. 하긴 생각해보면 ‘레어템’ 구입 이후 갈증이 사그라들어, 되레 데면데면 처박아두는 책이 적다고는 못하겠다. 그러고 얼마 지나지 않아 <사나운 새벽>은 <대지의 기둥>이라는, 좀더 원제에 가까운 제목으로 다시 출간되었다. 정의가 승리한 셈이다. (응?)

그리고 다시 한번, 나는 이 책을 바로 읽지 않고 머뭇거렸다. 그도 그럴 것이 <대지의 기둥>은 3권짜리 책이다. 다 합하면 1500페이지 정도 된다. 게다가 나는 이 책의 내용을 어렴풋이 알고 있었는데, 그 내용인즉 중세시대 성당 건축 이야기였다. 내가 중세시대에 관심이 많고 켄 폴릿의 <바늘구멍>도 참 좋아하는 건 사실이지만… 1500페이지…. 주여, 왜 저를 시험에 들게 하시나이까.

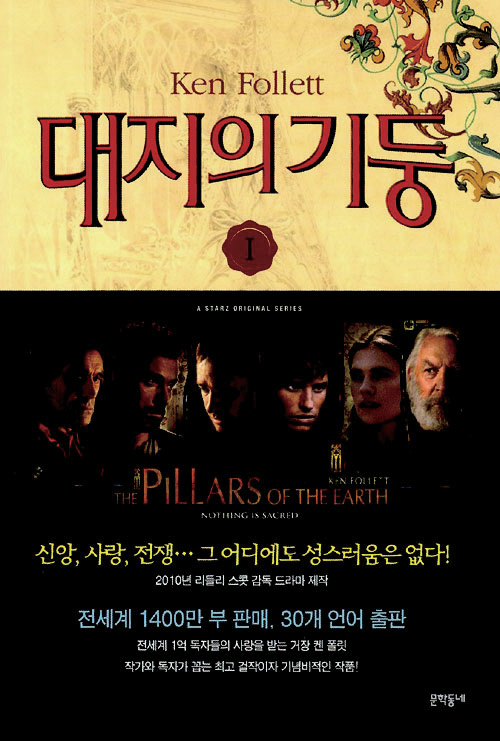

이 지면이 늘 그렇듯 서론이 길었는데, 결론부터 말하면 쓴 사람도 읽는 사람도 시간과 공을 들일 만한 역사소설이다. 중세시대 영국이라는 낯선 무대를 쉽게 이해할 수 있게 묘사하는 켄 폴릿의 집요한 자료조사와 취재가 단단한 주춧돌이 되고, 권력에 대한 욕망과 예술에 대한 헌신이 다양한 인물들을 통해 화려한 장식이 되어 종래는 우아하고 위엄있는 대성당과 같은 작품을 완성한다. 선악 구도가 믿을 수 없을 정도로 단순하긴 하지만 그 덕에 수많은 인물이 등장하는 와중에도 정서적 흐름이 일관되게 유지되고 있다. 게다가 권력의 핵이 되는 인물들과 종교계 인사들이 이전투구를 벌이는 이야기뿐 아니라, 건축장이라는 생업에 인생을 걸고 아름다운 대성당을 자기 손으로 짓겠다는 평생의 소망에 헌신하는, 가장 낮은 곳에 있는 인물들의 삶이 중요한 역할을 하기 때문에, 잘 구운 페스트리처럼 여러 겹의 계층과 서사가 분량 압박을 덜게 돕는다. 육중할 수 있는 이야기를 매끈하게 굴리는 것은 대중소설로 큰 사랑을 받은 켄 폴릿의 장점. 독일과 캐나다 합작으로 드라마 <대지의 기둥>이 8부까지 제작되었고(내용상으로는 완결이 되지 않았다), 보드게임으로도 제작되었는데 책, 드라마, 보드게임 모두 완성도가 높다.

ps. <대지의 기둥>을 읽는 사람이라면 1권에 실린 켄 폴릿의 서문을 놓치지 마시라. 이 책의 성공담 자체가 하나의 드라마이고, 이 책을 쓰는 일 자체가 그에게 대지의 기둥을 세우는 일에 다름 아니었음을 알게 된다.