1997년, 손석춘 전 <한겨레> 논설위원의 <신문 읽기의 혁명>이 출간되었다. 언론의 무서움을 대중이 알게 된 시기, ‘안티 조선’ 운동의 시대였다. 같은 이슈에 대해 어떻게 다르게 말할 수 있는지, 한국의 현대사가 어떤 방식으로 왜곡되어 전달되어왔는지가 본격적으로 논의되기 시작했다. 그리고 2010년. 세상은 많이 변했다. 무엇보다 매체의 성격이 많이 변했다. 이제 종이신문만을 두고 정보 전달에서 왜곡의 위험을 논할 수는 없게 되었다. 방송과 신문이 갖고 있던 권력은 온라인에 그 자리를 상당 부분 내주게 되었으니까. 섹시한 제목으로 무장하고 클릭을 유도하는 포털 사이트의 짧은 뉴스 제목들, 홍수 같은 자연재해부터 동네 극장의 영사사고까지 실시간으로 중계되는 트위터 타임라인…. 생각하는 대신 클릭하고, 소문과 뉴스는 무한대의 이종교배를 통해 삽시간에 퍼져나간다. 그러는 새, 어떤 이슈에 대한 객관적인 정보는 몰라도 그 이슈에 대해 사람들이 뭐라고 하는지를 더 잘 알게 된다. 팩트 대신 생각과 의견이 넘쳐난다.

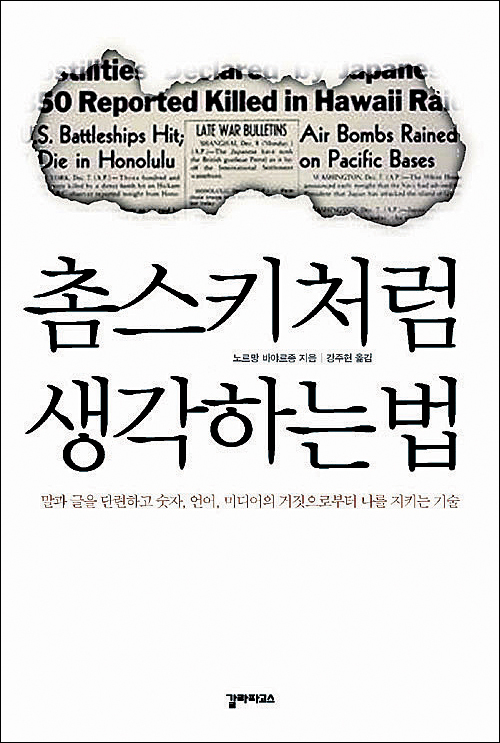

‘말과 글을 단련하고 숫자, 언어, 미디어의 거짓으로부터 나를 지키는 기술’이라는 꽤 긴 부제가 달린 <촘스키처럼 생각하는 법>을 집어든 건 ‘나는 클릭한다 고로 생각한다’의 혐의에서 나 자신도 자유롭지 않다는 근심에서 비롯되었다. 뭐든 잘 믿는다는 뜻은 아니다. 되레 뭐든 잘 의심한다고 말해야 옳을 것이다. “쉽게 믿지 말라”는 생각은 뉴스의 사실관계를 검증하려는 노력을 키우는 대신 일단 의심하고 보는 버릇을 만들었다. <촘스키처럼 생각하는 법>의 ‘들어가는 글’ 첫머리에는 프랑스의 수학자 앙리 푸엥카레의 “모든 것을 의심하는 태도나 모든 것을 쉽게 믿는 태도는 똑같이 편리한 해결책이지만, 우리에게서 깊이 생각할 기회를 빼앗아간다”는 말이 실려 있다. 그 말 그대로, 이 책은 쉽게 의심하거나 쉽게 믿는 대신 제대로 생각하는 법을 가르친다.

예컨대 영화 제목으로도 알려진 ‘부수적 피해’(collateral damage)라는 말은 사실 ‘민간인 사망’에 대한 완곡한 표현이다. 홍보문구에 등장하는 말줄임표는 혹평을 호평으로 둔갑시키는 마법의 문장기호다. 논리 전개 과정에서 “네, 네” 하는 말을 반복하다가 상대방의 궤변에 넘어가본 적 있는 사람이라면(혹은 논리학책을 읽다가 어려워서 포기한 사람이라면)‘말과 글의 진실을 캐내는 20가지 논리 도구’라는 장을 참조하면 좋겠다. 숫자 공포증에 시달리는 ‘내추럴 본 문과생’이라면 2장과 4장에서 다루는 수학(확률과 통계)과 과학에 대한 글을 꼼꼼히 읽어보시라. 어렵지 않은 글로 쓰였지만, 글 한 꼭지 한 꼭지가 일종의 ‘연습문제’ 같은 식이라 가끔 머리를 쥐어뜯게 될지도. 그렇다. 제대로 생각하는 능력은 이 책을 읽는다고 생기는 게 아니다. 생각을 해야 한다.