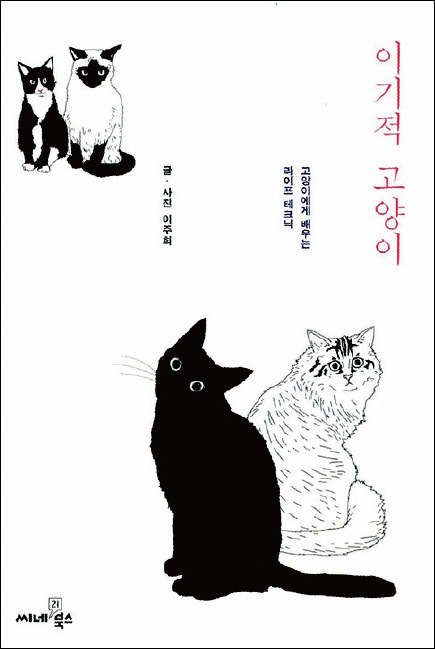

나의 첫 고양이는 2005년 동네 분식점에 버려진 아기고양이였다. ‘풍호’라 이름 붙인 고등어 무늬. 그 뒤 어쩌다 백수가 되어 본가로 들어가면서, 동네 친구 집에 맡기고 돌보던 사고뭉치. 2년 뒤 서울 근교에 있는 지인의 집으로 입양시키던 날, 차문을 열자마자 뛰쳐나가 뒷산으로 사라진 고양이. 쫓아갈 때마다 뒤돌아보던 모습이 생각나 집에 오는 동안 참 많이 울었다. 사람들이 고양이에 대해 칭찬과 예찬을 늘어놓아도 선뜻 동조하지 못했던 건, 그래서였다. 내게 왔다 금방 사라진 첫 고양이에게 미안해서. 따라서 <이기적 고양이>를 보며 깨닫는 건 일단 반려동물을 들이기 위해선 사람이 먼저 안정된 환경에 있어야겠다는 각성이고, 또 하나는 그럼에도 불구하고 고양이가 주는 생활의 안락함과 역동성을 피할 길 없다는 것이다. 매일 똑같이 반복되는 하루가 사실은 매일 다른 하루라는 걸, 고양이는 온몸으로 알려준다. <이기적 고양이>에는 그에 대한 신선한 문장과 적절한 성찰이 촘촘하다. 이 책은 필자(이주희)가 ‘모시는’ 네 마리 고양이- 씨씨와 메, 번개탄과 아톰에 대한 책이지만 동시에 그 집 마당에 들르는 아홉 마리(이상의) 동네 고양이에 대한 책이며 또 사람과 세상에 대한 책이다. ‘세상 모든 반려동물 이야기는 슬프다’로 시작되는 에필로그는 특히 인상적이다. 내 두 번째 고양이 ‘봉수’는 올여름에 왔다. 제 이름은 모르지만 강아지처럼 츳츳, 하면 부리나케 달려온다. 자려고 누우면 다가와 얼굴을 핥고 일어나면 또 얼굴을 핥는다. 안기는 걸 싫어하지만 곁에서 떨어지진 않는다. 봉수를 볼 때마다 종종 풍호가 생각난다. 동네 고양이들도 생각난다. 자유로운 고양이와 버려진 고양이, 세상 모든 고양이가 생각난다. 고양이를 사랑하고 미워하는 사람들도 생각난다. 그러니까 맞다. 책의 한 구절대로, 우리는 ‘고양이 한 마리를 사랑하게 되면 전세계 모든 고양이를 사랑하게’ 될 뿐 아니라 이 삐뚤어진 세계에 대해서도 생각하게 된다. <이기적 고양이>는 고양이와 사는 게 그저 예쁘기만 한 게 아니라며 우리 삶의 방식을 돌아보게 만든다. 그래서 이건, 고양이만큼 좋은 에세이다(ps. 이 글을 쓰던 날, 단골서점 ‘유어마인드’의 고양이, 히쿠가 사고로 세상을 떠났다. 아름다운 것들은 금방 사라지고 우리는 늘 모자란 채로 살아남는다. 부디 좋은 곳에 머물기를).