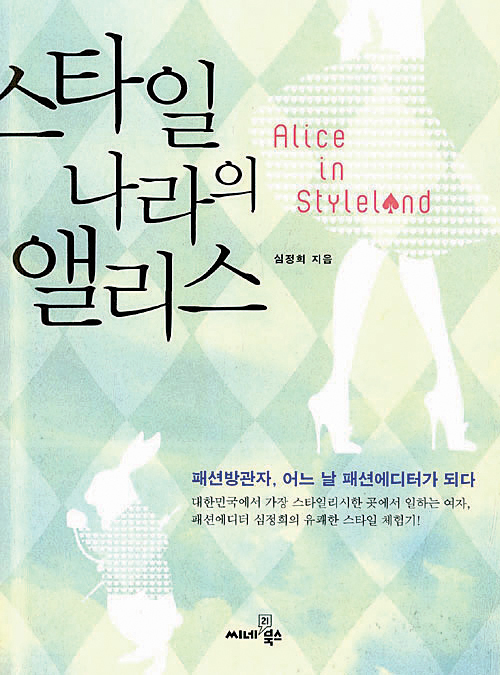

‘빈티지는 정말 싫어’를 읽다가 참던 웃음이 터졌다. “이쯤에서 당신에게 고백할 게 있다. 부탁인데 지금부터 내가 하는 이야기는 당신이 죽는 날까지 비밀로 간직해주면 좋겠다. 사실 나는… 빈티지가 싫다.” 말도 안돼! 패션 피플에게 있어 빈티지란 ‘내가 네 아비다’ 같은 것 아니었어? 이른바 패션 피플이라는 사람들이 빈티지 예찬을 할 때마다(그리고 들고 나온 백이나 스커트, 재킷의 족보를 읊는 광경에 일행이 입을 모아 손뼉치며 “멋져!”를 합창할 때마다) 혼자 속으로 ‘진짜? 진짜? 진짜?’ 하고 물음표를 그리곤 했기 때문이다. <스타일 나라의 앨리스>는 빈티지는 선택의 문제임을 분명히 한다. 그리고 남에게 어울렸으니 누구에게나 어울릴 스타일이라는 건 존재하지 않음도. <스타일 나라의 앨리스>의 초반은 패션 에디터가 되는 법부터 하는 일까지를 그 어떤 리얼리티쇼보다 흥미진진하게 다루고 있다. 최고급 맞춤복 컬렉션인 오트 쿠튀르 패션쇼에 참가한 이야기는 패션 에디터가 하는 일의 화양연화를 그려 보인다. 한편으로는 패션 피플 사이에서 살아남는 법에 대한 노하우도 슬쩍 엿볼 수 있다. 비싼 옷과 신상의 노예가 되어본 경험 한 번 없이 자기 스타일을 단박에 찾아낼 수는 없겠지만, 이 책을 쓴 심정희는 시행착오의 가능성을 줄일 수 있는 경험담을 들려준다. ‘내 인생의 가방’을 찾아 패션지와 백화점을 뒤지다 못해 길 가는 여자 가방을 샅샅이 살펴본 경험이 있는 사람에게 ‘내 노후를 책임져줘, 댓 백’은 시트콤 같은 재미를 준다. 루이비통 스테판 스프라우스 백을 손에 넣기까지, 그리고 손에 넣은 뒤의 심리상태는 명품 가방에 혹해본 사람에게 “남의 얘기가 아니다”. ‘내 아버지의 스타일’, ‘검은색 브래지어와 엄마와 나’ 같은 글은 부모님의 옷장을 짠한 마음으로 열어보게 만든다. 가장 뜨끔했던 대목은 옷을 잘 입는 방법에 대한 심정희의 ‘솔직한’ 조언. “살을 빼세요. 날씬한 몸에는 뭘 걸쳐도 멋지니까요. 케이트 모스가 티셔츠 차림으로도 시크할 수 있는 건 날씬하기 때문이에요.” 블링블링이고 쿨시크한 차가운 도시 여자고 간에 기본은 ‘나’에서 출발한다는 말씀. 아멘.