제주도를 처음 밟았던 20년쯤 전 어느 날의 감상은 딱 한마디로 요약 가능했다. “한국 같지 않다.” 공항을 벗어나면서 불어오던 후텁지근한 남쪽 바닷바람, 비현실적으로 우뚝 솟아 있던 야자수. 하지만 제주 곳곳을 잇는 도로들에는 한국적인, 극히 한국 현대사적인 사연들이 묻혀 있곤 했다. 제주가 겪은 한국이라는 나라를 복기해보면, 독립을 외치지 않은 게 신기할 정도다.

그리고 올레가 떴다. 최근 몇년간 부쩍 많은 사람들이 제주로 휴가를 떠난 건 해외여행이 불가할 만큼 경기가 안 좋아서이기도 하지만 제주에 올레가 있기 때문이었다. 걷고 싶다고, 다리가 떨어져나갈 정도로 육체적 고단함을 느끼고 그 안에서 살아 있고 싶다고, 많이들 떠났다. 사람이 너무 많을 때를 제외하고는 올레길에 대한 불평 한마디 듣지 못했다. 서론이 길었는데, 그런 이유로, 지난해에는 산티아고 책 붐이었다면 올해는 제주도 책 붐이다. 제주도에서 누구는 걷고, 누구는 자장면을 먹고, 누구는 수영을 한다. 원하는 모든 경우의 수만큼의 여행을 제안하는 책이 있다.

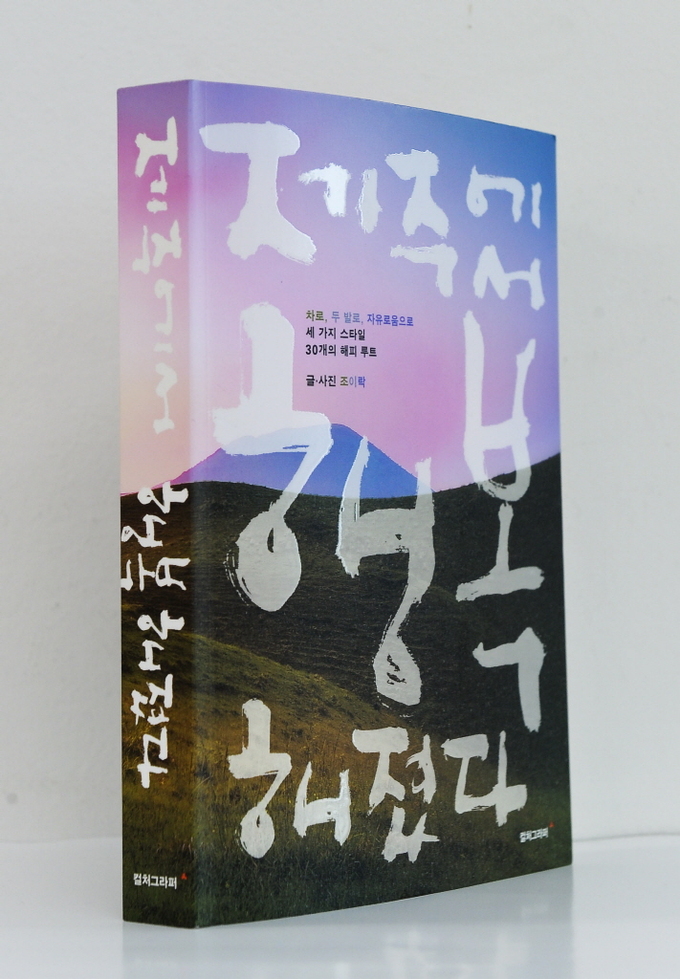

<제주에서 행복해졌다>는 그렇게 발길 닿는 대로 떠나 차로, 두발로, 혹은 예술과 인간이 맺어준 인연을 따라 제주를 훑은 세 사람이 세 가지 스타일, 30개의 여행 루트를 제안한 책이다. 차를 가지고 둘러볼 생각이라면 전은정의 글을, 두 다리에 의지해 경험할 생각이라면 장세이의 글을, 이중섭이 살던 집에 얽힌 사연부터 제주에서 살며 활동하는 도예가까지를 두루 알고 싶다면 이혜필의 글을 중심으로 읽되, 책을 후루룩 들추며 사진이 눈을 끄는 곳에서부터 읽기를 시작해도 좋은 책이다. 가열찬 결심을 하고 올레를 걷기엔 체력이 뒷받침되지 않는다면 차를 타고 돌면 될 일이다. 자연을 벗삼아 음악을 하고 그릇을 빚고 풀물 염색으로 옷을 지어입는 사람들의 사연은 제주에서 만날 인연을 즐거운 마음으로 기대하게 한다. 취향대로, 깜냥대로 볼 수 있는 아름다운 땅. 이 책을 읽고 제주로 떠나고 싶지 않다면 거짓말이다.

제주의 산과 바다만을 아는 사람에게 이 책은 숲다운 숲을 보여주기도 한다. 오래 인간의 손을 타지 않아 나무와 덩굴이 어수선하게 얽힌 야생의 숲이라는 선흘곶자왈에 속한 동백동산이 그곳이다. 제주의 허파라는 표현이 무색하지 않게 한낮에도 어둑어둑한 숲의 비밀이 펼쳐진다. 공들여 찍은 사진이 맛깔난 글만큼 돋보인다.