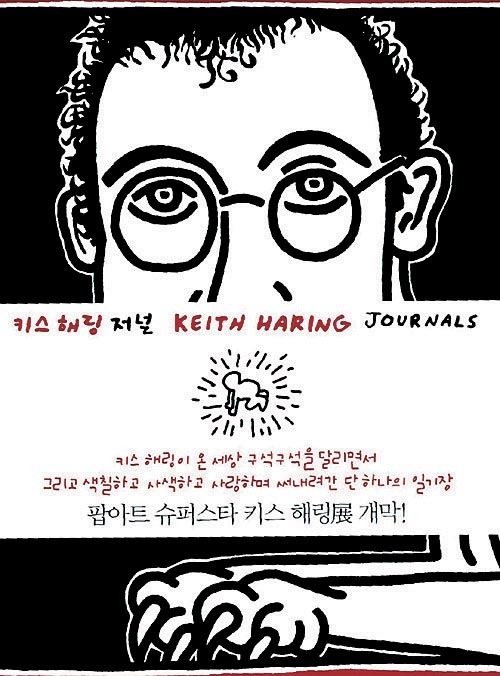

도시생활자로 살아가는 이상 키스 해링이라는 이름을 모를 수는 있어도 그의 작품을 모를 수는 없을 것이다. 팝아트의 슈퍼스타, 미술관 밖에서 숨쉬고 소통할 줄 알았던 수많은 벽화와 프랜차이즈 상품으로 남은 사나이. <키스 해링 저널>은 1990년, 서른한살의 나이에 에이즈 합병증으로 세상을 떠난 그의 일기를 모은 책이다. 또 다른 팝아티스트 앤디 워홀의 일기가 매일 아침 9시 반, 비서(이자 출판편집자)에게 꼼꼼하게 전화로 불러준 전날의 일과(택시비와 식대를 포함)를 바탕으로 한, 반쯤은 공식적인 기록물 성격이라면 이 책은 좀더 내밀한 성장 기록이라고 할 수 있다. 스무살이 되던 1977년부터 죽기 전 해인 1989년까지의 일기가 실렸다.

“대중에게도 예술을 즐길 권리가 있다. 대중은 대부분의 현대 예술가에게 무시당하고 있다. 최종적인 의미가 결정되는 어떤 작품에 대해 무수히 많은 의견이 있듯이, 나는 가능하면 많은 사람이 경험하고 탐구하는 예술을 만들어가고 싶다”라는 문제제기는 1978년부터 등장한다. 시대가 시대이다보니 컴퓨터 등장에 대한 고민도 있고, 전시회를 다녀와서 쓰는 후기, 진행 중인 작업에 대한 보고 등. 팝아티스트로서의 키스 해링이 자리를 잡는 과정을 볼 수도 있지만 어디까지나 일기인 만큼 그의 사생활을 알 수 있는 대목들도 곳곳에서 만날 수 있다. 이를테면 키스 해링이 누구와의 연애문제로 어떤 고민을 안고 있었는지, 언제 처음으로 69체위를 해보았는지를 그 날짜까지 알 수 있다는 뜻.

팝아티스트 키스 해링이 가진 작품관이랄까 열린 태도를 알 수 있는 에피소드도 있다. 일본 도쿄를 방문한 해링의 첫 일정은 시내 산책이었다. 그리고 “히스테릭글래머 매장에서 지금까지 본 것 중 최고라 할 가짜 키스 해링 티셔츠를 샀다. 팝숍의 로고만 살짝 도용한 셔츠도 많았다. 우리도 아직 시도하지 않은 것이었지만 괜찮은 아이디어였다.” 죽음이 임박한 운명을 알게 된 뒤 쓴 글들이 쓸쓸한 뒷맛을 남기는 건 그저 읽는 사람의 마음에 달린 감상일 뿐일까. 일기의 마지막 장면은 죽기 5개월 전의 밀라노. “(피사의 사탑은)정말 웅장하면서도 배꼽을 잡을 정도로 우습게 보였다. 그 때문인지 사탑을 볼 때마다 저절로 빙그레 웃지 않을 수 없었다.”