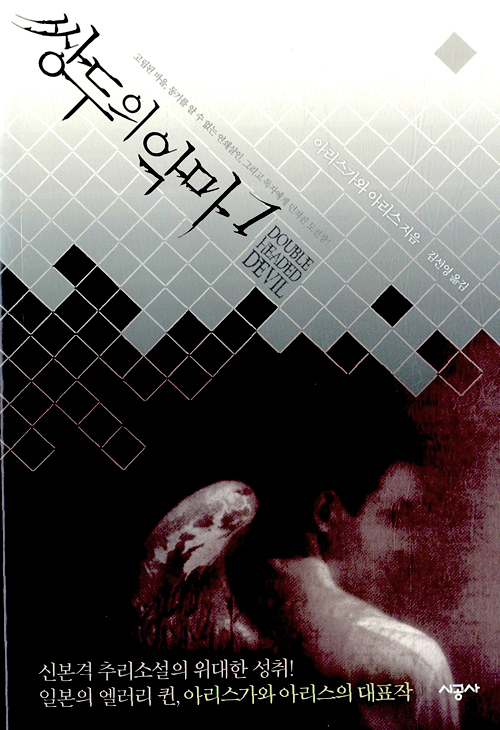

일본 미스터리 소설 <쌍두의 악마>에는 ‘독자에 대한 도전장’이 세번에 걸쳐 등장한다. 해당 부분까지 충분히 단서가 주어졌다고 생각하는 사건에 대한, 작가가 독자에게 던지는 도전장이다. 지금까지의 단서를 토대로 이 미스터리를 풀 수 있겠는가 하는. 퍼즐 미스터리 작가로서 아리스가와 아리스가 정정당당한 게임을 하겠다는 선언이기도 하다. <월광게임>과 <외딴섬 퍼즐>로 이미 친숙해진, 에이토 대학 추리소설연구회 회원들이 수수께끼 같은 살인사건 해결에 나선다.

세상과의 교류를 거부한 채 창작에만 몰두하는 예술가들이 기사라 마을에 모여 지내고 있다. 그 마을에 들어간 친구 소식을 들은 추리소설연구회 회원들은, 그녀를 데리러 마을까지 가지만, 도무지 마을 입성이 불가능한 상황이다. 추리소설연구회의 에가미 부장 한 사람만 마을에 간신히 잠입하는데 갑작스러운 폭우 때문에 기사라 마을은 고립되고 만다. 기사라 마을 안과 밖에서 살인사건이 발생하자, 서로 연락이 닿지 않는 상태에서 추리소설연구회 회원들은 사건 해결에 나선다.

왕복이 불가능한 두 마을… 심지어 폭우로 인해 통행도 전화도 불가능한 상태에서 벌어진 두건의 살인사건. <소년탐정 김전일>의 장면들이 머리에 오버랩되면서, 신비롭고 으스스한 분위기로 사건이 진행된다. 흥미진진하게 읽어가다가, 이 책의 출간연도를 확인해봤더니 1992년. 요즘처럼 트위터니 메신저니 해서 먼 나라의 친구들과도 실시간 대화가 가능한 상황에서 읽기란 어찌나 옛날이야기 같은지. 다리가 끊겨 왕래가 불가능하다 해도, 요즘 같으면 기지국 점검 한번으로 잠입한 에가미 선배와 금세 통화가 될 텐데. 그러고 보면 본격 미스터리 소설을 쓰는 작가들에게 빨라도 너무 빠른 문명의 발전상이란 얼마나 원망스럽겠는가. 트릭을 만들 만하면 트릭을 무효화하는 기술이 나오니, 배경이 되는 시대를 과거로 설정하거나 외딴 장소로 인물을 몰아넣은 뒤 휴대전화를 압수하거나 하는 행동을 등장인물에 강제하지 않으면 안될 판이다. 하긴, 생각해보면 본격 미스터리 작가는 신기술뿐 아니라 거듭된 반전과 트릭으로 시니컬해진 독자들과의 일전을 각오하지 않으면 안된다. 히가시노 게이고의 <명탐정의 규칙>을 보면 소설을 중간쯤 읽다가 범인이 누구인지 알겠다며 대강 꿰맞추는 독자들이 많기 때문이다. 가장 안 수상한 사람이 범인, 범죄가 불가능한 사람이 범인… 하는 식으로 단서와 관계없이 등장인물을 모두 의심해보니까.

<쌍두의 악마>는 꽤 정정당당하게 게임을 하고 있으므로, 착실히 책을 읽은 독자라면 몇 가지 미스터리는 풀어낼 수 있다. 여러 갈래로 길이 나뉘는 동굴 속에서 미행하는 방법에 대한 트릭은 특히 재미있다. 정정당당하게 게임을 하고 싶다는 작가의 의지가 착실한 단서 제기로 드러나는 작품이므로, 서둘러 마시듯 읽어버리지 마시길. 권말에 실린 작가의 말과 작품 해설, 옮긴이의 말도 정보와 재미 차원에서 놓칠 수 없는 글이다.