한국영화인총연합회와 한국영화단체연대회의가 4월7일 발송한 메일

한국영화인총연합회와 한국영화단체연대회의가 4월7일 발송한 메일

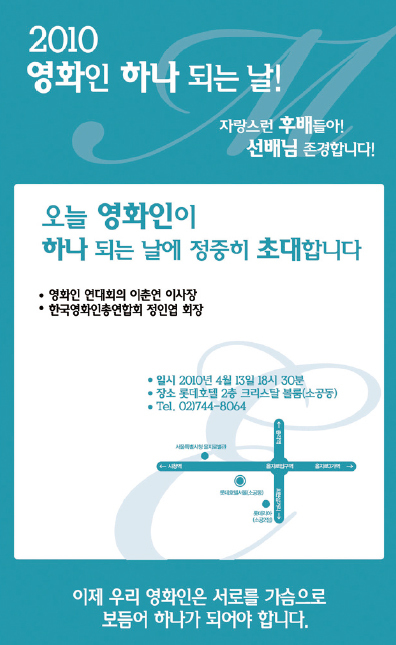

4월7일 뜻밖의 보도메일이 날아들었다. 4월13일 ‘2010 영화인 하나되는 날’ 개최 소식이었다. 한국영화단체연대회의 이춘연 이사장과 한국영화인총연합회 정인엽 회장이 공동으로 발송한 초청장에는 행사 일시와 장소를 빼면 “자랑스런 후배들아! 선배님 존경합니다!”라는 짤막한 글귀가 전부였다. 영화인들의 친목 도모? 원로영화인들이 주로 소속된 한국영화인총연합회와 젊은 영화인들이 대거 참여하고 있는 한국영화단체연대회의는 지난 10년 동안 줄곧 대립각을 세워왔다. 스크린쿼터, 영화진흥위원회 등 영화계 현안을 두고 매번 이견을 냈고, 바깥에서는 이들 단체간 반목을 ‘영화계 신구갈등’이라 불렀다. 2001년 38회 대종상영화제를 공동 주최했으나 편파적인 심사 등이 불씨가 되어 그 뒤로는 더더욱 껄끄러운 관계가 된 신구 영화인들이 근 10년 만에 손을 맞잡은 이유는 도대체 무엇일까.

“영화인들은 모두 피해자다. 김정일 찬양하는 영화를 만든 것도 아닌데, 그동안 좌우 정치 논리에 휘말려 갈등했다. 그게 가슴 아팠다. 정치야 좌우가 있겠지만, 영화인들을 좌파, 우파로 나눌 수 있나. 정치와 야합한 몇몇 사람들이 지난 10년 동안 영화계를 주도하면서 흙탕물로 만들었고 선배들을 소외시켰지만 이제 다 과거지사가 됐다. 이번 자리는 아무 조건없이 편하게 밥 한끼 먹자는 거다. 신영균 씨가 1천만원을 후원했다.” 지난 3월5일 24대 한국영화인총연합회 회장으로 선출된 정인엽 감독은 “한국영화감독협회 회장 시절에도 젊은 감독들과 원로 감독들 사이에 다리를 놓은 적 있다”면서 “이번에도 영화단체연대회의쪽에서 흔쾌히 제안을 받아들였다”고 말했다. 이춘연 영화인 연대회의 이사장은 “함께 자리하는 것 외에 아직 구체적으로 논의된 건 없다”면서 “사안에 따라 이견이 있으나, 하나가 되자는 선언 자체가 나쁜 것은 아니잖나”라고 반문했다.

두 단체장의 전언처럼, 신구 영화인들이 한데 모여 저녁 식사하는 것을 삐딱하게 바라볼 이유는 아무것도 없다. 다만, 한국영화인총연합회 정 이사장의 바람처럼 대종상을 공동으로 치르거나, 장기적으로라고 할지라도 단체간 통합으로 나아가기란 요원해 보인다. 영화계 안팎 이슈에 대한 두 단체의 입장 차이가 아직은 현격하게 차이가 나기 때문이다. 단적으로 영화진흥위원회에 대한 견해가 대표적이다. 정인엽 이사장은 “지난 시기 영진위가 1조원에 가까운 돈을 전횡했다”는 과거 주장을 반복하며, “이는 문OO, 명OO, 이OO 등이 영진위를 좌지우지했기 때문”이라고 말했다. 또한 정 이사장은 “영화진흥법을 개정해서라도 영진위를 공사(公社)처럼 바꿔 누군가가 책임지는 구조로 만들어야 한다”면서 “영진위는 진흥기구가 아니라 지원은행 역할을 하면 된다. 지금처럼 150명이 아니라 20~30명의 직원만으로도 업무가 가능하다”고 덧붙였다.

지난 10년 동안 소수의 영화인이 영진위를 주물렀다는 진단을 젊은 영화인들은 어떻게 받아들일까. 화해를 위해서라면 과거가 왜곡되어도 좋다고 여기는 이들은 많지 않을 것이다. 영진위 운영은 ‘합의제’보다 ‘독임제’가 낫다는 해법은 또 어떠한가. 현 정부 들어 영진위가 파행을 거듭하고 있는 건 “무책임하고 비효율적인” 합의제 때문이 아니라 의사소통을 무시한 사실상의 독임제 때문이라고 젊은 영화인들은 여기고 있지 않은가. 영화인이 하나되려면(그게 필요하다면) 밥 한번 먹어선 곤란하다. 4월13일 행사가 허심탄회한 토론의 장이 되길 바란다.