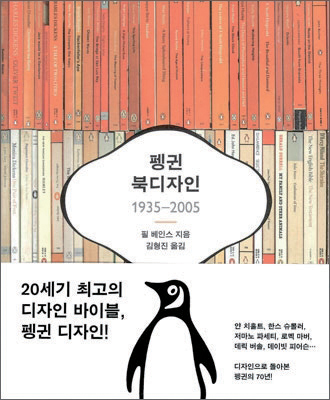

<펭귄 북디자인>은 1935년부터 2005년까지 출간된 펭귄 책 표지 디자인의 역사를 담았다. 한권의 책에 도판 500개. 현대 출판물의 역사를 아우르는 의미로도 부족함이 없는 저작이다. 한국 독자들에게는 ‘펭귄 클래식’으로 가장 익숙한 출판사로 현대적이고 대담했던 초기 문고본 디자인부터 두루 눈에 익은 책들이 등장하지만 내용 면에서 낯선 시리즈도 있다. ‘펭귄 스페셜’이라고 불리는 TV 시사프로그램에 어울릴 법한 폭로적 저널리즘 시리즈가 대표적. ‘펭귄 스페셜’은 전운에 휩싸인 유럽의 분위기를 반영한, 신문과 잡지보다 깊은 읽을거리를 보급판으로 선보인 것이었다. <전쟁과 평화에 대한 상식>(1940), <통일을 위해 투쟁하는 중국>(1939), <왜 영국은 전쟁에 뛰어들었는가>(1939), <전쟁의 새로운 방법>(1940)과 같은 책들이 공격적인 수평선과 강렬한 타이포그래피의 표지로 선보였다. 이 시리즈는 1960년대 들어 각종 사회문제(흡연, 노동조합, 약물 등)를 다루게 된다.

펭귄 클래식의 역사적 시작은 1946년의 일이었다. <오딧세이>가 그 첫 책으로, 이후 1960년 <채털리 부인의 사랑>이 출간되기 전까지 가장 높은 판매고를 기록했다. 펭귄은 여러 권의 책을 자사에서 출판한 유명 작가들을 위해서는 특정 서체를 지정해 표지를 만드는 시도를 하기도 했다. 1960년대 추리소설 총서의 ‘간지나는’ 표지들은 당시 유럽영화 포스터들과 궤를 같이하는 강렬한 모던함 그 자체다. 1972년작 존 버거의 <어떻게 볼 것인가>에 이르면 내용과 형식의 기발함이 대구를 이루어 책의 완성도, 전달력을 높이는 데 성공한다.

모든 시도가 성공한 것은 아니다. 주머니에 쏙 들어갈 악보집을 만든다는 발상은 참신했으나, 모차르트의 <마술피리: 서곡> 같은 악보집은 결국 판매 부진으로 37권 만에 시리즈의 막을 내리기도 했다. 이때 악보집에 사용되었던 표지의 반복 패턴 중 일부는 10여년이 지나 펭귄 시선집에서 다시 선을 보인다(악보집과 시선집의 접점을 디자인으로 이어갔다니). 여러 의미에서 화끈한 일러스트 표지도 있고.

펭귄 클래식, 모던 클래식, 셰익스피어 총서 등은 같은 표지갈이를 통해 분위기 쇄신을 거듭한다. 기본 디자인을 유지하면서 타이포그래피의 굵기와 위치, 로고의 세밀한 모양 등에 미묘한 수정을 가해 전체적인 분위기를 바꿔가는 모습이 흥미롭다. 책의 내용을 관통하는 ‘한컷’의 힘을 보여주는 2000년대의 모던 클래식 시리즈는 책의 표지가 내용과 그 해석을 반영한 풍부한 표정 그 자체일 수 있음을 깨닫게 해준다.