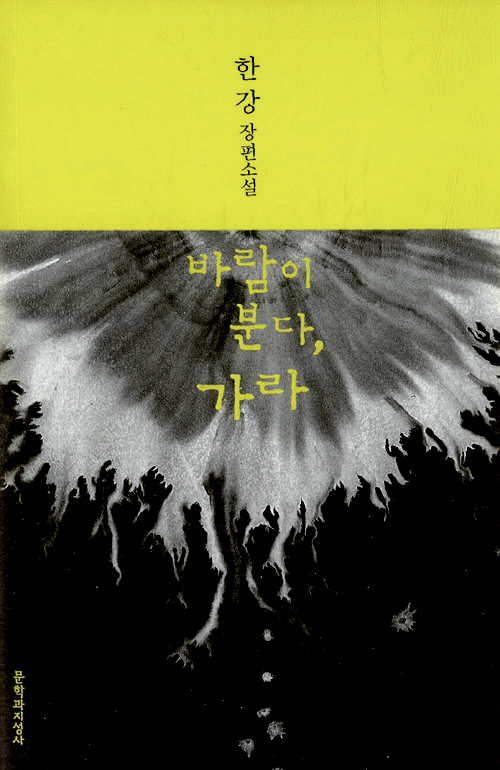

궁금하다. “막 암전되는 화면처럼 어두운 눈”을 지닌 여자가 어떤 사람인지. 소년 같은 얼굴과 곧게 뻗은 팔다리, 매혹적인 목소리도 지녔단다. <바람이 분다, 가라>의 서인주 얘기다. 그림은 그리는 순간만이 중요하다며 캔버스 대신 곧 퇴색될 산성지를 택한 화가. 모두가 그녀에게 끌린다. 예술에 매혹되듯. 그리고 모두가 그녀의 내면을 속속들이 파악했다고 믿는다. 예술을 분석하듯. 서인주의 평생지기인 희곡작가 이정희도 마찬가지다. 그녀는 누구보다도 맹렬하게 살던 서인주가 자살했다는 말을 믿을 수 없다.

<바람이 분다, 가라>는 서인주의 죽음을 파헤치는 이야기다. 그러나 본격 추리를 기대하면 곤란하다. 이정희는 서인주를 자살한 천재 화가로 미화하려는 평론가 강석원에 맞서 그녀의 죽음을 조사하기로 결정한다. 탐정이라면 서인주가 죽은 당시 상황이 어떠했는지, 목격자와 증거는 있는지 조사하겠지. 대신 이정희는 서인주의 작업실에 침입해서 유품을 매만지며 기억을 더듬는다. 그리고 그 기억 탓에 벼린 칼날에 벤 듯 아파오는 순간순간을 낱낱이 감각하고 토로한다. 덕분에 우리는 서인주의 서늘한 내면으로 헤엄쳐 간다. “내가 아픈 곳은 달의 뒷면… 짓무르고 덧나는 곳, 썩어가는 곳도 거기… 나 자신에게도 보이지 않아요.” 이정희가 알코올중독이었던 서인주 어머니의 숨겨진 과거를 벗기는 순간, 우리는 깨닫는다. <바람이 분다, 가라> 읽기는 작가 한강이 빚어낸 순수주의자들을 감상하는 과정임을. 혹은 <생의 한가운데>나 부슈만의 후손을 만나는 일임을. 서인주와 그녀를 둘러싼 여성들은 모두 닮은꼴이다. 서인주의 조숙한 딸 민서는 심장 박동을 이렇게 표현한다. 가슴속에 누가 산다고, 자꾸만 주먹으로 두드린다고.

작가는 이 책을 4년 동안 붙들었다고 전한다. 어느 페이지를 펼쳐도 허투루 쓰인 단어는 찾아볼 수 없다. 400페이지에 달하는 정교한 언어의 탑은 장시(長詩)와도 같다. 시, 범속한 단어에 아우라를 부여하는 행위. 그런데 추리 장르의 스토리텔링은 합리와 논리를 요구하지 않던가. 추리라는 뼈대가 시적 미학을 추구하는 이 소설의 지향과 종종 어긋난다는 인상을 받게 된다. 예컨대 이정희가 작업실에서 시간 끌다 강석원에게 들켜 얻어맞는 장면이나 메모 하나만 가지고 과거의 비밀에 다가가는 과정은 추리극치고 너무 쉽다.