신종 플루가 휩쓸던 시절, 멕시코 등 요주의 국가에서 떠나와 공항에서 바로 격리된 사람들을 보며 비로소 ‘생체 권력’이라는 단어를 실감했다. 이제 전염병은 국제적 문제이며, 개개인을 향한 추적 시스템도 계속 발달할 것이다.

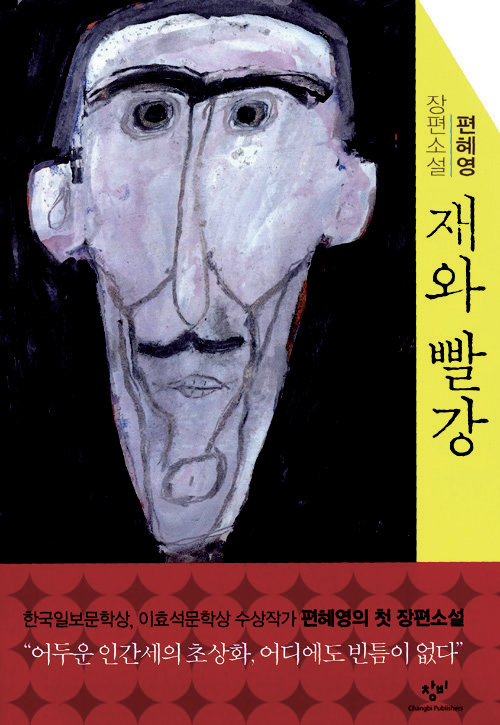

<재와 빨강>은 이 현대적 소재를 카프카적 상상으로 풀어나간다. 아내가 바람나서 이혼한데다 회사에서도 따돌림당하는 주인공은 C국 본사로 파견나가서 인생을 ‘리셋’할 작정이다. 그런데 ‘리셋’은 그가 반기지 않는 방향으로 진행된다. C국에 가자마자 그는 미열이 있고 기침을 한다는 이유만으로 공항에 격리되고, 회사에서도 대기 조치를 당한다. 마침 숙소는 전염병이 휩쓸고 있다. 거리에는 쓰레기 더미가 방치되어 있고, 소독약이 뿌려지는 희뿌연 세계를 검역복을 입은 방역원들만이 활보할 뿐. 이 디스토피아적 풍경 속에서 그는 점차 강박적인 생각에 사로잡힌다. 고국에서 아내가 살해당했다는 소식이 전해지자, 자신이 용의자로 체포될 것이라고 의심하는 것이다. 숙소에서 달아난 그는 쓰레기소각장 부랑자로 전락하고, 더러움과 악취에 익숙해진다.

<재와 빨강>은 주인공이 몰락해도 세상이 잘 돌아간다는 점에 주목한다. 날개가 녹아 바다로 처박히는 이카로스를 구석에 작게 그린 브뤼겔의 그림 <이카로스의 추락>처럼, 주인공이 배가 고파 쓰레기 더미를 파헤치든 말든 사람들은 “별일 없이 산다”. 또, 그가 전염병에 걸렸다는 의심을 받는 ‘추방자’로 낙인찍힌 이상 일상으로 쉽게 돌아오지 못한다는 점도. 검역 과정이 보여주듯 개개인을 추적하는 ‘생체 권력’도 은근히 빈틈이 많은데 오히려 그 때문에 주인공은 자꾸 밀려난다. 예컨대 담당자가 바뀌거나 부서가 없어지면 일이 풀리려다가도 엎어질 수밖에. 카프카의 <법 앞에서>와 유사한 장면이 이 아이러니를 압축해서 보여준다. 파견회사의 담당자를 찾아온 그 앞에 경비원이 나서서 담당자를 만나려면 수많은 단계를 통과해야 한다고 한다. 그런데 그 첫 단계인 면담 신청 서류는 시간이 흐르고 또 흘러도 처리되지 않는다. “어느 누구도 입장을 허가받지 못한… 오로지 당신만을 위해서 만들어진” 카프카의 문처럼.

결국 추락한 주인공이 할 수 있는 일은 “지금의 세계가 과거가 될 때까지 살아남는 것”뿐이다. 카프카의 우화들처럼, 이 숙명에 빠진 주인공에게도 법과 사회의 테두리 밖으로 쫓겨난 그 누구든 대입할 수 있으리라.