동물이라니 좀 싱겁다. 무라카미 하루키의 <양을 쫓는 모험>에 등장하는 양부터 박민규 단편집 <카스테라>의 기린, 개복치, 펠리컨까지 이미 다수 동물들이 소설에 출현했다. 또 토끼라면 영화 <도니 다코>에서 세상의 종말을 경고하는 괴물 토끼 프랭크가 최고점을 찍지 않았나. 하지만 <천재토끼 차상문>의 토끼는 정서적 환기를 노리는 소재가 아니다. 근대문명의 속살을 해부하고 비판하는 임무를 부여받은 엄연한 주인공이다.

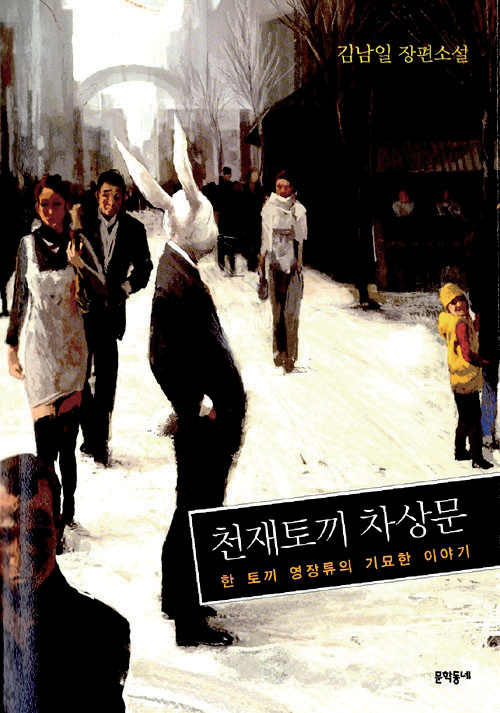

차상문은 ‘갓 쪄낸 백설기처럼 새하얀’ 토끼 영장류. 엄마 뱃속에서 나올 때 머리 대신 토끼 귀가 쫑긋 튀어나와 산파를 놀라게 했다나. 그는 지능이 매우 높은 만큼 윤리적 감수성도 풍부하다. 좁은 양계장에 갇혀 사육되는 닭들만 봐도 가여워서 악몽을 꾸는 정도니 한창 근대화가 진행되던 한국사회 곳곳에 깃든 불도저식 밀어붙이기 문화를 참을 수가 없다. 또 그는 미국 유학길에 올라 히피 문화와 반전 운동을 접해보고 20세기 후반 그 어떤 저항적 흐름도 인간중심주의에 묶여 있어 생태를 제대로 배려하지 못했다고 결론내린다. 이런 근본주의 관점은 산업 기술 문명 자체에 염증을 냈던, 폭탄 테러범이자 천재 수학자 유나바머와 포개진다.

차상문의 궤적을 따라가니 얼마 전 MBC 멧돼지 사냥 프로그램 <헌터스> 때문에 환경단체와 임순례 감독이 항의한 일이 기억났다. 왜 동물 살해를 정당화하느냐는, 차상문이라면 집요하게 던졌을 질문. 만일 이 소설이 생태주의 하나만을 벼린 칼날 삼아 근대사회를 날카롭게 파헤쳤다면 어땠을까. 읽고 나니 비판 자체가 다소 헐겁다는 아쉬움이 남아서 해보는 말. 애초에 한국 근대와 세계 문명을 아우르는 방대한 작업은 소설 한권 분량으로는 불가능한 일일지도.

토끼라는 소재가 지닌 잠재성을 좀더 짜임새있게 이용해도 재미있었겠다. 토끼 모자 모두 양잿물을 퍼마시고도 살아났다는 구전설화식 에피소드나 전세계 토끼들이 ‘미래 지구의 종 다양성을 위한 프로그램’ 일환으로 버클리에서 유학을 한다는 SF식 아이디어가 산재해 있어서 해보는 말. 차상문이 그렇게 천재라면 수학자 내시의 게임 이론을 능가하는 이론을 만들 수도 있을 텐데. 흠, 자칫하다 아이큐 400이 넘는다는 허모 총재님마냥 허무 개그를 터뜨리게 되려나.