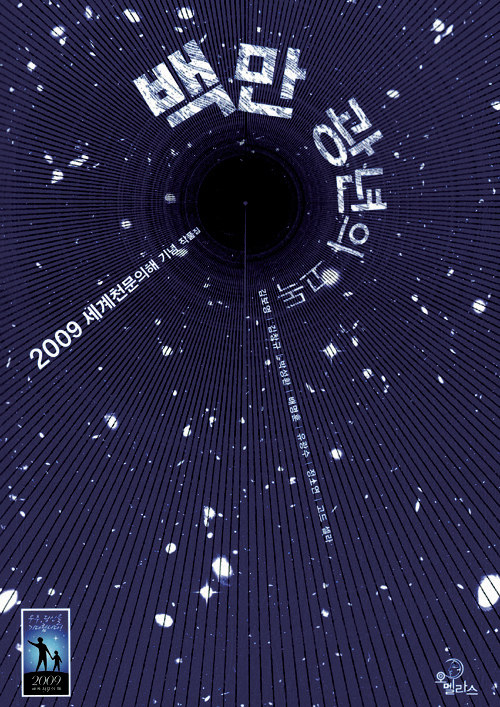

<아바타>를 본 지인이 그랬다. 내가 왜 이 지구에 있어야 하는지 모르겠다고, 얼른 판도라로 가야 할 것만 같다고. 새해가 오든 말든 변함없이 ‘천민자본주의’가 판치는 도시에 있으니 기기묘묘한 물빛 행성 판도라가 그립다. 2009년 세계 천문의 해를 맞이하여 7명의 작가가 소백산 천문대에서 2박3일간 워크숍을 가진 뒤 써낸 단편집 모음 <백만 광년의 고독>도 한국을, 나아가 지구를 떠나고픈 욕망으로 넘실댄다.

배명훈의 <방해하지 마세요>에는 전파가 터지는 곳이면 어디든 직원들을 호출해대는 악덕 회사를 피해 고지대 천문대로 휴가 가는 은수의 웃지 못할 사연이 펼쳐진다. 은수 회사 동료들은 전파 안 통하는 남극이나 사하라 사막에 갔다가 병만 얻고 돌아왔다나. 김창규의 <유랑악단>은 부도난 한국을 등지고 미국에서 사는 거리음악가 지연이 주인공. 그녀는 환상적인 연주를 선사하는 외계인 악단의 공연만을 기다리며 근근이 돈을 모은다. 이 두 단편에서 한국은 참 울적하다. 지독하게 노동자를 착취하거나, 아예 망하거나.

지긋지긋한 인간사회 자체를 날려버리는 상상도 할 수 있다. 박성환의 <백만 광년의 고독>에는 인류가 서로 싸우다 절멸하는 바람에 홀로 남은 과학자가 인공 지능을 만든다. 김보영의 ‘지구의 하늘에는 별이 빛나고 있다’는 지구를 꿈꾸는 외계인 이야기지만 우리 사회를 비추는 거울 노릇을 한다. 이 단편은 하늘이 별로 가득 채워져 있어 늘 밝아서 수면 자체가 없는 행성이 배경. 인간처럼 하루에 대여섯 시간씩 꼭 자야 하는 주인공은 ‘기면증’ 환자 취급을 받는다. 이 외계인의 독백은, 사회가 보듬어주지 않는 개성을 지닌 존재들이 여기 아닌 다른 곳을 꿈꾸는 마음을 그대로 읊어준다.

<백만 광년의 고독>은 천문대 워크숍 결과물이지만 과학 이론을 중시하는 하드SF는 아니다. 천문학, 과학자들과의 토론, 그리고 관련 SF들이 작가들에게 안겨준 아이디어가 은은하게 흐르는 정도. 오히려 한국에서 SF를 계속 써온 이 꼿꼿한 작가 집단의 감성과 천문대라는 외딴곳 고고한 공간이 ‘싱크’가 잘 맞는다. 어쨌거나 우리는 현실에 발붙이고 복작복작 살아가야 하니 <아바타>를 보며 판도라를 가상체험하거나 이 선뜩한 SF단편집을 통해 경이로운 우주로 날아가보는 수밖에.