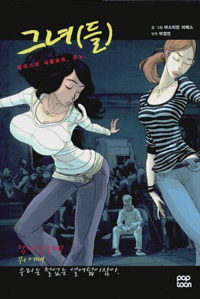

내용과 상관없이 밖에서 읽으려면 얼굴이 화끈거리는 책들이 있다. 표지의 광고 카피가 촌스럽다거나, 책 제목이 손발을 오그라들게 한다거나, 그림이 도발적인 작품들. 바스티앙 비베스의 만화 <그녀(들)> 역시 표지 때문에 밖에서 읽는 것이 약간은 망설여지는 책이다. 가슴이 너무 커서 허리까지 내려온 아름다운 언니들이 엉덩이를 격렬하게 흔들고, 오타쿠처럼 생긴 남자가 그 광경을 뒤에서 지켜보는 그림이란…. 일본 만화였다면 십중팔구 몸매 좋은 백치미 언니들과 특별할 것 없는 소심남의 삼각 로맨스를 예상하면 되지만, 이건 프랑스 만화다. 무심한 듯 쿨한 국민적 기질 때문인지, <그녀(들)>는 열여덟 미소녀들과 스물여섯 백수 청년의 만남을 그렸는데도 담백하고 조금은 쓸쓸하다. 이처럼 예측 가능한 줄거리에서 느껴지는 예측 불가능한 이국의 정서가 이 책의 매력이다.

여행에서 돌아온 알리스는 단짝친구 샤를로트를 만나 하루 종일 시내를 돌아다니는데, 가는 장소마다 한 남자와 마주친다. 그의 이름은 르노. 그가 스토커라고 믿고 경계하는 샤를로트와 달리 알리스는 르노를 따뜻하게 맞아준다. 그렇게 그녀들의 일상으로 들어온 르노는 스타일이 판이하게 다른 두 소녀와 각각 다른 방식으로 교류하게 된다. 사실적으로 묘사된 프랑스 도심의 풍경과 파스텔톤의 색감이 세 남녀의 달콤씁쓸한 사랑 이야기와 제법 잘 어울린다.