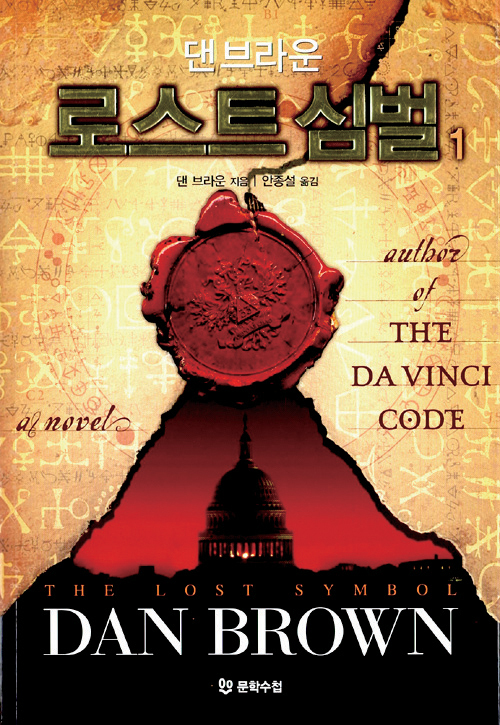

댄 브라운의 신작 <로스트 심벌>이 나왔다는 사실을 알게 된 건 다름 아닌 프리메이슨 관련 책들의 갑작스런 출간 덕이었다. 내가 만드는 잡지조차 읽지 않는 동생이 <로스트 심벌> 노래를 부르는 것도 일조했다. 리뷰를 쓰려고 퇴근길 지하철에서 책을 들고 읽고 있자니 앞에 앉은 사람이 책 뒤표지에 쓰인 글씨를 내 손가락 사이로 읽어보려고 레이저빔 같은 강렬한 눈빛을 쏘고 있다. 청소년에게 책읽는 재미를 깨우쳐준 게 <해리 포터> 시리즈라면, 학교 교재를 마지막으로 독서와 연을 끊은 어른들을 서점으로 잡아끈 게 댄 브라운의 <다빈치 코드>를 위시한 ‘로버트 랭던’ 시리즈임은 부인할 수 없을 것이다. <다빈치 코드>의 해(달리 뭐라고 표현하겠는가?)에, 출장이니 휴가니 하는 이유로 방문했던 여러 나라의 서점들에서, 가장 좋은 자리에 수북하게 쌓인 건 <다빈치 코드>였다. 세상에는 그보다 재미있거나 도움이 되거나 아름답거나 감동적이거나 스릴 넘치거나 기타등등 매력적인 책이 셀 수 없을 정도로 많긴 하지만, 여튼 결과는 그랬다. 이견을 달 수 없는 KO승.

이번에도 랭던 교수가 프리메이슨과 관련된 사건 해결에 뛰어든다. 랭던 교수는 급하게 연설을 해달라는 지인의 부탁을 받고 워싱턴으로 향한다. 미국 수도의 건축에 숨겨진 기호학과 관련한 이전 강연을 다시 하면 된다는 말에 비행기에 오른 그는, 연설장소에 도착해서야 뭔가 잘못되었음을 알게 된다. 조지 워싱턴이 직접 제대로 격식을 갖춘 메이슨의 의식에 따라 주춧돌을 놓고 지은 국회의사당에서 랭던은 지인인 피터의 손이 잘린 채 놓인 광경과 마주친다. 그리고 피터를 데리고 있다고 주장하는 남자의 연락을 받는다. 12시간 동안 랭던은 ‘잃어버린 상징’의 비밀을 풀고 위험에 처한 지인을 구할 수 있을까.

“친구들, 프리메이슨은 비밀 결사체가 아니에요. 비밀을 가진 집단일 뿐이지요.” 랭던은 어디까지나 프리메이슨에 대해 과학적으로 접근하는 학자지만, 그가 지닌 지식은 언제나 그릇된 믿음에 심취한 자들을 끌어당기는 구실을 한다. 수수께끼처럼 보이는 ‘고대의 수수께끼’와 ‘잃어버린 상징’에 대한 은근하지만 집요한 언급은 책장을 열심히 넘기도록 독자를 낚는 효율적인 떡밥. 빠른 장면전환과 빠른 사건 전개, 그리고 반전은 이번에도 그대로지만 이전 책들보다 분량이 많고 노에틱 사이언스를 비롯한 새로운 지식에 대한 언급이 장황하게 느껴진다. 하지만 랭던보다 매력적인 캐릭터들이 등장하는데다, 사건을 벌인 인물에 얽힌 반전만큼은 여전히 힘이 세다.