얼마 전 인터넷 고양이 카페에서 입양 관련 글을 보고 화가 치솟았다. 대학원 졸업을 앞두고 있다는 그 여자는 앞으로 시집도 가야 하니 키우던 고양이를 보내고 싶다 했다. 참을 수가 없어 댓글을 달았다. 대학원도 졸업하고 시집도 잘 가셔서 어디 한번 잘 살아보시라 했다. 괜한 참견을 한 것 같아 잠깐 망설였지만 후회는 없다. 대학을 졸업해서, 남자친구가 싫어해서, 시집을 가야 해서, 이사를 가야 해서, 사람들은 몇년을 키운 동물을 길로 내몰거나 보호소에 위탁한다. 이건 생명경시 풍조를 넘어선 총체적 인간성 말살 현상이다. 이게 아우슈비츠가 아니면 뭐가 아우슈비츠겠는가.

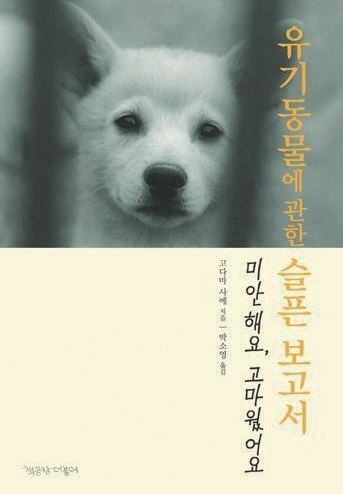

<유기동물에 관한 슬픈 보고서>는 일본 동물보호활동가인 고마다 사에가 전국 유기동물 보호소를 돌며 찍은 사진집이다. 책의 첫장에는 이렇게 쓰여 있다. ‘이 책에 실린 사진 속 동물들은 더이상 이 세상에 없다.’ 일본의 보호소에서 유기동물을 보호하는 시간은 3일이다. 3일이 지나면 동물들은 가스실에서 고통스럽게 몸부림치며 죽는다. 책 속에는 열살이 넘은, 그러나 여전히 눈이 반짝반짝한 포메라니안의 사진이 있다. 비싼 옷차림을 한 중년 부인은 이렇게 말한 뒤 개를 보호소에 맡겨놓고 가버렸다. “늙은 개 마지막 뒤치다꺼리하기 싫어서요.” 개는 그 자리에서 주인을 기다리다가 3일 뒤에 가스실에서 죽었다. 그렇게 사라져간 동물들의 마지막 눈빛이 이 사진집에 담겨 있다. 출판사는 가슴이 무너질 독자들을 위해 별책부록 <유기동물 행복한 입양 이야기>를 합본해서 판매한다. 고마다 사에의 렌즈에 담긴 처연한 눈빛들을 머릿속에서 지워버리기에는 역부족이지만.