‘말’에 대한 연구결과 중에 이런 게 있다. 남자는 하루에 1만2천 단어 이상을 말하면 급격하게 피곤해지고, 여자는 하루에 2만5천 단어를 말하지 못하면 우울해진다고 한다. 남녀의 차이라기보다는 남성성과 여성성의 차이인 것 같다. 남자 중에는 하루 2만5천 단어 이상을 말하는 사람도 있고(뜨끔, 아휴, 저는 아니고요), 여자 중에는 과묵한 사람도 많다.

인터넷 문학 라디오 <문장의 소리> DJ로 활약할 때 <씨네21> 고경태 편집장의 화제의 신간(이자 내 생각으론 글 쓰는 이들의 필독서)인 <유혹하는 에디터>의 멋진 부분을 방송 중에 낭독했다가 저기 오른쪽 아래 프로필 난에 ‘현재 <문장의 소리> DJ로 활약하고 있다’는 문장이 쥐도 새도 (나도) 모르게 추가되어버린 DJ 자격으로 한마디 하면, 말하는 게 얼마나 많은 에너지를 필요로 하는 일인지 새삼 깨닫고 있다(거, 참, 문장이 수다스럽네!). 혼자 떠들고, 초대 손님과 떠들고…, 그렇게 2시간 동안 녹음을 끝내면 온몸에서 순식간에 힘이 빠져나가고, 머릿속에는 아무런 문장이 떠오르지 않는 ‘백지뇌 상태’가 한참 지속되는데, 처음에는 고통스럽게 느껴졌지만 요즘에는 조금씩 익숙해지고 있다. 여자가 하루에 2만5천 단어를 말하지 못하면 우울해진다는 사실을 조금은 이해할 수 있을 것 같다. 생각한 것을 말로 내뱉고 나면 힘은 들지만 머릿속이 깔끔하게 정화되는 듯하다. 결 고운 마른걸레로 뽀득뽀득 소리가 날 정도로 깨끗이 창문을 닦아낸 것 같다.

친구야 소설전문서점 차리면 좋겠다

동네에 괜찮은 카페가 많이 생기면서 김연수군과 수다 떠는 일이 잦아졌다. 김연수군과 내가 카페에서 만나면 한국 현대사회의 문제점과 한국 현대문학의 중요쟁점에 대해 열띤 토론을 벌일 거라고 생각하는 분들이 (그래도 꽤) 있던데, 당연히 그런 얘기는 절대 안 하고 각자 새로 산 전자기기 자랑을 하거나 농담 경연대회를 벌이거나 쓸데없는 계획을 세우면서 시간을 보낸다. 최근에는 이런 얘기를 나눴다(주의: 상세 대화 내용은 실제와 조금 다를 수 있음).

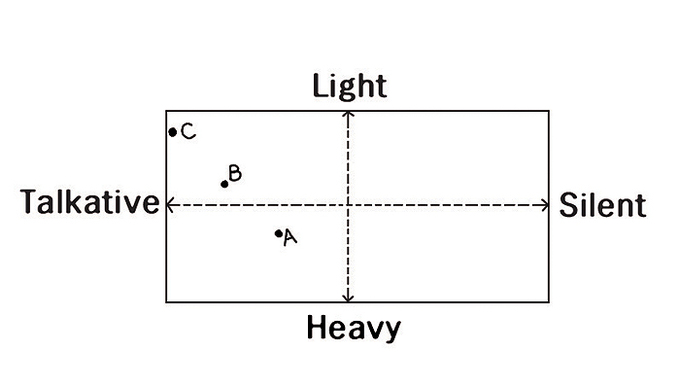

김연수: (길쭉한 모양의 카페를 둘러보면서) 나이 들어서 이런 데다 소설전문서점 만들면 좋겠다. 다른 책은 없고 오직 소설만 파는 거지. 주말에는 헌책 벼룩시장을 열고, 작가초청 낭독회를 열고. 김중혁: 소설전문서점을 하면 서가 배치를 특이하게 해야겠다. 김연수: 작가나 출판사의 가나다 순으로 정리하면 절대 안되지. 비슷한 계열의 작가들을 묶어놓는 거야. 서가 배치에 내 의도가 드러나야지. 김중혁: (펜과 종이를 꺼내서) 그럼 이렇게 배열하면 되겠다. 이 기준에 맞춰서 작가의 소설을 배치해놓으면 멋지지 않겠냐.

김연수: 내 소설은 어디쯤 있냐? 김중혁: (A지점을 가리키며) 여기쯤 아닐까. (B지점을 가리키며) 내 소설은 여기. 김연수: 아니, 넌 말이 더 많지. 여기야 여기. 이런 식으로 하면 굳이 소설 추천해줄 필요도 없겠다. 좋아하는 작가 근처에 있는 소설을 읽어보면 되니까. 김중혁: (문득 생각났다는 듯) 근데 서점 차릴 돈 있냐? 김연수: (정색하며) 나이 들어서 한다니까. 김중혁: 너 나이 많이 들었어.

그 뒤로 한 시간 동안 김연수군과 나는 세계 유명작가의 소설을 어디쯤 배치할 것인지 정리했다. 무서우면서도 수다스러운 스티븐 킹, 무덤덤하게 수다스러운 폴 오스터, 쿨하게 밝고 수다스러운 무라카미 하루키, 묵직하고 조용하고 무거운 코맥 매카시 등 수많은 작가가 우리에 의해 분류됐다. 그런 수다를 떨고 있으면 시간 가는 줄 모른다. 쿠엔틴 타란티노의 명작 영화 <저수지의 개들>에서 죠가 한 말이 들리는 듯하다.

“애들처럼 낄낄거리고 농담만 할 거야? 학교 운동장의 계집애들처럼 말이야. 농담 하나 해줄까? 다섯놈이 감방에 앉아서 분석을 하고 있었어. 왜 실패했을까, 하고 말이야. 뭘 실수한 거지? 네 탓이다, 아니 네 탓이다. 개수작들을 하고 있었지. 마침내 한 놈이 말했어. 이봐, 잠깐, 우리는 작전을 짜야 할 시간에 농담을 했어. 무슨 말인지 알겠어?”

효과음이거나 배경음악이거나

무슨 말인지 알겠다. 나는 계속 그렇게 살아온 기분이다. 작전 짜야 할 시간에 애들처럼 낄낄거리며 농담만 해왔다. 저 말은 타란티노 자신에게 하는 말이기도 하다. 타란티노 영화의 주인공들은 늘 애들처럼 낄낄거리고 농담만 한다. 학교 운동장의 계집애들처럼 말이다. 말이 참 많다. 그의 신작 <바스터즈: 거친 녀석들>도 마찬가지다. 영화를 보는 내내 입안에서 이 말이 맴돌았다. “거참, 말 많네.”

김연수군과 함께 만든 소설전문서점의 서가 배치도를 영화에 적용한다면 아마 타란티노 감독의 위치는 C 정도가 아닐까. 타란티노 영화의 주인공들은 어디든 앉기만 하면 쉴새없이 떠들어댄다. 카페에서, 술집에서, 차 안에서, 극장에서, 식당에서 계속 떠든다. 마돈나 이야기, 팁을 줘야 하는지 말아야 하는지 이야기, 암스테르담의 마약 이야기, 유럽의 맥도널드 이야기 등. 대화는 대부분 그저 잡담이다. 영화의 주제를 드러내는 의미심장한 대사도 있지만 잡담이 많다.

타란티노 영화의 수다와 잡담은 효과음이거나 배경음악이다. 공포영화에서 소리로 사람들을 긴장시킨다면, 타란티노는 수다와 잡담으로 사람들을 긴장시킨다. <바스터즈: 거친 녀석들>에서는 쥐 이야기와 파이 이야기, 미국의 흑인 운동선수 이야기, 스카치위스키 이야기, 이름 알아맞히기 게임으로 관객을 긴장시킨다. 이야기를 들으면서도 무언가 큰일이 일어날 것 같은 긴장감에 눈을 뗄 수 없다. 2시간30분이 지루하지 않다.

달라진 점도 있다. 예전 영화의 잡담이 문화적 취향의 언급인 데 반해 <바스터즈: 거친 녀석들>의 잡담과 수다는 영화와 교묘하게 얽혀 있다. 이제부터 <바스터즈: 거친 녀석들>에 등장하는 잡담의 의미를 자세히 살펴보려고 하는데, 글 앞부분에서 잡담을 너무 많이 하는 바람에 지면이 부족하다. 흠, 아쉽지만 여기서 이만.