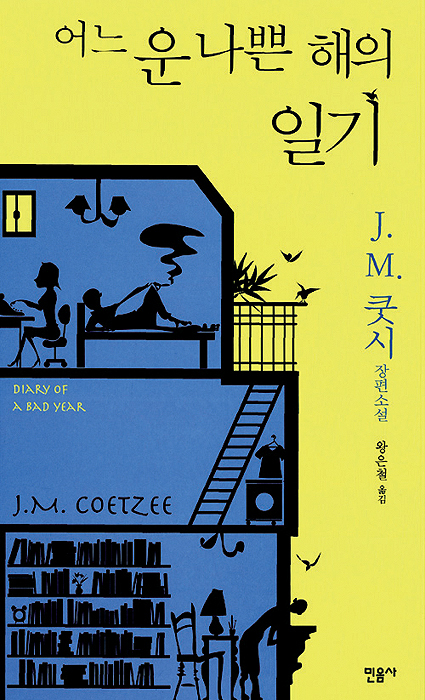

형식미 지수 ★★★★★ 내 멋대로 읽는 재미 지수 ★★★★

<어느 운 나쁜 해의 일기>는 ‘국가의 기원에 관하여’라는 딱딱한 에세이로 시작한다. 놀랄 것은 없다. 이건 존 쿳시 소설이니까. 작품마다 늘 식민주의에 대해, 폭력에 대해, 인간에 대해 여느 학자 못지않게 예리한 지성을 보여주는 부커상 수상작가 쿳시 말이다. 놀라움은 형식에서 온다. 책의 첫장, 국가의 기원을 얘기하는 에세이 밑으로 긴 줄이 페이지를 가르고, 그 밑으로 완전히 새로운 이야기 하나가 시작된다. 아파트 세탁실에서 “천사라고 해도 될 만큼 거의 완벽한 엉덩이”를 가진 젊은 여자에게 홀딱 반한 노인의 이야기다. 전업 작가인 노인은 여자와 더 가까워지고 싶은 마음에 덜컥 그녀에게 자신의 비서가 되어달라고 제안한다. 도대체 무슨 상관이 있을까 싶은 에세이와 노인의 작업담은 첫 페이지 이후로도 긴 줄을 경계삼아 따로 또 같이 전개된다. 그러다가 어느 순간 이야기는 세 갈래로 나뉜다. 세 번째 이야기는 노인의 비서로 일하는 여자의 속마음을 조명한다. 한 페이지에 세 이야기. 다양한 채널을 동시에 볼 수 있다는 어느 TV 광고가 떠오른다. 챕터를 나누지 않고도 동시에 이야기를 전개할 수 있다는 것. 소설로서는 가히 혁명적인 발상이다.

하지만 거장의 진가는 평행선을 그리던 이야기들이 미묘하게 교감하는 데에서 나온다. 국가의 기원으로 시작해 내세 얘기로 끝나는 첫 번째 에세이는 두 번째 에피소드 속 노인이 집필 중인 ‘강력한 의견들’의 내용이다. ‘강력한 의견들’의 타이피스트가 된 세번째 이야기의 주인공 엉덩이가 예쁜 여자는 ‘오만하고 무미건조한’ 에세이 속 노인의 말투를 지적하는데, 그런 지적은 일견 에세이에 영향을 주는 듯하다. 그런데 이 세 가지 이야기를 정신없이 읽다보면 문득 ‘이건 쿳시 자신의 일기가 아닐까’ 싶은 순간들이 있다. 노인의 이니셜은 JC(존 쿳시?)이며, 그는 쿳시와 마찬가지로 남아프리카공화국 출신이고, 식민주의와 폭력과 인간에 대한 글을 쓴다. 그러니까 한마디로 말하자면 <어느 운 나쁜 해의 일기>는 작가와 그가 창조해낸 가상현실, 실제 세계의 문제들이 바흐의 음악처럼 지극히 정교한 화음으로 맞물려 돌아가는 고급 예술이다. 이런 게 바로 거장의 솜씨다.